ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

近年、AIの進化に伴い、ソフトウェア開発のあり方が根本から変わりつつあります。厳密なコードを一行ずつ記述する従来の手法とは異なり、まるで熟練の職人と対話するように、曖昧な「雰囲気」を伝えるだけでソフトウェアが形になる。そんな新しい開発スタイル、「バイブコーディング」が注目を集めています。

この記事では、その本質と、私たちが向き合うべき光と影を論理的に紐解いていきましょう。

バイブコーディングとは何か?

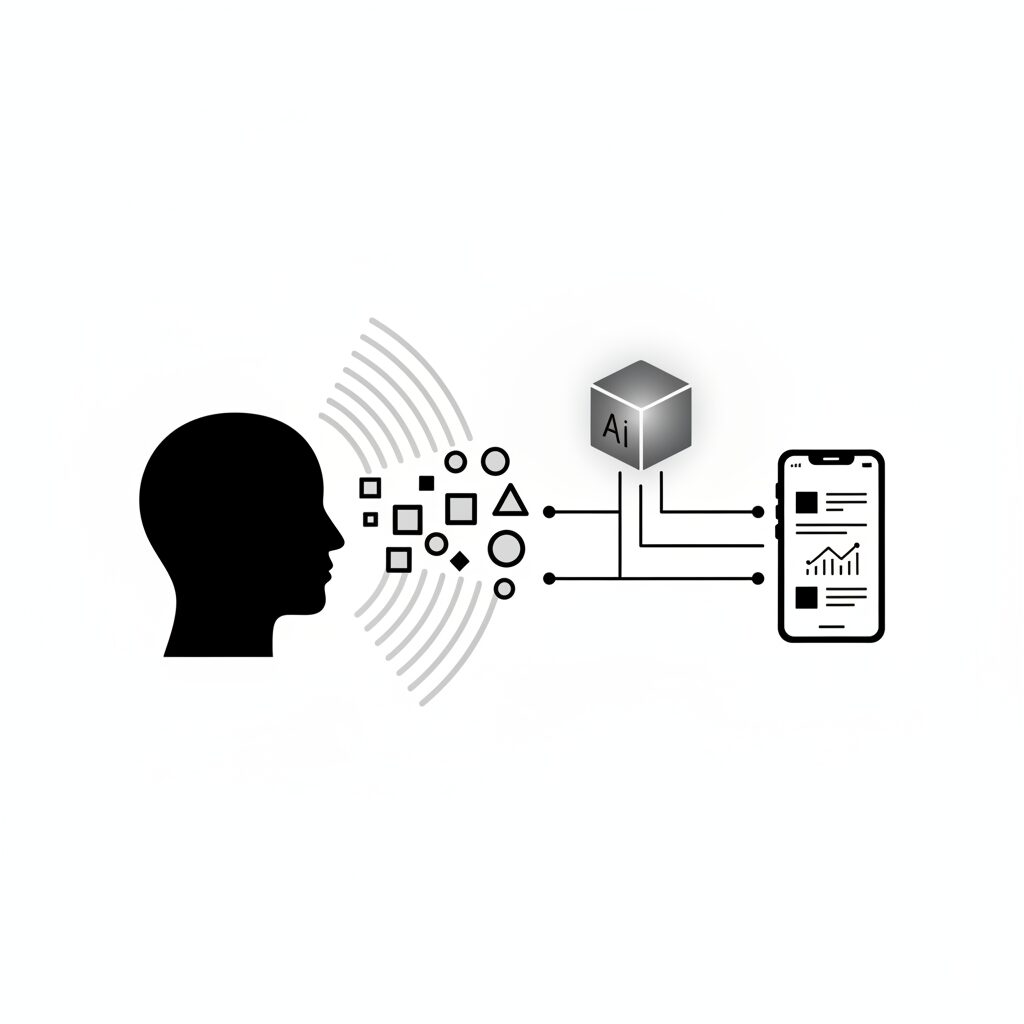

一言で言えば、プログラミングの厳密なコードを書く代わりに、「こんな感じのアプリが欲しい」という雰囲気(Vibe)をAIに伝え、対話しながらソフトウェアを創り上げていく新しい開発スタイルを指します。

その起源は、著名なAI研究者であるアンドレイ・カルパシー(Andrej Karpathy)氏が2025年2月にX(旧Twitter)へ投稿した内容に遡ります。彼はこの開発スタイルを「完全にバイブスに身を任せ、指数関数的な進化を受け入れ、コードの存在すら忘れる」と表現しました。

この言葉は、誰かが定義した正式な手法ではなく、AIと共に開発を行う多くの人々の実感から、自然発生的に生まれたものなのです。

開発者は「コードの職人」から「AIの指揮者」へ

バイブコーディングの中核にあるのは、開発者がコード一行一行の細かい実装から解放されるという思想です。開発者の役割は、コードを書く「職人」から、AIに対して高レベルな意図や目標を伝え、全体の方向性を決める「オーケストラの指揮者」へと変化します。

具体的な開発プロセスは、以下のような対話的で高速なサイクルを繰り返すのが特徴です。

- 指示: 自然言語で「こんな機能が欲しい」とAIに伝える。

- 生成: AIが指示に基づいてコードを生成する。

- 実行: 生成されたコードを動かしてみる。

- 観察: 期待通りに動くか、見た目はどうかなどを確認する。

- 改良: 結果を見て「もう少しシンプルにして」「エラーが出たよ」といったフィードバックをAIに返し、修正を促す。

エラーが発生した場合も、コードを読んで原因を特定するのではなく、エラーメッセージをそのままAIに伝えて修正させるというワークフローが一般的です。これは、「腕の良い職人(AI)と相談しながら、即興で何かを作り上げていく」感覚や、「シニア開発者(人間)と、非常に知識豊富で熱心なジュニアインターン(AI)」という関係に喩えられます。

【ロジの視点】

これは、開発における「抽象化」の新たな段階と捉えることができます。かつてアセンブリ言語が高級言語に抽象化されたように、今度は「実装」そのものがAIによって抽象化され、開発者はより創造的な「意図」の設計に集中できるようになる。非常に興味深い変化です。

AIとのペアプログラミング:その光と影

バイブコーディングは、特にWebサイトやアプリの試作品(プロトタイプ)開発や、個人用ツールの作成、探索的なデータ分析といった場面で絶大な効果を発揮します。しかし、このアプローチには注意すべき側面も存在します。

意味の広がりと補完的なアプローチ

バイブコーディングという言葉は、その使われ方によって大きく2つの意味合いを持ちます。

- ピュア・バイブコーディング: AIが生成したコードをレビューせず、開発速度を最優先するアプローチ。品質やセキュリティのリスクが非常に高いです。

- 責任あるAI支援開発: AIを優秀な「ペアプログラマー」として活用しつつも、最終的なコードの品質や安全性は人間の開発者が全責任を負うアプローチ。

現場では、この両者のバランスを取ることが求められます。また、バイブコーディングの課題である「AIの意図の誤解」を補完するアプローチとして、「仕様駆動開発」も注目されています。これは、まずAIに明確な仕様書を作成させ、その仕様に基づいてコードを生成させることで、開発の安定性を高める考え方です。

KEY SIGNAL:

バイブコーディングの真価は、AIに全ての責任を放棄することではなく、人間の監督下でその圧倒的な生成能力を借り、創造性を増幅させる点にある。

まとめ:あなたのAIを「参謀」に育てるために

バイブコーディングは、AIとの対話を通じてソフトウェアを高速に開発する革新的なスタイルです。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- バイブコーディングとは、厳密なコードの代わりに「雰囲気」をAIに伝え、対話的に開発を進める手法である。

- 開発者の役割は、実装を行う「職人」から、AIの方向性を決める「指揮者」へとシフトする。

- アイデアを即座に形にできるスピード感が最大のメリットだが、AIが生成するコードには品質やセキュリティ面でのリスクが伴う。

- 成功の鍵は、AIにすべてを任せるのではなく、プロジェクトに応じてその利点と危険性を理解し、賢く使い分けることにある。

この新しい開発スタイルを理解し、AIを単なるツールではなく、信頼できる「参謀」として活用していく視点が、これからのエンジニアには不可欠となるでしょう。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。