ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

私たちの頭の中にある豊かで、時に曖昧な旅への願望。これを叶えるため、いくつものWebサイトを往復する果てしない探求は、多くの人が経験したことでしょう。この「摩擦」を解消する救世主として「AI旅行プランナー」が登場しましたが、その裏側では、技術だけでは解決できない根深い現実が広がっています。本記事では、単なる機能紹介に留まらず、データと戦略からAI旅行プランナーにまつわる4つの意外な真実を解き明かしていきます。https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2509/22/news116.html

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- 最新のAI旅行テクノロジーとその本質的な課題について知りたい方

- AIサービスの理想と現実のギャップの理由を、構造的に理解したい方

- 日本市場で新しいテクノロジーを社会実装する際のヒントを探している方

AIとの「賢い付き合い方」のヒントが、ここにあります。

目次

1. 日本だけが特別? 高い期待と低い信頼の「ねじれ現象」

AIによる旅行計画の自動化は世界的なトレンドですが、日本市場には特有のパラドックスが存在します。まず驚くべきは、その利用率の差です。ある調査によれば、世界の旅行者の67%が旅行のいずれかの段階でAIを利用した経験があるのに対し、日本の利用率はその約半分の33%に留まっています。

一方で、AIへの期待値は世界的に非常に高く、旅行者の91%が何らかの期待を寄せています。しかし、そのAIを「完全に信頼している」と答えたのは、わずか6%に過ぎません。この「高い期待」と「低い信頼」のギャップ、いわば「ねじれ現象」は、特に日本を含むアジア太平洋地域で顕著に見られるのです。

この著しいギャップが明らかにしているのは、日本の消費者が新しいテクノロジーに対して抱く、根深い慎重さです。このユニークな消費者心理は、単に普及率の低さを説明するだけでなく、日本におけるAIプロダクトの設計思想そのものを形成しています。その事実は、国内大手OTAである楽天トラベルが採用した、意図的に慎重な戦略に鮮やかに描き出されているのです。

2. なぜ楽天は「全部おまかせ」を作らないのか?計算された”一歩ずつ”戦略

前述した日本の消費者の慎重さを背景に、楽天トラベルのAI戦略を見てみると、非常に興味深い意図が浮かび上がります。Booking.comが旅行計画の全行程を網羅する「AI Trip Planner」のような野心的なアプローチを目指すのとは対照的に、楽天はあえて「ホテル探索」という限定的な機能からAI導入をスタートさせました。

この新機能「楽天トラベルAIホテル探索」は、「恋人の誕生日祝いで箱根に行きたいんだけど、サプライズに協力的な、食事が美味しい露天風呂付きの宿はないかな?」といった、従来の検索フォームでは指定しづらかった抽象的で情緒的な要望に応えようとします。

この一見限定的なスコープは、実のところ、計算され尽くした戦略的判断です。AIへの信頼度がまだ低い日本のユーザーを、まずは失敗のリスクが低い領域で対話型インターフェースに慣れさせ、段階的に信頼を醸成することを狙っています。旅行全体の計画をAIに委ねた場合、たった一つのミスが旅全体の満足度を台無しにしかねません。しかし、ホテル探しであれば、AIはあくまで高度なフィルターとして機能し、最終決定はユーザー自身が行うため、心理的なハードルが格段に低いのです。

【ロジの視点】

この楽天の戦略は、テクノロジーの社会実装における極めて重要な示唆を含んでいます。最高の技術が、必ずしも最高のプロダクトになるとは限りません。特に日本では、技術の性能以上に、文化的な受容性やユーザーの心理的なハードルをいかに乗り越えるかという「社会工学的な視点」が成否を分けるのです。

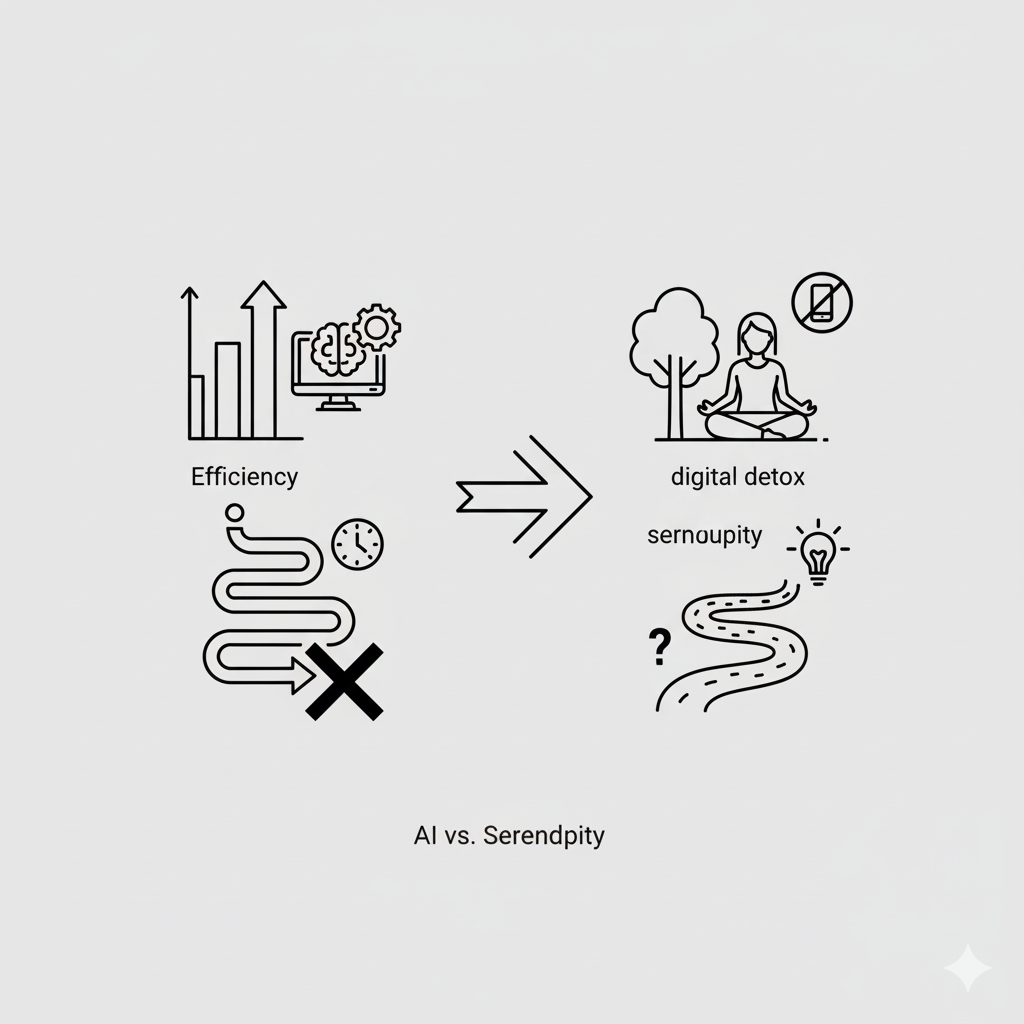

3. AIは「最高の非効率」を提案できるか?デジタルデトックス旅との根本的なミスマッチ

皮肉なことに、AIが最適化された旅程という「科学」を完成させつつあるちょうどその時、ますます多くの旅行者が非効率な旅という「芸術」を再発見しています。多くのAI旅行ツールが追求する価値は明確です。それは「効率性」。ルートを最適化し、計画時間を短縮する「タイパ(タイムパフォーマンス)」の向上こそが、最大のセールスポイントとなっています。

しかし、現代の旅行者が求める価値観は、必ずしも効率性だけではありません。近年、「スロートラベル」や「デジタルデトックス」、そしてガイドブックには載っていない「本物の体験」への関心が世界的に高まっています。これらの新しいトレンドは、本質的に「反効率的」な価値観に基づいています。

ここに、現在のAIが直面する根本的なミスマッチ、そして限界が潜んでいます。AIは過去の膨大な集約データに依存するため、どうしても人気の観光地ばかりを推薦してしまいがちです。その最適化は、偶然の出会いによって生まれる「セレンディピティ」を奪ってしまう可能性も否めません。誰も知らない小道や、予期せぬ出会いといった「本物の体験」の探求というニーズに、最適化を至上命題とするAIが応えるのは、極めて難しい課題なのです。

KEY SIGNAL:

AI開発者にとっての究極の挑戦は、アルゴリズムに、私たちがどこへ行きたいかだけでなく、そもそも「なぜ旅をするのか」を教え込むことだ。

4. チャット画面の先にある未来:最強のAIは「沈黙する」

では、AI旅行ツールの進化はどこへ向かうのでしょうか。専門家たちが描く未来像は、私たちが今使っているような「プランナー」とは全く異なるものです。それは、旅行全体を能動的に管理する「コンパニオン」や「エージェント」へと進化する姿です。

具体的には、こうです。あなたが旅行中に搭乗予定だったフライトが突然キャンセルされたとします。その瞬間、あなたが指示を出す前に、AIが自動で代替便を再予約し、到着遅延に合わせてホテルのチェックイン時間を変更する。そんなプロアクティブな動きが当たり前になるのです。

【ロジの視点】

これは「Invisible UI(見えないUI)」という思想に近いものです。最高のインターフェースは、インターフェースの存在を意識させないこと。AIが私たちの意図を先読みし、自律的に問題を解決するようになれば、私たちは「AIを使う」という行為そのものから解放されるでしょう。

この進化の行き着く先は、私たちが意識して「使うアプリケーション」から、バックグラウンドで静かに機能し、問題を未然に防ぐ、電気やGPSのような「信頼するユーティリティ」への変貌です。その時、重要なのはチャット画面の使いやすさではなく、その背後で自律的に動くシステムの圧倒的な信頼性そのものなのです。

まとめ:AIがまだ学べていない、旅の「心」とは

ここまで見てきたように、旅行AIの進化は単なる技術開発の問題ではありません。そこには、日本市場の文化的な慎重さ、効率性とは真逆の価値を求める現代人の心、そしてテクノロジーとの理想的な関係性を模索する企業の戦略が複雑に絡み合っています。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 日本ではAI旅行プランナーへの期待は高いが信頼は低く、普及が遅れる「ねじれ現象」が起きている。

- 楽天トラベルは、あえて機能を絞り、ユーザーとの信頼を段階的に築く「一歩ずつ戦略」を採用している。

- AIの得意な「効率化」は、デジタルデトックスなど「非効率な体験」を求める現代の旅の価値観とミスマッチを起こしている。

- 未来のAIは対話型プランナーではなく、裏側で静かに問題を解決する「沈黙するエージェント」へと進化する。

もちろん、AIは時に事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成する可能性があり、提案は公式サイトなどでダブルチェックする習慣が欠かせません。AIはあくまで強力なアシスタントであり、最終的な決定権は私たち人間にあることを忘れてはなりません。あなたが旅の中で「これだけはAIに任せたくない」と思う瞬間を大切にすることが、これからのAI時代における旅の核心なのかもしれません。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「The AI Signal」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。