ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

2026年4月、日本年金機構が「ねんきんチャットボット」に生成AIを導入し、運用を開始すると発表しました。富士通が「Uvance」オファリングを通じて支援するプロジェクトです。

この決定は、行政システムの裏側で起きていた深刻な課題への直接的な回答と言えます。そして、この一つの事例が、現代の行政DXが直面する「運用の持続可能性」と「利用者の包摂性」という2つの重要なテーマを浮き彫りにしています。

本記事では、この日本年金機構の事例を詳細に分析します。なぜ従来のシステムでは限界があったのか、そして生成AIがその限界をどう突破しようとしているのかをロジカルに解き明かしていきます。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- AIが実際の行政サービス(DX)にどう活用されるのか、具体的な事例を知りたい方

- 生成AI導入による「業務効率化」と「サービス向上」の両面に関心がある方

- 日本の公的機関における多言語対応の今後に興味がある方

この事例から、未来の行政サービスの姿を読み解くシグナルが得られるはずです。

目次

従来のチャットボットが直面していた「運用の限界」

今回の刷新の背景には、従来のチャットボットが抱えていた運用上の明確な限界があります。

日本年金機構は2020年から、富士通のAIチャットボットサービスを「ねんきんチャットボット」として導入していました。このチャットボットは年間約60万人に利用され、手軽な相談窓口として機能していたことは事実です。

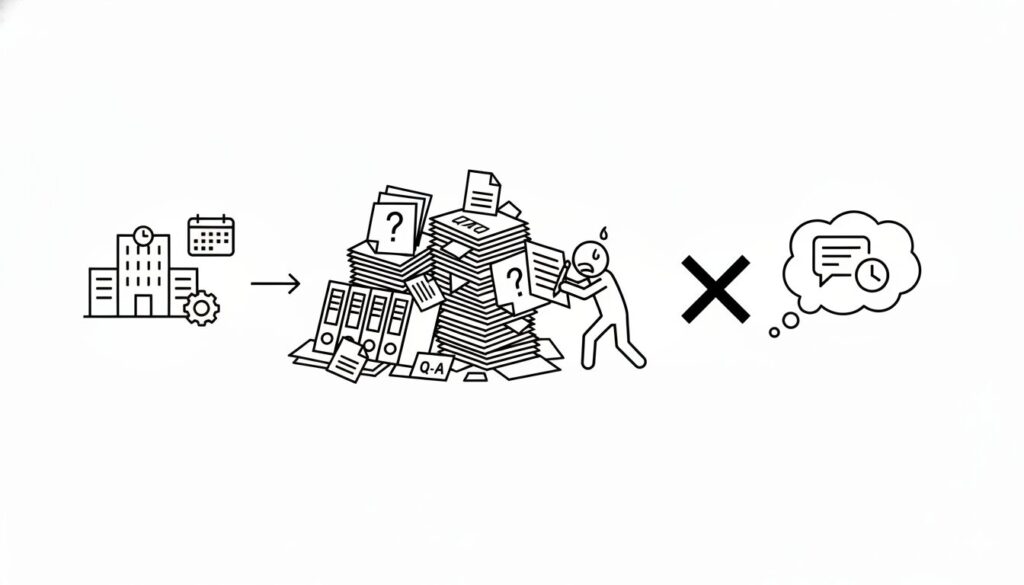

しかし、その裏側で深刻な課題が進行していました。それは、Q&Aデータの膨大なメンテナンス負荷です。

年金制度は非常に複雑です。さらに、法改正や制度変更が月に2回以上の頻度で発生します。

従来のチャットボットは、多くが「シナリオ型」や「一問一答型」と呼ばれる仕組みです。これは、あらかじめ想定される質問(Q)と回答(A)のペアをデータベースとして用意し、利用者の入力に合致するものを提示します。

つまり、制度が改正されるたびに、担当職員が手動でこのQ&Aデータを修正・更新し続ける必要があったのです。この作業負荷が、チャットボット運用の持続可能性を脅かすボトルネックとなっていました。

生成AIがもたらす「バックオフィスの革新」

2026年4月から導入される生成AIは、まずこの「運用の限界」という課題を解決します。

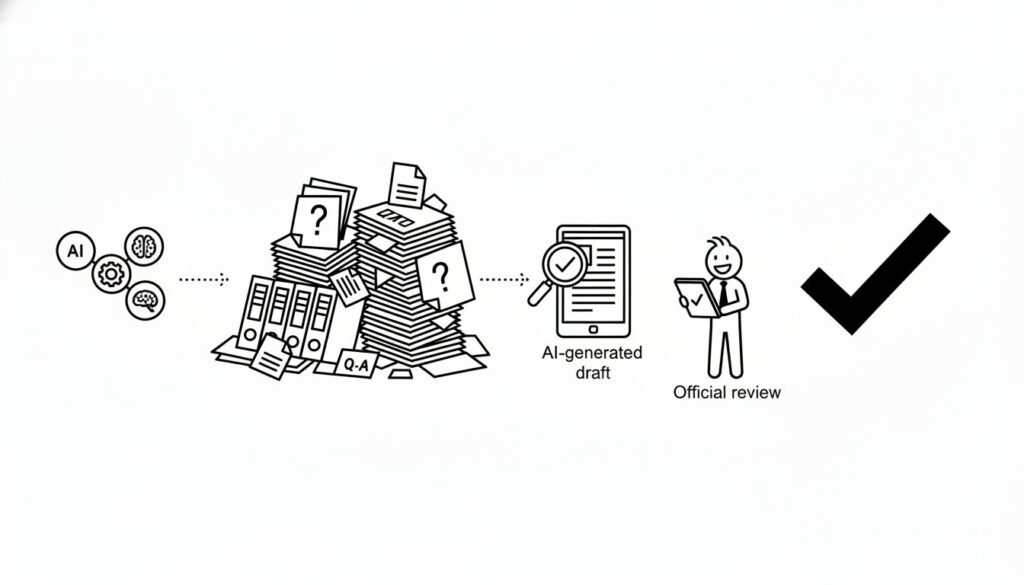

富士通の発表によれば、新しいシステムでは、年金制度の改正などでQ&Aの内容更新が必要になった際、生成AIがQ&Aの「素案」を自動生成します。

これにより、職員の作業プロセスが根本的に変わります。

「ゼロから回答を作成し、システムに登録する」というプロセスから、「AIが生成した素案が正確かどうかを確認・精査する」というプロセスへと移行するのです。

この変化は、単なる時間短縮以上の効果をもたらします。

- 作業負荷の劇的な削減: 制度改正の度に発生していた膨大な作業が、AIのアシストによって大幅に効率化されます。

- 情報の迅速な反映: メンテナンスが迅速化すれば、制度改正からチャットボットへの情報反映までのタイムラグが短縮されます。

- 属人化の防止: 複雑な制度理解が必要だったQ&A作成業務が標準化され、担当者のスキルへの依存を減らすことが期待できます。

【ロジの視点】

ここで最も重要なのは、発表内容にある「最終的に職員が確認・精査した情報に基づく」という点です。これは、生成AIの「ハルシネーション(事実に基づかない回答)」リスクを行政サービスとして絶対に回避するという強い意志の表れです。「AIによる効率化」と「人間による正確性の担保」を組み合わせるこのハイブリッド運用は、信頼性が最優先される公的機関でのAI活用の標準モデルとなっていくはずです。

同時に実現する「フロント(利用者)の革新」

生成AIの恩恵は、運用側だけにとどまりません。利用者側の体験(UX)も大きく変わります。

一つは、回答品質の向上です。

生成AIは、単語の一致ではなく文脈や意図を理解する能力に長けています。これにより、利用者の曖昧な質問や、複数の条件が絡む複雑な問い合わせに対しても、より自然な対話で、個々の状況に寄り添った回答の提示が期待されます。

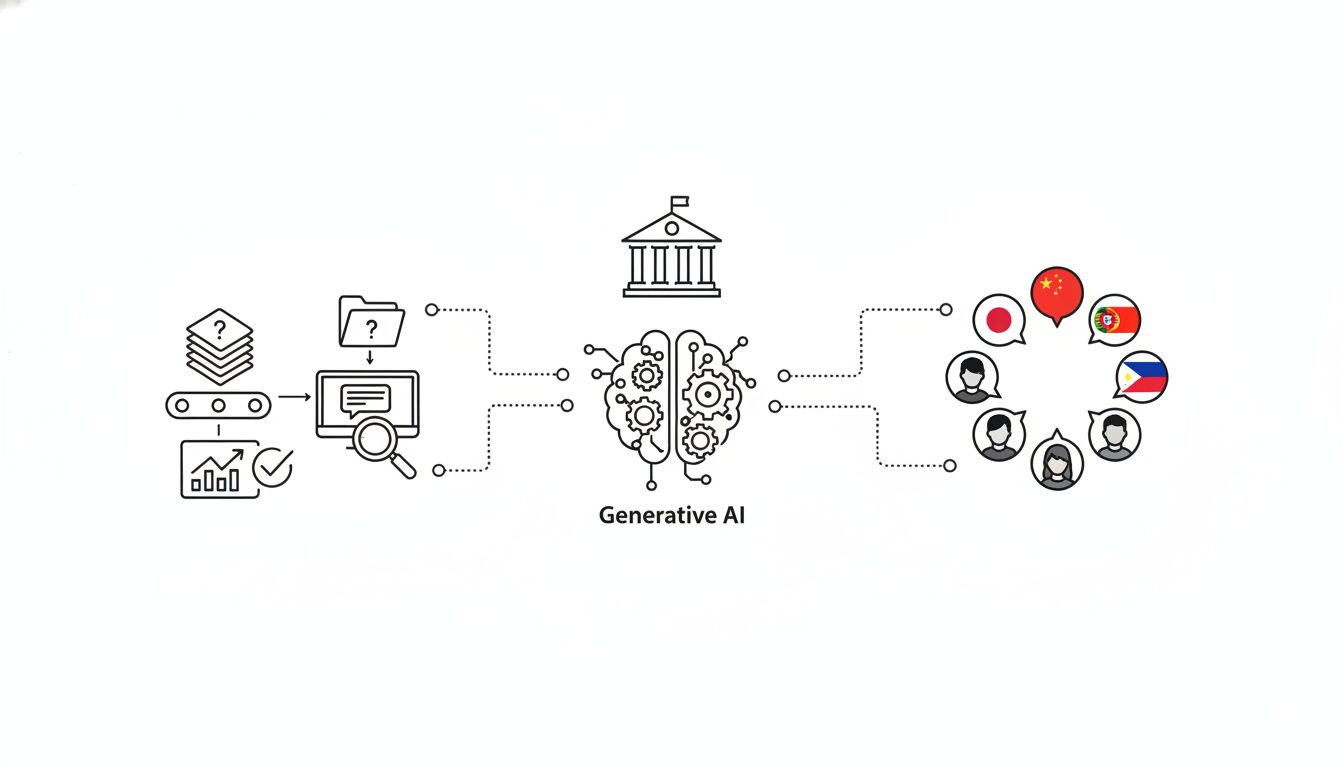

そしてもう一つ、こちらが非常に大きなシグナルですが、6カ国語への多言語対応です。

新しい「ねんきんチャットボット」は、従来の日本語のみの対応に加え、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語での応対を開始します。

日本で生活し、保険料を納めている外国人居住者にとって、日本の複雑な年金制度を母国語以外で理解することは極めて困難でした。

この多言語対応は、そうした人々が自身の権利や義務に関する重要な情報へ容易にアクセスできるようにするものです。行政サービスにおける「包摂性(インクルーシビティ)」を飛躍的に高める、重要な一歩となります。

プロジェクトを支える富士通の「Uvance」という視点

今回のプロジェクトは、富士通の事業モデル「Uvance(ユーバンス)」を通じて提供されます。

「Uvance」は単一の製品名ではありません。これは、富士通が自社のパーパス(存在意義)を実現するために立ち上げた、社会課題の解決を起点とする新しい事業ブランドです。

個別の技術を売るのではなく、「サステナブルな社会の実現」というゴールから逆算し、必要なテクノロジーやサービスを組み合わせて提供するビジネスモデルを指します。

今回の日本年金機構の事例は、まさに「Uvance」が目指す姿を体現しています。

- 社会課題: 行政サービスの運用負荷、デジタル格差、多言語対応の遅れ

- 解決策: 生成AIを活用したコミュニケーションの最適化

- ゴール: 職員の負荷を軽減し(持続可能な運用)、誰もが必要な情報にアクセスできる(包摂的な)社会を実現する

このプロジェクトは、テクノロジーを行政DXという社会課題にどう適用していくかを示す、一つの明確な回答例と言えるでしょう。

相談の先へ:デジタルチャネル完結型サービスの未来

日本年金機構と富士通は、今回のチャットボット刷新をゴールとはしていません。

発表によれば、中長期的には「年金に関する相談や問い合わせに対応するデジタルチャネルの拡大」と、「各種手続きがネットで完結するデジタルチャネルの環境構築」を目指しています。

KEY SIGNAL:

この事例の本質は、「運用の効率化(バックオフィスDX)」と「多言語対応による包摂性の向上(フロントDX)」を、生成AIという単一の技術基盤によって同時に達成しようとする点にあります。

現在の行政サービスは、「相談(チャットボットや電話)」と「手続き(窓口や専用サイト)」が分断されているケースが多く見られます。

今回の生成AI導入は、まず「相談」の入り口を高度化するものです。しかし、その先に見据えているのは、チャットボットでの相談からシームレスにオンライン申請・手続きが完結する「ワンストップサービス」の実現です。

2026年4月、新しい「ねんきんチャットボット」が稼働する時、それは日本の行政DXがまた一つ、次のフェーズへと進んだシグナルとなるはずです。

まとめ:行政DXの「効率性」と「包摂性」の両立

今回は、日本年金機構が「ねんきんチャットボット」に生成AIを導入するというニュースについて、その背景と本質を分析しました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 従来のチャットボットは、月に2回以上発生する制度改正に伴うQ&Aの手動メンテナンスが、運用上の大きな負荷となっていました。

- 生成AIの導入は、Q&Aの「素案」を自動生成させることで、このメンテナンス負荷を大幅に削減することを目的としています。

- 行政サービスとして「正確性」を担保するため、AIの素案を職員が最終確認するハイブリッド運用が採用されます。

- 利用者側には、6カ国語(英・中・韓・ポルトガル・ベトナム・タガログ)に対応することで、外国人居住者などへの「包摂性」を飛躍的に高めるメリットがあります。

この日本年金機構の取り組みは、生成AIを行政サービスに導入する上で、「運用の効率化」と「利用者の利便性・包摂性向上」という2つの目的をどう両立させるか、という問いに対する一つの優れた回答例です。

2026年4月の運用開始が、私たちの生活にどう直結していくのか、引き続き注目していく必要があります。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。