ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

AI開発競争と聞けば、多くの人々が「より大きなモデルを、より多くの計算資源で」という、いわば資本力による物量戦を想起するでしょう。しかし、その潮流に対し、極めて示唆に富んだ戦略的提携が日本で発表されました。GMOとSakana AI、この両者の動きは、単なる事業協力に留まらず、AI開発のパラダイムそのものを問い直す狼煙であると私は分析しています。https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2509/29/news098.html#l_ts1648348_202509291_2_w490.jpg

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AIの最新トレンドや技術動向に、本質的なレベルで追いつきたい方

- 日本のAI戦略やその将来性に注目しているビジネスパーソン

- 巨大資本以外でのAI開発のアプローチを探しているエンジニアや研究者

「体力勝負」から「知力勝負」へ。日本のAI戦略の転換点を、共に目撃しましょう。

目次

新常識①:「より懸命に」ではなく「より賢く」戦う戦略

AI開発におけるアプローチは、今や二つの対極的な哲学に分かれつつあります。一つは、莫大な資本を投じてゼロから超巨大モデルを構築する 「ブルートフォース(力任せ)」 アプローチです。ソフトバンクが『より懸命に』とばかりに規模を追求する一方で、GMOとSakana AI連合は 『より賢く』 戦う道を選びました。

この「より賢く(smarter)」というアプローチは、資本効率を徹底的に重視します。膨大な計算能力を単純に投入するのではなく、優れたアルゴリズムと既存の資産を戦略的に活用することで競争優位を築こうとする試みです。ここでの戦略的な妙は、限られたリソースでも世界と渡り合える道筋を示す点にあり、高性能AI開発の「民主化」を促す可能性を秘めています。

新常識②:AIは「交配」させ「進化」させる時代へ

Sakana AIのアプローチの核心は、 「進化的モデルマージ」 と呼ばれる革新的な技術にあります。これは専門用語ですが、考え方は非常に直感的です。

例えば、「日本語の処理能力に長けたモデル」と「数学的推論能力に長けたモデル」があるとします。この2つのモデルを 「交配」 させ、両者の優れた部分(パラメータやネットワーク層)を組み合わせることで、「日本語で数学の問題を解く」という新しい能力を持つ、最適な「子モデル」を生み出すのです。これは、AIをゼロから育てるのではなく、優秀な個体を掛け合わせてサラブレッドを生み出すようなものです。

【ロジの視点】

「進化的モデルマージ」とは、要するにAI開発における「育種」です。ゼロから育てるのではなく、優れた遺伝子(モデル)を掛け合わせ、目的の能力を持つエリートを生み出す。この発想の転換こそが、資本効率を劇的に高める鍵なのです。

この手法の最大の利点は、追加の学習コストをほとんど必要とせずに、極めて効率的に高性能な特化型モデルを創出できる点にあります。ゼロから巨大なモデルを学習させる必要がないのです。自然界の進化の原理から着想を得て、既存の多様なモデルを「融合」し、「進化」させる。これが、Sakana AIのアプローチの核心です。

新常識③:AIの性能は「サイズ」だけでは決まらない

「モデルのパラメータ数が多ければ多いほど、性能が高い」というのが、これまでのAI業界の通説でした。しかし、Sakana AIのアプローチは、その常識が絶対ではないことを、理論だけでなく結果で示しています。

彼らが開発した70億(7B)パラメータの日本語LLM 「EvoLLM-JP」 は、日本のベンチマークにおいて、なんと10倍も巨大な700億(70B)パラメータのモデルを上回る性能を達成しました。この結果が業界に突きつけるのは、「モデルのサイズが絶対的な価値ではない」という、シンプルかつ破壊的な真実です。より小さく、より効率的なモデルが、特定のタスクにおいては巨大モデルを凌駕しうるのです。

新常識④:言葉の壁を超え、「文化の壁」を理解するAI

この提携が目指すのは、単に日本語を処理するツールではありません。日本語特有の複雑なニュアンスや、敬語のような歴史的・文化的背景を深く理解したモデルの開発です。

従来のファインチューニングでは、新しい知識を追加しようとすると 「破滅的忘却」 という問題がしばしば発生します。これは、新しい知識を学ぶと古い知識を忘れてしまうAIの現象です。しかし、Sakana AIのモデルマージ技術は、この問題を根本的に回避します。異なる知識を持つモデル同士を融合させることで、文化的な理解がモデルの根幹に「焼き付けられた」新しいモデルを生み出すのです。

これにより、単なる翻訳や要約を超え、真に「日本的」な文脈を理解するAIが実現への扉を開きます。具体的な応用先として、以下の3つの領域が挙げられています。

- 介護・福祉: 高齢者との自然な対話を通じて、利用者に寄り添った温かみのあるコミュニケーションを支援します。

- カスタマーサポート: 顧客の感情を汲み取った柔軟な対応で、顧客満足度を劇的に向上させます。

- 教育・学習支援: 生徒一人ひとりのレベルに合わせた対話で、個別最適化された学びを提供します。

これらの分野では、これまで機械には不可能とされてきた、文化に根差した応用が期待されているのです。

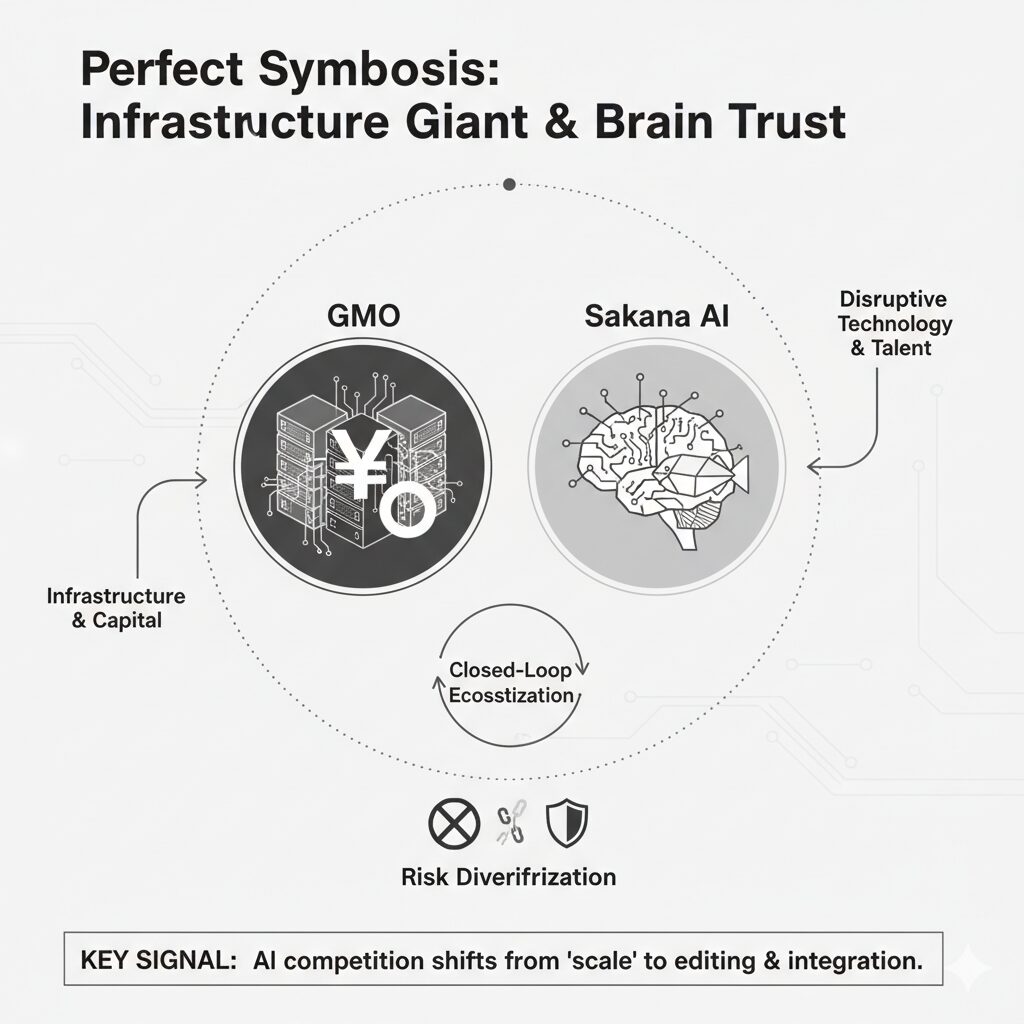

新常識⑤:「インフラの巨人」と「頭脳集団」の完璧な共生関係

この提携は、単なる技術協力ではありません。互いの強みを最大化し、弱みを補完し合う、戦略的に計算され尽くしたパートナーシップです。両社が提供する価値は見事に補完し合っています。

- GMOが提供するもの: 潤沢な資本と国内最高峰のGPUインフラ、そして開発した技術を社会実装するビジネス推進力。

- Sakana AIが提供するもの: 世界トップクラスのAI人材と、資本効率の高い破壊的技術。

この関係により、GMOは研究部門をゼロから作るリスクを、Sakana AIは高価な計算資源の確保や商業化に失敗する 「死の谷」 のリスクを、それぞれ回避できます。これが示唆するのは、巧みな 「リスク分散」 の構造です。

この提携が他社に模倣困難な強力な「堀(モート)」を築いている真の理由は、ハードウェア(GMOのインフラ)、ソフトウェア(Sakanaのモデル)、そして市場(GMOの事業網)を垂直統合した 「クローズドループ・エコシステム」 を形成している点にあります。研究開発から収益化までのサイクルを劇的に加速させるこの構造こそが、この連合の競争優位性の源泉なのです。

KEY SIGNAL:

AI開発の競争軸は、単純な「規模」から、既存モデルを組み合わせる「編集・統合能力」へとシフトしている。

結論:日本のAI主権に向けた新しい「設計図」

今回見てきた5つの新常識は、GMOとSakana AIの提携が単なる一つのプロジェクトではなく、日本のAI開発における新しいパラダイム、すなわち「効率・特化型」アプローチの完成形であることを物語っています。これは、力任せの規模の競争ではなく、知恵と戦略で戦うための設計図です。

巨大資本が支配する世界のAI競争において、この「賢い」アプローチは、日本が独自のAI主権を確立するための鍵となり得るのでしょうか?この提携の行く末は、日本のAI戦略の未来を占う上で、極めて重要な試金石となるに違いありません。

まとめ:日本のAI開発、”知力”で世界と戦う新時代へ

GMOとSakana AIの提携が示すのは、単なる技術革新ではありません。それは、日本のAI戦略が取るべき新たな道筋です。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 巨大モデルをゼロから作る「体力勝負」ではなく、既存モデルを賢く活用する「知力勝負」への転換。

- 異なる能力を持つAI同士を「交配」させる進化的モデルマージ技術により、低コストで高性能な特化型AIを開発。

- AIの性能は「サイズ」だけでは決まらず、小型モデルでも特定のタスクで巨大モデルを凌駕することが可能。

- インフラと技術、事業開発を垂直統合したエコシステムが、研究から収益化までのサイクルを加速させる。

この新しい設計図が、日本のAI主権確立に向けた確かな一歩となることを期待しましょう。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。