ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

Googleの最新画像AI「Nano Banana」(正式名称: Gemini 2.5 Flash Image)が、Google LensとNotebookLMという日常的なツールに統合されるというニュース。多くのメディアが新機能の利便性を報じる中、私たちは一歩引いて、この動きの裏にあるGoogleの戦略的意図を読み解く必要があります。これは単なる機能アップデートではありません。AIと人間の創造性の関係性を再定義し、来るべき未来のインターフェースを指し示す、極めて重要な「シグナル」なのです。

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- 表面的なAIニュースの裏側にある本質的な変化を理解したい方

- GoogleのAI戦略や、今後のプロダクト展開の方向性を知りたい方

- 自身の仕事や学習に、AIを「パートナー」として活用する未来を具体的にイメージしたい方

なぜ「生成」ではなく「編集」なのか。その答えの先に、私たちが進むべき未来があります。

目次

信号1:Nano Bananaは「創造のパートナー」を目指すAIである

まず、今回の主役である「Nano Banana」の本質を正確に理解する必要があります。このAIの画期的な点は、単に美しい画像をゼロから作り出すこと(=生成)ではありません。その真価は、文脈を理解し、対話を通じて既存の画像を洗練させること(=編集)にあります。

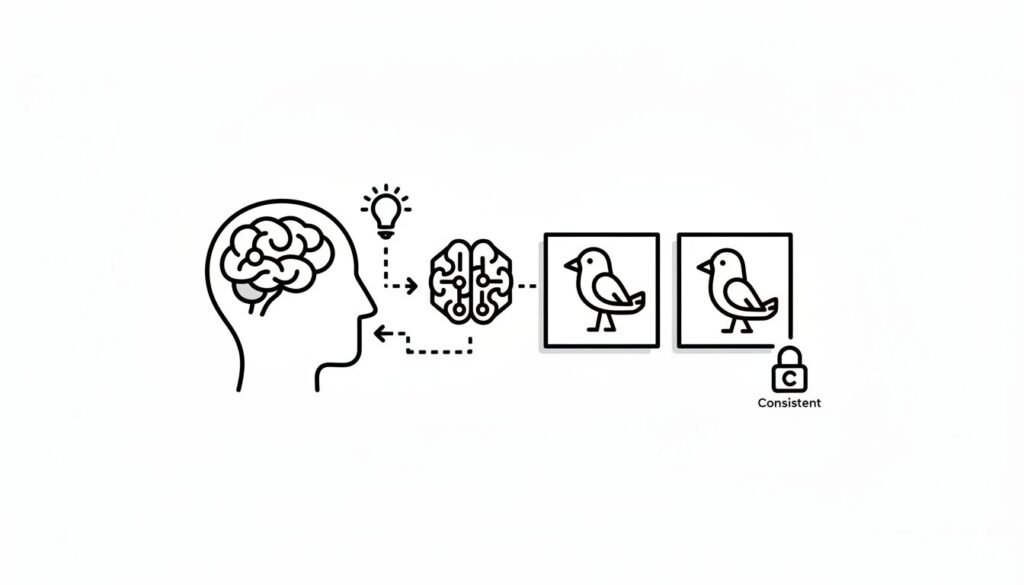

従来の画像生成AIでは、「同じキャラクターで違うポーズを」と指示しても、顔や服装が微妙に変わってしまう問題がありました。しかし、Nano Bananaはキャラクターやオブジェクトの一貫性を維持する能力に長けています。これは、AIが単なる指示の実行者ではなく、ユーザーの意図を汲み取り、創造的なプロセスに伴走する「パートナー」へと進化していることを示唆しています。

さらに、生成された画像にはSynthIDという電子透かしが埋め込まれ、AIによる生成物であることを証明可能にします。これは、創造性の爆発と同時に懸念されるフェイク情報の問題に対する、Googleの責任ある姿勢の表れです。技術の進化と倫理的な配慮を両立させる。ここに、持続可能なAI開発を目指すGoogleの哲学が垣間見えます。

信号2:Google Lensへの統合は「検索」の概念を破壊する

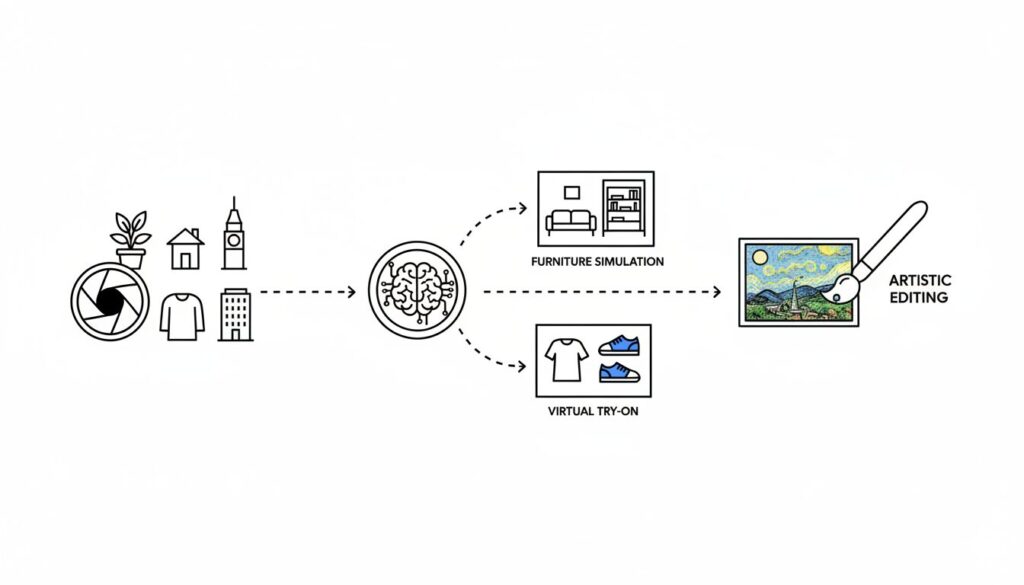

Nano BananaがGoogle Lensに統合されることで、私たちの「検索」という行為は根底から覆されます。これまでレンズは「現実世界をインプットして情報を得る」ためのツールでした。しかし、これからは「現実をインプットし、編集し、新たな現実をアウトプットする」ためのクリエイティブツールへと変貌を遂げるのです。

例えば、以下のような体験が当たり前になります。

- 家具の購入検討: 自室の写真を撮り、「この壁にあのデザインの本棚を置いたらどう見える?」と指示するだけで、リアルな設置イメージが瞬時に生成される。

- ファッションコーディネート: 今着ている服の写真を撮り、「このジャケットに合う、青色のスニーカーを履かせて」と指示すれば、バーチャルな試着が完了する。

- 旅行の追体験: 旅行先の風景写真に写り込んでしまった不要なものを消去するだけでなく、「この風景をゴッホ風の絵画にしてみて」といったアーティスティックな編集も可能になる。

【ロジの視点】

これは、検索が「答えを見つける」行為から、「答えを創り出す」行為へとシフトすることを意味します。現実とデジタルの境界が曖昧になり、私たちのインスピレーションが、編集可能なレイヤーとして現実世界に重ね合わさっていく。Googleが目指すアンビエント・コンピューティングの未来が、より鮮明に見えてきます。

信号3:NotebookLMへの統合は「知識労働」を知的創造へと昇華させる

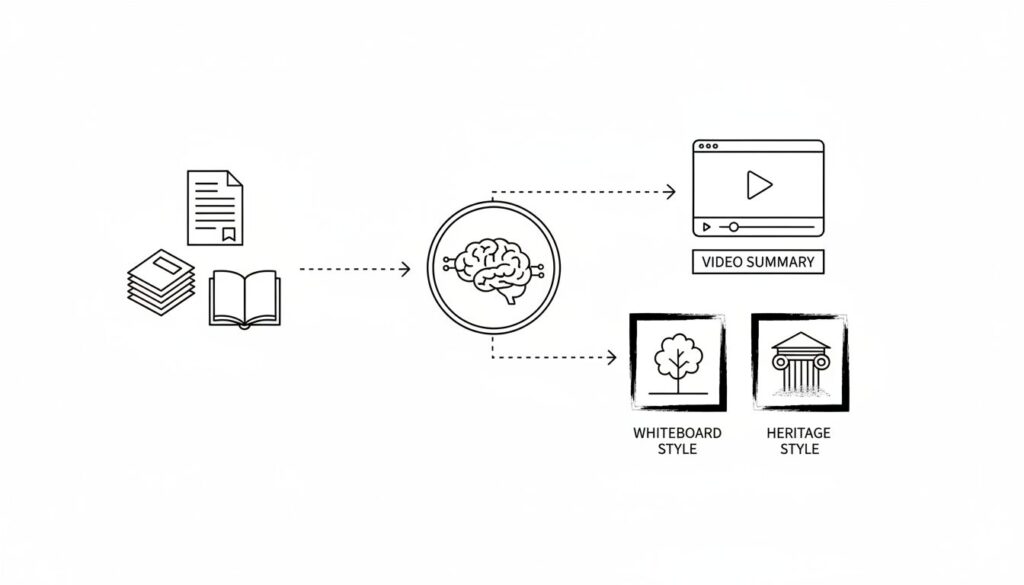

そして、最も重要なシグナルがNotebookLMへの統合です。NotebookLMは、単なるノートアプリではなく、情報源(ソース)に基づいてAIが思考をサポートする「リサーチアシスタント」です。ここにNano Bananaが加わることで、知識労働は、視覚的・直感的な知的創造活動へと昇華します。

今回のアップデートで追加されるのは、動画解説の新しい形式「概要」と、多彩な「ビジュアルスタイル」です。

- 動画形式「概要」: 複雑な論文や長文レポートの要点を、AIが自動で短いサマリー動画にしてくれる。テキストを読むだけでなく、「見る」「聞く」ことで、より深く、スピーディーな理解が可能になります。

- ビジュアルスタイル: 「ホワイトボード」や「水彩画」など、動画の雰囲気を変えることで、内容の理解を助けたり、プレゼンテーション資料へ応用したりできます。例えば、歴史の授業なら「ヘリテージ」スタイル、新しいビジネスモデルの説明なら「ホワイトボード」スタイルといった使い分けが考えられます。

これは、学習やリサーチが「テキストを読む」という単一のモードから解放され、個々の理解度や目的に合わせて、AIが最適なフォーマットで情報を再構築してくれる時代の到来を告げています。

KEY SIGNAL:

GoogleがNano Bananaを通じて目指すのは、AIが人間の指示を待つ「ツール」ではなく、文脈を理解し、創造的なプロセスに寄り添う「パートナー」となる未来である。

まとめ:AIは「指示待ちの道具」から「対話するパートナー」へ

今回のNano Bananaを巡る一連の動きは、単なる新機能の発表ではありません。それは、Googleが描くAIとの未来像を具体的に示す、力強いメッセージです。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- Nano Bananaの本質: 画像の一貫性を保ち、対話的に編集できる能力は、AIが創造の「パートナー」になることを目指している証左です。

- Google Lensの変革: 「検索」が「創造」へと拡張され、現実世界が編集可能なキャンバスになります。

- NotebookLMの昇華: 知識労働が、AIの視覚的なサポートによって、より直感的で創造的な活動へと進化します。

- Googleの真の狙い: これらの統合は、AIを生活のあらゆる場面に溶け込ませ、人間とAIが自然に対話しながら共に価値を創造する未来に向けた布石です。

私たちは、AIに単純作業を「やらせる」時代から、AIと「対話しながら」新しいアイデアを生み出す時代へと、まさに今、移行しようとしています。この変化の本質を理解し、来るべき未来に備えることが、私たち一人ひとりに求められています。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。