ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

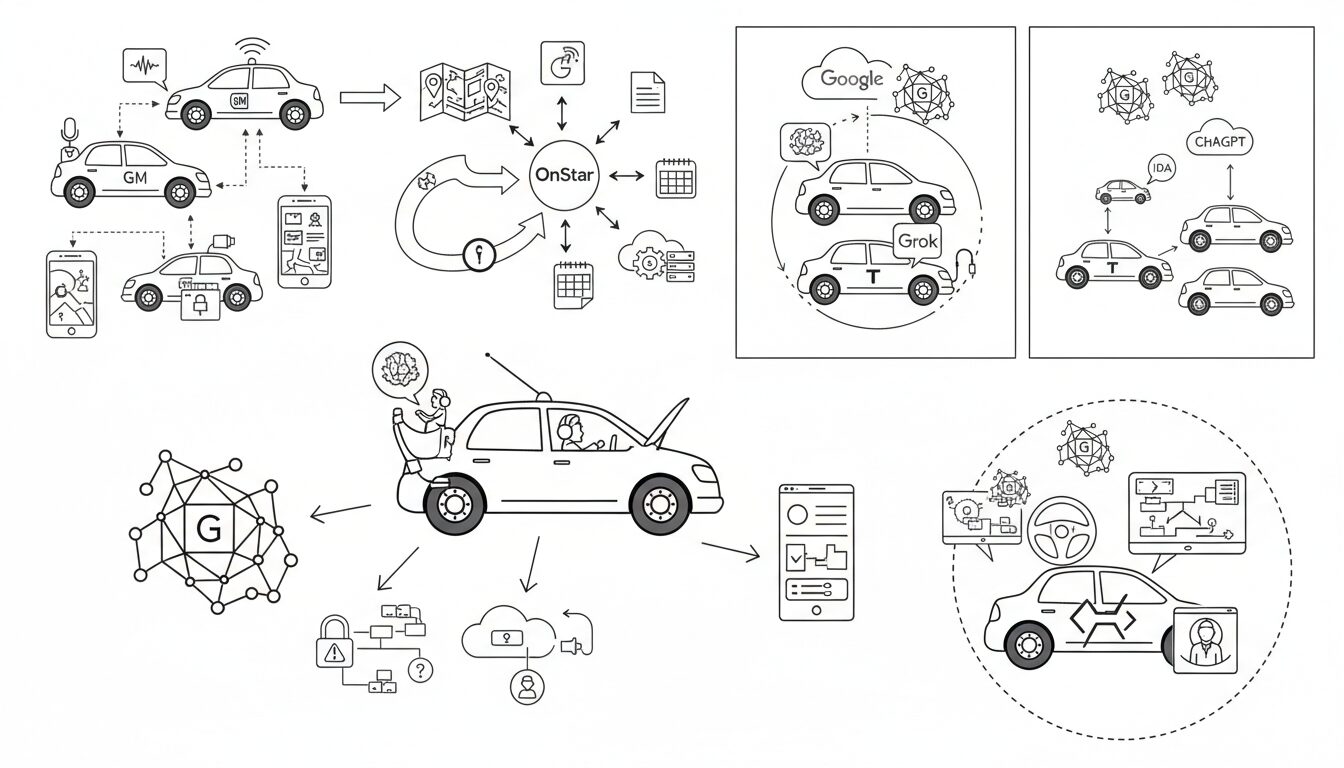

米General Motors(GM)は10月22日、2027年以降の同社車両に、Googleの高性能AIモデル「Gemini」を採用した会話型AIアシスタントを搭載すると発表しました。これは、既存の車載OS「Google built-in」で提供されてきたGoogleアシスタントの機能を、根本的に拡張するものです。

本記事では、このGMとGoogleの提携が、技術的に何を意味するのか、競合他社の動向と比較してどのような戦略的意義を持つのか、そして今後の車載AIの課題は何かをロジカルに分析します。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- 自動車業界におけるAI技術の具体的な活用事例を知りたい方

- 「Gemini」が従来の音声アシスタントと何が違うのかを正確に理解したい方

- GM、Tesla、Volkswagenなど、主要メーカーの車載AI戦略の違いを比較分析したい方

今回の発表が示す、車載インフォテインメントシステムの次世代標準化に向けた動きを考察します。

目次

Gemini採用の技術的意義:アシスタントから「車両連携AI」へ

今回の発表の核心は、GMが「Googleアシスタント」という既存の枠組みから、より高度な基盤モデルである「Gemini」へと移行する点にあります。この選択がもたらす技術的な差異を分析します。

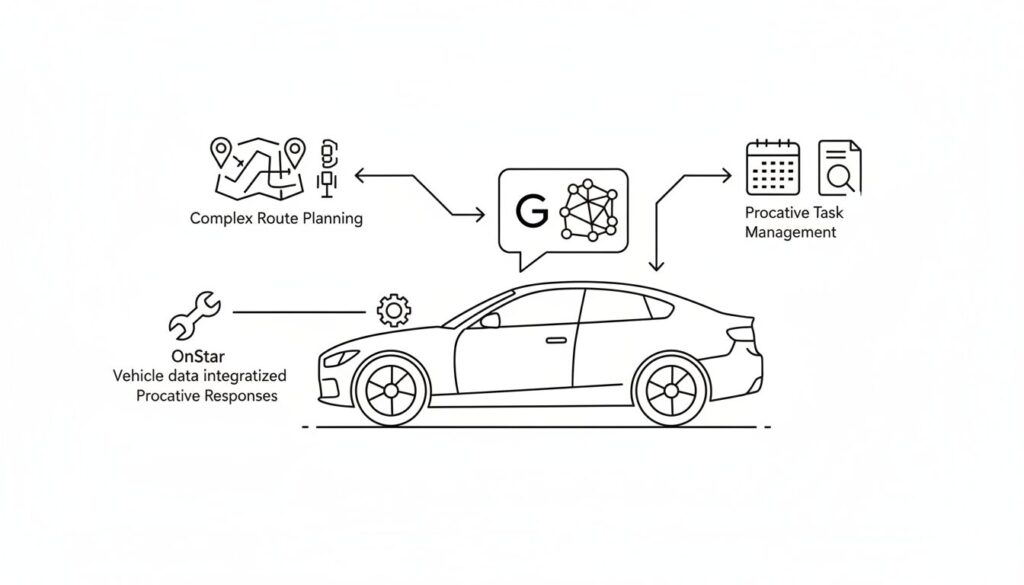

Geminiが実現する高度な対話処理

Geminiは、Googleによって開発されたマルチモーダル(テキスト、音声、画像などを統合的に扱える)AIモデルであり、従来のGoogleアシスタントと比較して、以下の点で優れています。

- 複雑な文脈の理解: 従来の「Aをして、次にBをして」という逐次的な命令ではなく、「お気に入りのコーヒーショップを経由しつつ、そこから一番近い充電スタンドを探して、到着予定時刻を計算して」といった、複数の条件が組み合わさった複雑な指示を一度で理解し、処理する能力が向上します。

- 高度な推論: 単なる情報検索に留まらず、得られた情報を基にした推論が可能です。例えば、「移動中に会議の準備をしたい」という曖昧な要求に対し、カレンダー情報と連携して次の会議議題を特定し、関連資料を要約・読み上げするといった能動的なタスク処理が期待されます。

GMが目指す「まるで同乗者と話すように自然に車と会話できる」状態とは、このようなAIの文脈理解力と推論能力によって、ドライバーの指示の意図をAIが正確に汲み取り、タスクを実行できる状態を指します。

OnStar連携:車両データによるAIの最適化

さらに重要なシグナルは、このGemini採用AIが、GMの既存コネクテッドカーサービス「OnStar」と連携する点です。

OnStarは、1995年から提供されているサービスで、事故時の自動緊急通報、盗難車両追跡、遠隔での車両診断(タイヤ空気圧、オイル寿命など)、リモートでのドアロック解除といった、車両のハードウェアと深く結びついた機能を提供してきました。

GeminiがOnStarを通じてこれらの車両データを直接参照できるようになることで、以下のような「車両に最適化された」AI応答が可能になります。

- 車両固有情報の提供: 「今のタイヤの状態で、次の長距離運転は問題ないか?」といった質問に対し、OnStarの診断データに基づき「問題ありません。ただし、5000km走行後にオイル交換を推奨します」といった具体的な回答を生成できます。

- プロアクティブな情報提示: 車両がメンテナンスの必要性を検知した場合、AIが「エンジンオイルの劣化が検知されました。最適な交換ルート上にある正規ディーラーを予約しますか?」と能動的に提案します。

これは、汎用的なクラウドAIが提供する情報とは異なり、個々の車両状態という「ファクト」に基づいた、極めて実用的な情報提供が中心となることを意味します。

【ロジの視点】

この提携の技術的な本質は、Geminiの「高度な言語・推論能力」と、OnStarの「車両固有のリアルタイムデータ」の融合にあります。クラウド上の汎用AIが車両データにアクセスすることで、AIの応答がドライバー個人と車両個体に最適化されます。AIの価値が、データの質とアクセス性によって決定づけられる典型的な事例と言えるでしょう。

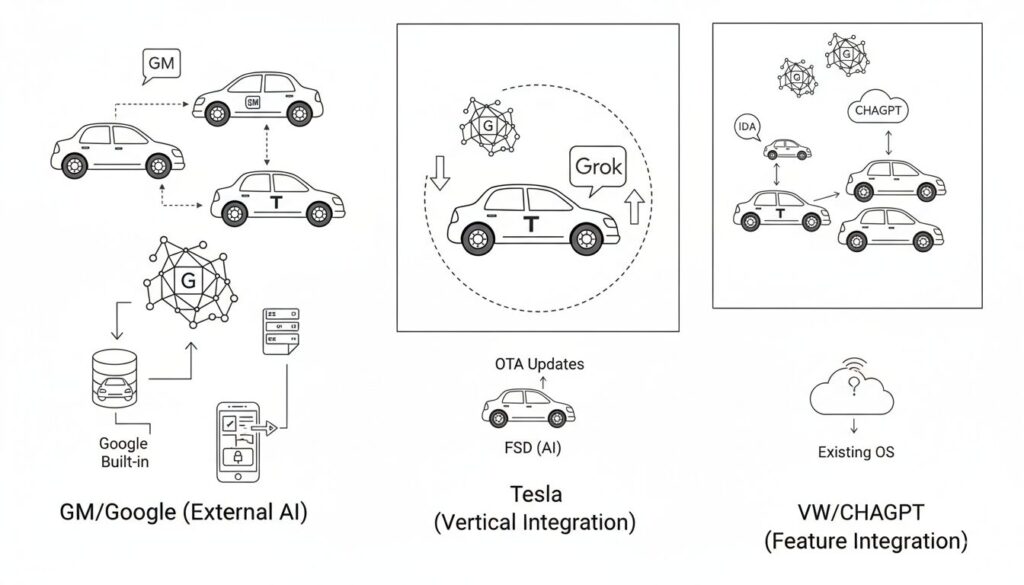

競争環境の分析:車載AI開発の三つのアプローチ

GMとGoogleの提携は、現在進行形で激化している車載AIアシスタント市場における、一つの明確な戦略です。競合他社のアプローチと比較することで、その立ち位置が明確になります。

1. Google/GM連合(OS+AIの外部連携モデル)

GMのアプローチは、Googleという強力なAIパートナーと連携し、自社の強みであるOnStar(車両データ)を組み合わせるモデルです。

- 強み: Androidという巨大なエコシステムとの親和性、Googleマップや検索といった既存サービスとのシームレスな統合、最先端AI(Gemini)への迅速なアクセス。

- 課題: Googleへの依存度が高まる可能性、データプライバシーの管理(車両データとGoogleアカウントの連携)、2015年モデル以降という広範な車両へのOTA(Over-the-Air)アップデートの安定性確保。

2. Tesla(垂直統合・内製化モデル)

米Teslaは、AI「Grok」(xAI開発)の車載化を進めています。これは、OSからAIまでを自社(または関連企業)で内製するアプローチです。

- 強み: ソフトウェアとハードウェアの緊密な統合。OTAによる迅速な機能改善。自動運転(FSD)開発で培ったAI技術の転用可能性。

- 現状: 現行のGrokは情報検索やエンターテイメント(雑談、ユーモア)が中心であり、エアコン操作やナビ設定といった車両の直接的なコントロール機能は、現時点では従来の音声コマンドが担っています。

3. Volkswagen/ChatGPT(AI機能の外部導入モデル)

独Volkswagenは、自社の音声アシスタント「IDA」に、米OpenAIの「ChatGPT」を統合するアプローチを採用しています。

- 強み: 既存のIDAアシスタントの会話能力を、ChatGPTという実績あるAIによって迅速に強化できる点。

- 課題: あくまで既存アシスタントの「補強」であり、車両制御の根幹からAIが設計されているわけではないため、統合の深さに限界が生じる可能性があります。

KEY SIGNAL:

車載AIの戦略は、「AIとOSの外部連携(GM/Google)」「AIとOSの垂直統合(Tesla)」「既存OSへのAI機能導入(VW/ChatGPT)」の3パターンに大別され、各社がデータ制御と開発スピードのバランスを模索しています。

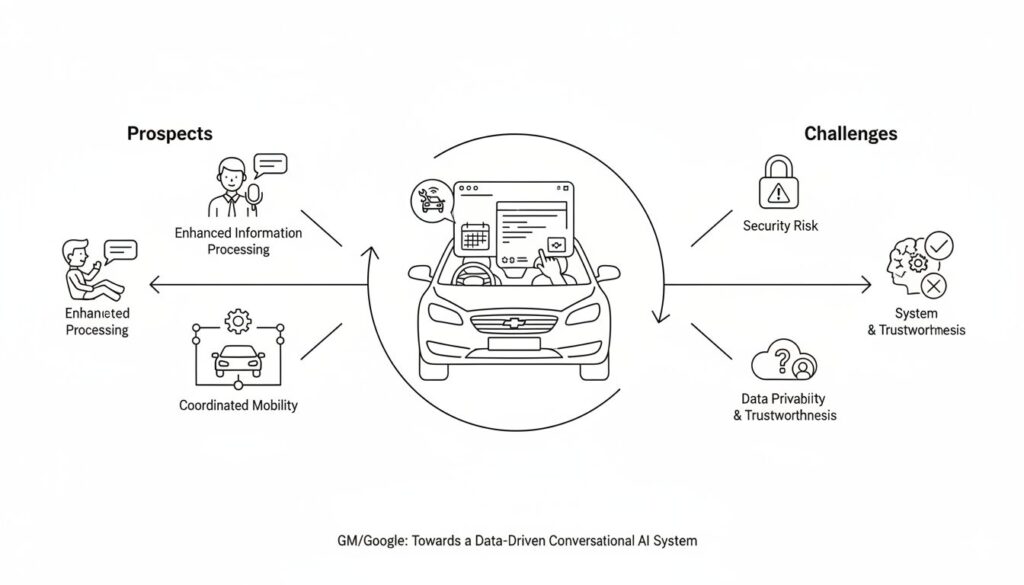

今後の展望と残された課題

Geminiのような高性能AIの搭載は、自動車の車内体験を「情報端末」として大きく進化させます。ドライバーは、運転中により複雑な情報処理(メッセージ作成、ルート計画、会議準備)を音声で効率的に行えるようになります。

将来的には、このAIアシスタANTが自動運転技術と連携し、移動中にAIが運転を代行しながら、ドライバーは情報収集やエンターテイメント、さらには車両診断の確認といったタスクを実行する、効率化された移動空間が実現する可能性もあります。

しかし、同時に複数の課題も明確化しています。

- セキュリティリスク: 高性能AIがOnStarのような車両制御に近いシステムと連携することは、サイバー攻撃を受けた際のリスクが従来のシステムより増大する可能性を意味します。強固なセキュリティ対策が必須です。

- データプライバシー: 車両の走行データ、位置情報、ドライバーの会話データ、さらには車両診断データがAIによって収集・分析されます。これらのデータを誰が(GMか、Googleか)どのように管理し、利用するのか、透明性の高いガイドラインとユーザーによるコントロール機能が求められます。

- システムの信頼性: AIの応答が常に正確であるとは限りません。特に車両のメンテナンスやルート案内など、安全性に関わる情報においてAIが誤った情報(ハルシネーション)を生成した場合の影響は深刻です。AIの応答の信頼性をどう担保するかは、最大の技術的課題の一つです。

GMの発表は、自動車がネットワークとAIによって「走るコンピュータ」から「対話可能な情報処理システム」へと進化する、明確なシグナルと言えます。

まとめ:GMとGoogleが示す「データ駆動型」の車載AI

GMが2027年からGoogle「Gemini」を採用するという発表について、その技術的背景と戦略的意義を分析しました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- Geminiの採用は、従来の音声アシスタントを超え、複雑な文脈理解と推論が可能なAIを車載化する動きです。

- GMの「OnStar」(車両データ)とGoogleの「Gemini」(AI)の連携が核心であり、車両個体に最適化された情報提供が可能になります。

- 競合(Tesla、VW)は異なるアプローチ(内製化、機能導入)を採用しており、車載AIの主導権争いが本格化しています。

- 今後の課題は、AIの利便性向上と、セキュリティ、プライバシー、そしてシステムの信頼性をいかに両立させるかという点にあります。

自動車メーカーがAI企業とどのように連携し、車両データを活用していくのか。その戦略の違いが、今後のモビリティ体験の質を左右する重要な要素となります。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。