ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

INSTANTROOMが、ITエンジニアのAI活用実態に関する2025年版の調査結果を公開しました。https://freelance-board.com/journals/detail/969

この調査から、極めて高い利用率が明らかになっています。96.0%のエンジニアがAIを使用し、その多くが業務に不可欠なツールとして定着させています。

しかし、その浸透の裏では「ツールの暴走」や「不正確なコードの提示」といった、実務上の深刻なトラブルも頻発している実態が浮かび上がりました。

本記事では、この調査結果を詳細に分析します。エンジニアがどのツールに、いくら課金し、どのような恩恵と課題に直面しているのか。その本質をロジカルに紐解きます。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- 他のITエンジニアの具体的なAI活用法や、利用ツールを知りたい方

- AI導入による生産性向上の実例と、潜在的なリスクを正確に把握したい方

- ChatGPTやGeminiへの課金が、費用対効果に見合うか判断基準が欲しい方

目次

調査概要:2025年エンジニアのAI活用実態

分析の前に、本データの信頼性を担保する調査概要を確認します。

- 調査主体: INSTANTROOM(フリーランスエンジニア向け案件検索サイト「フリーランスボード」運営)

- 調査対象: ITエンジニア 375人

- 調査期間: 2025年10月29日~10月31日

- 調査方法: オンラインアンケート

対象はITエンジニアに限定され、調査時期も直近です。非常に確度の高いデータと言えるでしょう。

シグナル1:利用率96%、78%が「毎日」使う日常ツールへ

最初のシグナルは、その驚くべき「利用頻度」です。

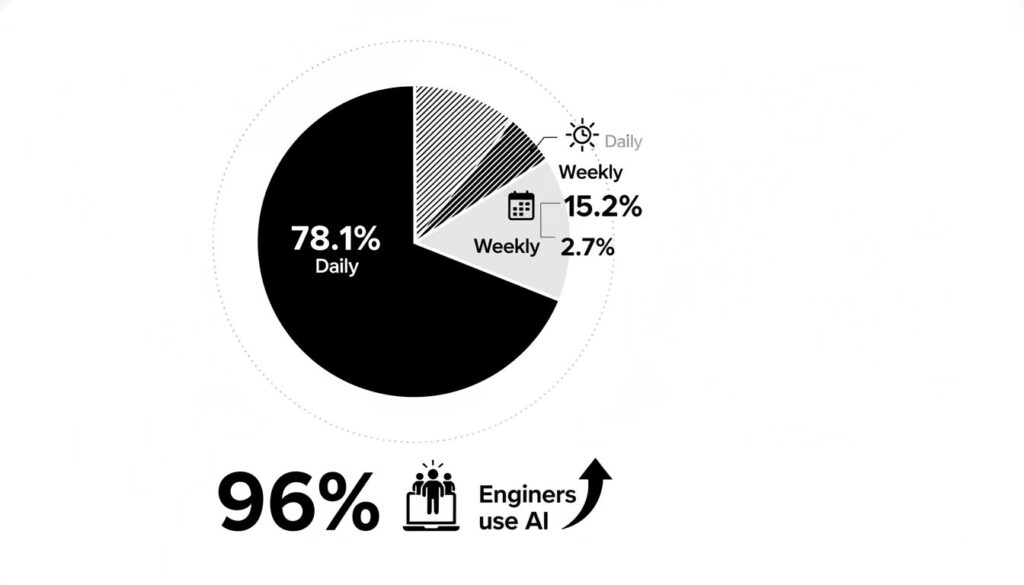

直近1カ月間の生成AIツールの利用頻度を尋ねたところ、「毎日」という回答が78.1%に達しました。

- 毎日: 78.1%

- 週に数回程度: 15.2%

- 月に数回程度: 2.7%

これらを合計すると、96.0%のエンジニアが、既に何らかの形で生成AIを活用している計算になります。

この結果を受け、INSTANTROOMは「一時的なトレンドではなく、業務効率化の必須ツールとして定着している」と述べています。

もはや「使うか、使わないか」を議論するフェーズは終わり、AIがエンジニアのワークフローに完全に組み込まれたことが示されました。

シグナル2:ツール利用の実際。「ChatGPT」一強と、続く「Gemini」「Copilot」

この高い利用率は、具体的にどのツールによって支えられているのでしょうか。

(AIを「使用していない」と答えた層を除く360人への質問、複数回答可)

- ChatGPT (OpenAI): 97.5% (351人)

- Gemini (Google): 62.5% (225人)

- Microsoft 365 Copilot (Microsoft): 42.5% (153人)

- Claude (Anthropic): 35.3% (127人)

- Perplexity (Perplexity AI): 17.2% (62人)

- Grok (X.AI): 12.2% (44人)

結果は「ChatGPT」の圧勝です。ほぼ全てのエンジニアが、主要ツールとして利用している実態が明確です。

注目すべきは2位以下です。「Gemini」が6割、「Microsoft 365 Copilot」が4割を超えています。これは、開発環境や業務プロセスとの連携を重視し、用途に応じたツールの使い分け(=マルチAI環境)が進んでいることを示唆しています。

シグナル3:エンジニアの課金実態。57.8%が「投資」を選択

これほど高頻度な業務利用が進むと、コストの問題が浮上します。今回の調査で最も興味深いのが、この「課金」に関するデータです。

生成AIツールに「課金している」と回答したエンジニアは、57.8%に上りました。

半数以上が、無料版では得られない価値(レスポンス速度、最新モデルへのアクセス、API利用枠など)を求め、コストを支払っています。

月額の課金額で最多だったのは「2000円~4000円」で28.9%でした。

次点は「8000円~15000円」(11.1%)、「4000円~8000円」(6.9%)と続きます。

最多層の「2000円~4000円」は、主要AIツール(ChatGPT Plusなど)の月額料金とほぼ一致します。

多くのエンジニアが「主要ツールを1つ、有料プランで契約する」スタイルが、現在のスタンダードである可能性が高いです。

【ロジの視点】

この57.8%という課金率は、単なる利用率とは質の異なるシグナルです。エンジニアは、AIの高性能化が自身の生産性に直接的な利益をもたらすと判断し、合理的な「投資」を行っていると分析します。

シグナル4:現場の声。AIによる「成功体験」と「深刻なトラブル」

この投資は、どのような成果と課題を生んでいるのでしょうか。調査では、エンジニアの自由記述による「現場の声」も集計されています。

メリット:「効率化」と「スキル拡張」

肯定的な意見(成功体験)は、AIが能力を拡張するツールとして機能していることを示します。

- 「未経験の技術領域をAIに解説させ、既存知識と組み合わせることで仕事が受注できた」

- 「情報収集と報告書作成において、品質とスピードが向上した」

AIの役割が、作業の時短を超え、個人の「スキルセット拡張」にまで及んでいることが分かります。

課題:「使いこなせず」発生する実務トラブル

一方で、非常に深刻なトラブル事例も多数報告されています。

- 「複数ツールを同時使用中、ツールが暴走する、ファイルを上書きし合う」

- 「複数のプログラミング言語が混在した、不正確なコードを提示された」

- 「特定の言語を指定したにもかかわらず、違う言語でコードを繰り返し提示された」

- 「(AIを)褒めると調子に乗りミスが増えるといった、予想外のトラブルが続出した」

AIの指示(プロンプト)に対する忠実性の欠如や、挙動の不安定さ(ハルシネーション)が、実務レベルで問題を引き起こしていることは明白です。

KEY SIGNAL:

生成AIの価値は、的確な「指示」と、出力に対する厳格な「検証能力」によって決まる。

分析:AI活用は「使う」から「使いこなす」フェーズへ

今回の調査結果を総合すると、ITエンジニアのAI活用は、新たな段階に入ったことが明確です。

「AIリテラシー」の格差は、もはや「AIを使えるか」ではありません。

不正確なコードを提示された際、それを即座に見抜き修正できるエンジニアと、それに気づかずデバッグに時間を溶かすエンジニア。この両者の生産性の差は、今後ますます拡大するでしょう。

「使いこなせずトラブルも」というレポートの指摘は、まさにこの「AIを扱う習熟度」の格差が、現場で顕在化し始めたことを示しています。

まとめ:AI活用の「必須化」と、エンジニアに求められる「検証能力」

INSTANTROOMの調査は、AI活用の現在地を正確に示しました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- ITエンジニアの96.0%がAIを活用し、78.1%が「毎日」使用する必須ツールとなっている。

- 「ChatGPT」(97.5%)が圧倒的だが、「Gemini」(62.5%)や「Copilot」(42.5%)も併用されている。

- 57.8%のエンジニアがAIに課金しており、月額「2000円~4000円」が最多の投資額である。

- 現場では「不正確なコード」や「ツールの暴走」といったトラブルも頻発しており、「使いこなす」スキルが新たな課題となっている。

AIはエンジニアの業務に不可欠な存在となりました。

だからこそ、AIの出力を鵜呑みにせず、その結果を「検証」し、「修正」する能力が、これからのエンジニアの核となるスキルです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。