ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

2025年10月21日(米国時間)、OpenAIは「ChatGPT Atlas」を発表しました。これは単なるAI機能付き新ブラウザのリリースではありません。Web利用の基本単位を、従来の「ページ閲覧」から「タスク実行」へと移行させることを目的とした、戦略的な製品です。本稿の結論を先に述べると、Atlasの本質は、ブラウザをインターフェースとして利用する「パーソナルAIエージェント」の実装にあります。

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AI技術が具体的なアプリケーションにどう落とし込まれ、ビジネスを変えるかに関心のある方

- ChatGPT Atlasの使い方を知りたい方

- 生産性向上のため、タスク自動化ツールの技術的背景と限界を正確に理解したい方

この記事では、ChatGPT Atlasの公開情報に基づき、その中核機能、市場における技術的な位置付け、そして今後のWeb利用に与える本質的な影響を、客観的データと論理に基づき分析します。

目次

ChatGPT Atlasの製品概要と技術的定義

ChatGPT Atlasは、ChatGPTとの対話機能をOSのアプリケーションレベルで統合したWebブラウザです。これまでWeb版やAPI経由で提供されてきたChatGPTの機能を、ブラウジングというユーザー行動の中心に据えることで、シームレスなAIアシスタント体験の提供を目指しています。

設計思想:情報検索からタスク実行への移行

従来のWebブラウザの利用モデルは、ユーザーがキーワードで能動的に「情報検索」を行い、結果の中から解釈・判断するというものでした。対してAtlasは、自然言語で「タスク」を指示すれば、AIが必要な情報の検索、解釈、そして一連の操作までを代行するモデルを志向しています。これは、ユーザーの役割を「操作者」から「監督者」へと変化させることを意味します。

提供範囲とプラットフォーム戦略

提供はMac版から開始され、無料ユーザーを含む広範な層が利用対象です。Windows、iOS、Androidへの展開も明言されており、マルチプラットフォームで一貫したユーザー体験を構築する戦略が明確です。これは、特定のOSに依存せず、OpenAIのエコシステムをあらゆるデバイスに浸透させる狙いがあると考えられます。

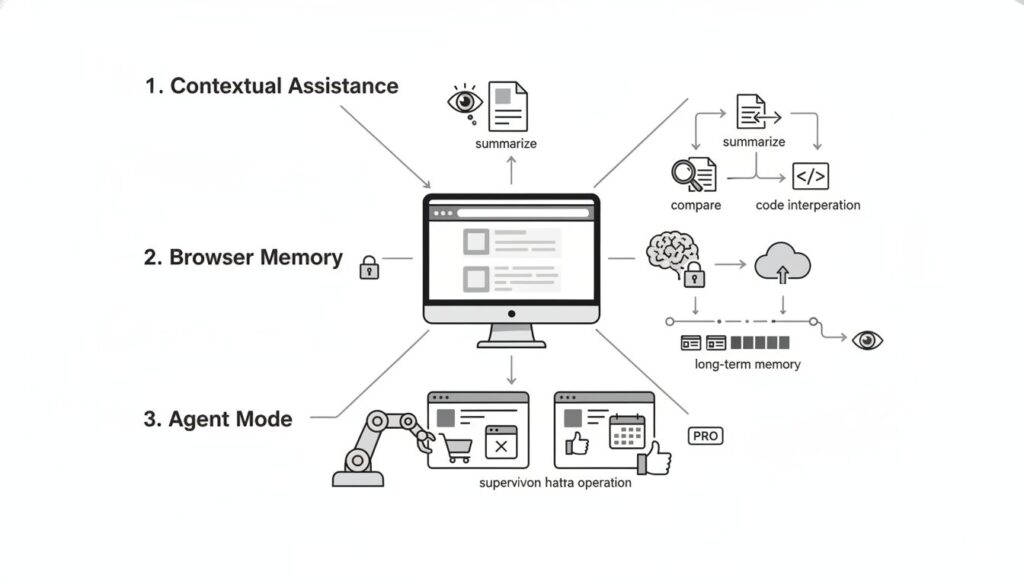

Atlasの中核をなす3つの機能的要素

ChatGPT Atlasの提供価値は、以下の3つの機能の有機的な連携によって成り立っています。

機能1:コンテキスト認識型アシスタンス(Contextual Assistance)

Atlasは、現在アクティブなタブに表示されているWebページのコンテンツ(テキスト、構造など)をリアルタイムで認識します。これにより、ユーザーは外部ツールへのコピー&ペースを行うことなく、表示中のページに関するタスクを直接指示できます。

具体例:

- 要約・分析: 表示中のニュース記事やレポートの要点を抽出させる。

- 比較: 複数の製品情報ページを閲覧後、「先ほど見ていた製品Aとこの製品Bの仕様を比較せよ」と指示する。

- コード解釈: GitHubなどのコードリポジトリ上で、特定のコードブロックの機能について説明を求める。

機能2:ブラウザメモリー(Browser Memories)

これは、ユーザーの許可に基づき、過去のブラウジングアクティビティ(訪問サイト、閲覧コンテンツ)の文脈をAIが記憶するオプトイン機能です。この機能により、複数のセッションをまたいだ、より複雑な文脈理解が可能になります。

具体例:

- 過去の情報の再参照: 「先週調べていた複数の賃貸物件の情報をリストアップし、家賃で並べ替えよ」といった指示を実行する。

- プロジェクトの継続: 長期的なリサーチプロジェクトにおいて、関連情報を断続的に収集・整理する。 この機能はChatGPTアカウントに紐付き、ユーザーはいつでも記憶内容の閲覧、編集、削除が可能です。プライバシーへの配慮として、閲覧履歴を削除すると関連するメモリーも削除される仕様となっています。

【ロジの視点】

Atlasの「ブラウザメモリー」は、単なる閲覧履歴の強化版ではありません。これは、ユーザーの行動データを構造化し、AIが利用可能な「長期記憶」へと変換する仕組みです。この長期記憶の質と量が、将来的なAIエージェントのパーソナライズ精度とタスク実行能力を決定づける重要な基盤となります。

機能3:エージェントモード(Agent Mode)

Atlasの最も先進的な機能であり、AIがユーザーに代わってWeb上で能動的な操作(クリック、フォーム入力、ページ遷移など)を自律的に実行します。

具体例:

- ECサイトでの購入: 「この商品をカートに入れ、デフォルトの配送先と決済情報で注文を確定せよ」と指示する。

- 予約: レストラン予約サイトで、指定した条件(日時、人数)に基づき予約プロセスを自動で完了させる。 この機能は現在、Plus、Pro、Businessユーザー向けにプレビュー版として提供されています。

KEY SIGNAL:

ChatGPT Atlasの技術的核心は、コンテキスト認識、長期記憶(ブラウザメモリー)、自律的操作(エージェントモード)を組み合わせることで、Webブラウザを単一目的のタスクを自動実行する「AIエージェント」へと変貌させた点にあります。

ChatGPT Atlasの基本的な使い方

Atlasを最大限に活用するための、セットアップから実践的な使い方までを解説します。

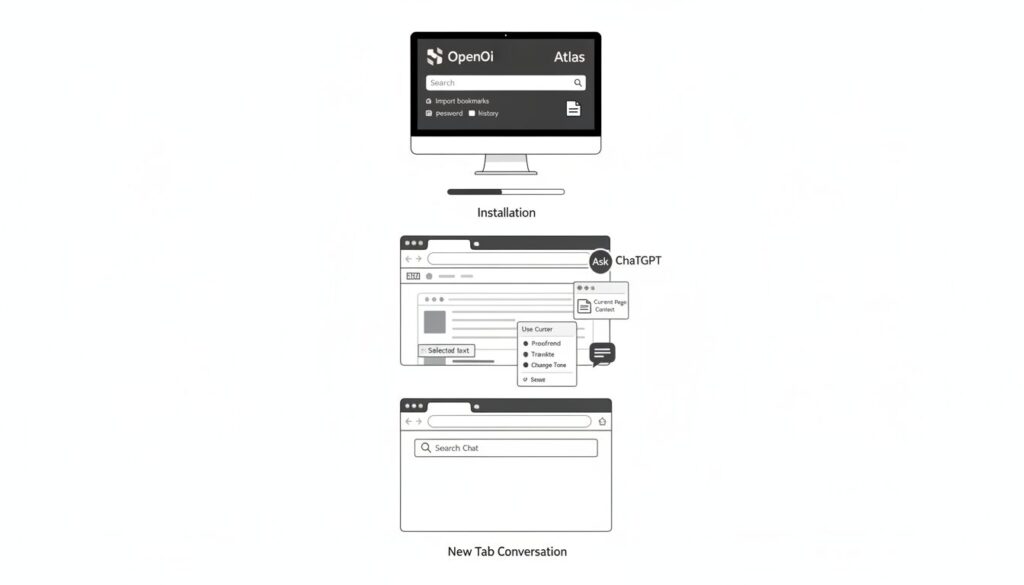

セットアップとデータ移行

- インストール: OpenAIの公式サイトからAtlasをダウンロードし、インストールします。(現在はMac版が先行リリース)

- ログイン: 起動後、お持ちのOpenAIアカウントでログインします。

- データインポート: 初回起動時に、既存のブラウザ(Chromeなど)からブックマーク、パスワード、閲覧履歴をインポートするオプションが表示されます。これにより、これまでの環境をスムーズに引き継ぐことが可能です。

日常的なブラウジングでの活用

- サイドバー (

Ask ChatGPT): ブラウザの右上にある専用ボタンをクリックすると、いつでもChatGPTを呼び出せます。サイドバーのAIは現在開いているページ内容を理解しているため、「この記事を3行で要約して」「このページで紹介されている製品の長所と短所は?」といった質問がコンテキストに応じて可能です。 - カーソルチャット (

Use cursor): ページ上のテキストを選択すると表示されるメニューからChatGPTを呼び出し、文章の校正、トーンの変更、翻訳などをその場で直接行えます。メール作成やドキュメント編集時に特に有効です。 - 新しいタブでの対話: 新しいタブページは、検索窓であり対話インターフェースです。質問を投げかけるだけで、AIがWebを検索・要約して回答を生成します。

タスク自動化の実践(エージェントモード)

エージェントモード(Plus, Pro, Businessユーザー向け)では、より複雑なタスクをAIに委任できます。例えば、「来週末、大人2名で京都に行く新幹線のチケットを予約して」のように指示すると、AIエージェントが予約サイトを開き、フォームに情報を入力し、予約プロセスをユーザーに確認しながら進めます。ユーザーは操作者ではなく、あくまで監督者としてAIの作業を確認・承認するだけでタスクが完了します。

安全性・プライバシーに関する実装

AIエージェントの自律的な操作は潜在的なリスクを伴うため、OpenAIは複数の安全対策を実装しています。

- サンドボックス環境: ブラウザ内でのローカルコード実行、ファイルダウンロード、拡張機能のインストールを禁止。

- アクセス制限: PC上の他のアプリケーションやファイルシステムへのアクセス権を持たない。

- センシティブサイトでの制御: 金金融機関など特定のサイトでは、エージェントが一時停止し、ユーザーの監視下でのみ動作する。 プライバシーに関しては、ブラウザメモリー機能がデフォルトでオフであり、ユーザーによる明示的な許可が必要なオプトイン方式を採用しています。

まとめ:AIエージェント実用化への重要な一歩

この記事の要点を再確認します。

- ChatGPT Atlasは、AIを中核に設計されたWebブラウザであり、Web利用を「情報検索」から「タスク実行」へと移行させることを目指しています。

- 「コンテキスト認識」「ブラウザメモリー」「エージェントモード」の3機能が連携し、ブラウザをAIエージェントとして機能させます。

- サイドバーやカーソルチャットで日常業務を効率化し、エージェントモードで予約や購入などの複数ステップのタスクを自動化できます。

- 自律的操作のリスクに対し、サンドボックス化やアクセス制限、ユーザーが管理できるプライバシー設定といった具体的な安全対策が講じられています。

ChatGPT Atlasの登場は、汎用AIエージェントが我々のデジタルライフに本格的に組み込まれる上での、重要なマイルストーンです。現時点ではその能力に制約があるものの、この製品が収集するであろう膨大なインタラクションデータは、将来さらに高性能なエージェントを開発するための貴重な資産となるでしょう。今後の進化を注視すべき、極めて重要な製品です。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。