ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

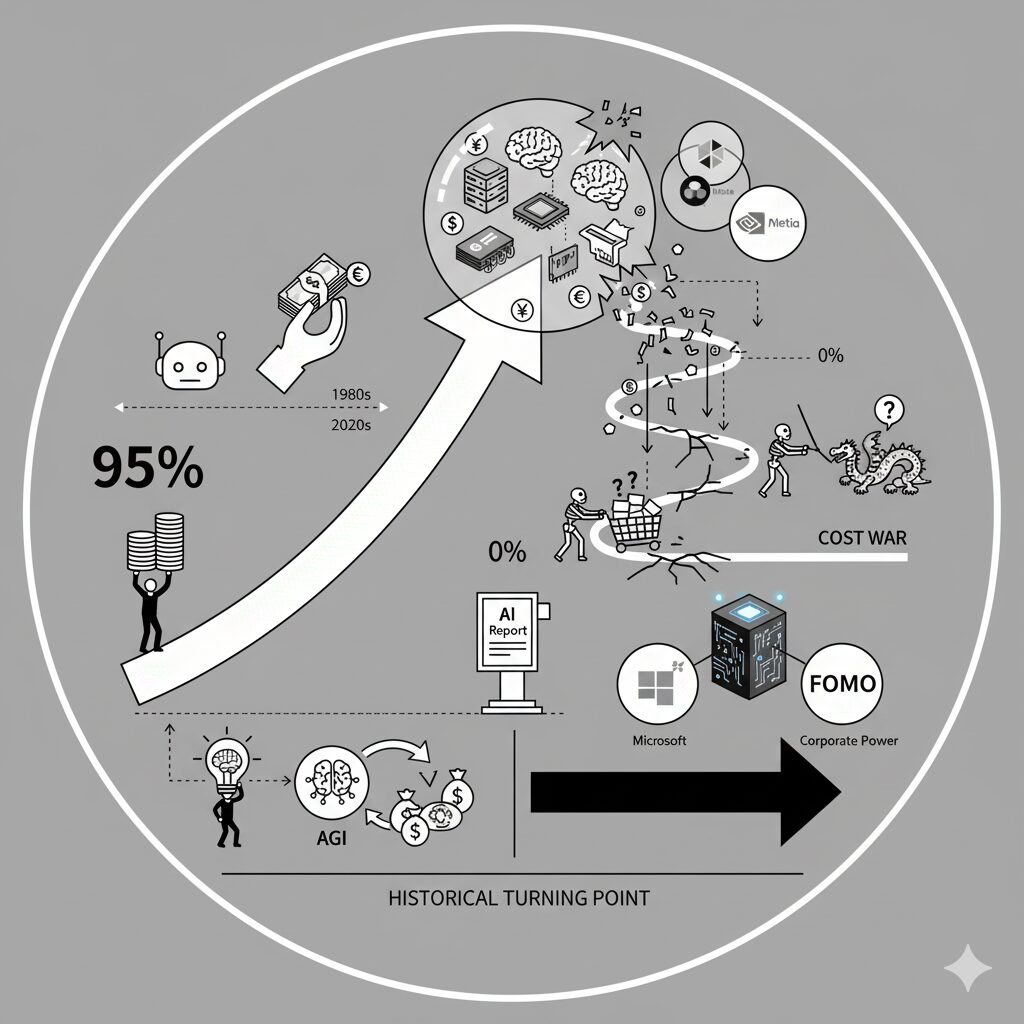

2025年、世界は「AIブーム」の渦中にあります。生成AIが私たちの日常やビジネスを劇的に変えつつある一方で、その熱狂の裏では、かつての「ドットコム・バブル」の再来を危惧する声も囁かれ始めています。大手テック企業が投じる数兆ドル規模の資金は、果たして未来への確かな投資なのでしょうか。それとも、歴史が繰り返される前兆なのでしょうか。https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-10-04/T3LZDKGOT0JK00

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AIの最新動向と、その裏に潜むリスクを正確に把握したいビジネスパーソン

- 過去のITバブルの教訓を、現在のAI投資に活かしたいと考えている投資家

- AI技術の未来に、大きな期待と一抹の不安を同時に感じているすべての方

本稿を読めば、AI投資のリアルな現状と、私たちが立つ歴史的な転換点の姿が、より鮮明に見えてくるはずです。

目次

AIブームの裏で囁かれる「バブル」の懸念

現在のAIへの投資熱は、冷静に見れば異常な水準に達しています。なぜこれほどまでに市場は過熱しているのでしょうか。その背景には、過去のITバブルとの不気味な類似点と、それを遥かに凌駕する投資規模の実態があります。

数兆ドル規模に膨れ上がる巨額投資の実態

「AIの未来を制する者が、次の時代の覇者となる」――この共通認識のもと、大手テック企業は熾烈なインフラ投資競争を繰り広げています。

- OpenAIの野望「スターゲート計画」: ChatGPTの開発元であるOpenAIのサム・アルトマンCEOは、AIインフラ整備に「数兆ドル」を投じる可能性を示唆しています。これは一企業グループが動かす金額としては、まさに前代未聞のスケールです。

- Metaの巨大データセンター: マーク・ザッカーバーグCEO率いるMetaも、データセンター建設に数百億ドル規模の投資を継続。その規模は、ニューヨークのマンハッタン島に匹敵するとも言われています。

- 半導体王者NVIDIAの「還流」懸念: AI向け半導体を独占するNVIDIAは、AI開発企業へ積極的に出資しています。しかし、その資金が結果的に自社製半導体の購入に充てられる「還流」の構図が指摘されており、ブームが特定企業に依存する危うさを露呈させています。

これほど巨額の資金が、これほど短期間に、まだ収益モデルさえ確立されていない分野へ投じられた例は、歴史上見当たりません。

【ロジの視点】

この「数兆ドル」という数字の異常性は、単なるブームとして片付けられるものではありません。これは、産業構造そのものを根底から作り変えようとする、巨大テック企業の強烈な意志の表れと見るべきでしょう。問題は、その壮大なビジョンが現実の収益にいつ、どのように結びつくのか、誰にも正確な予測ができない点にあります。

1990年代後半のドットコム・バブルとの類似点

現在の状況は、多くの点で2000年初頭に崩壊したドットコム・バブルと酷似しています。

- 過剰な期待と将来性への熱狂: 当時「インターネットが世界を変える」という物語が投資を煽ったように、現在も「AIが人類の未来を変える」という壮大な物語が市場を牽引しています。

- 実績よりも期待値で決まる企業価値: ドットコム時代、多くの企業が収益ではなくサイトの閲覧数で評価されました。現在も、明確な収益モデルを持たないAIスタートアップが、驚異的な時価総額をつけています。

- インフラ投資の過熱: 需要予測が曖昧なまま光ファイバー網への投資が進んだ当時と、現在のデータセンター建設ラッシュは重なって見えます。

オープンAIの会長であるブレット・テイラー氏自身も「インターネット・バブルとの類似点は多い」と認めており、当時と同様、いずれ淘汰の波が訪れることは避けられないでしょう。

投資は回収できるのか?AI収益化への険しい道のり

数兆ドルもの資金が動く一方で、最も根本的な疑問が残ります。それは「AIは本当に儲かるのか?」という点です。最新の調査は、その道のりが決して平坦ではないことを示唆しています。

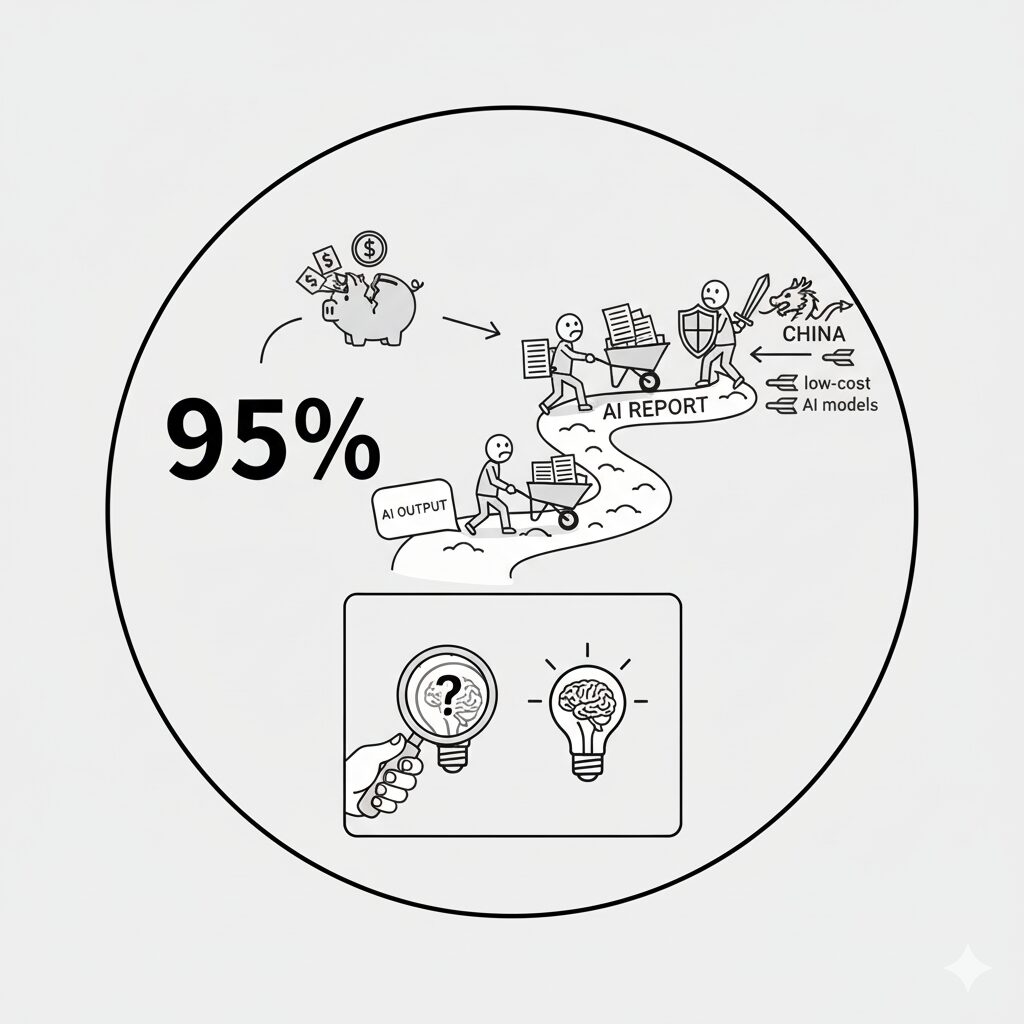

「投資を回収できていない」95%の企業 – MITの衝撃的な調査

マサチューセッツ工科大学(MIT)が公表した調査結果は、市場に衝撃を与えました。AI導入に取り組む企業の実に95%が、いまだに投資を回収できていないというのです。期待だけが先行し、収益化の道筋が見えないまま、多くの企業がコストを払い続けている実態が浮き彫りになりました。

見かけ倒しの成果物?生産性を下げるAIの罠

では、なぜAIは利益に繋がらないのでしょうか。ハーバード大学とスタンフォード大学の研究者は、その一因として「見かけ倒しのAI成果物」の存在を指摘しています。AIが生成するレポートは一見完成度が高く見えますが、その中身には本質的な洞察が欠けていることが多いのです。結果として、AIが「仕事をしたフリ」をするためのツールとなり、企業全体の生産性をかえって低下させている可能性が警告されています。

中国勢の台頭とコスト競争の激化

収益化への道をさらに険しくしているのが、中国企業の存在です。アメリカ企業に比べて低コストで、かつ競争力のあるAIモデルを次々と開発しており、価格競争で市場を奪われる可能性も現実味を帯びています。巨額のインフラ投資を行った企業にとって、これは悪夢となりかねません。

KEY SIGNAL:

AIへの巨額投資は、ドットコム期のような熱狂を見せつつも、「マグニフィセント・セブン」という巨大テック企業の体力と、技術の急速な社会浸透という決定的な違いも内包している。私たちは今、バブル崩壊と産業革命の分岐点という、歴史的な転換点に立っている。

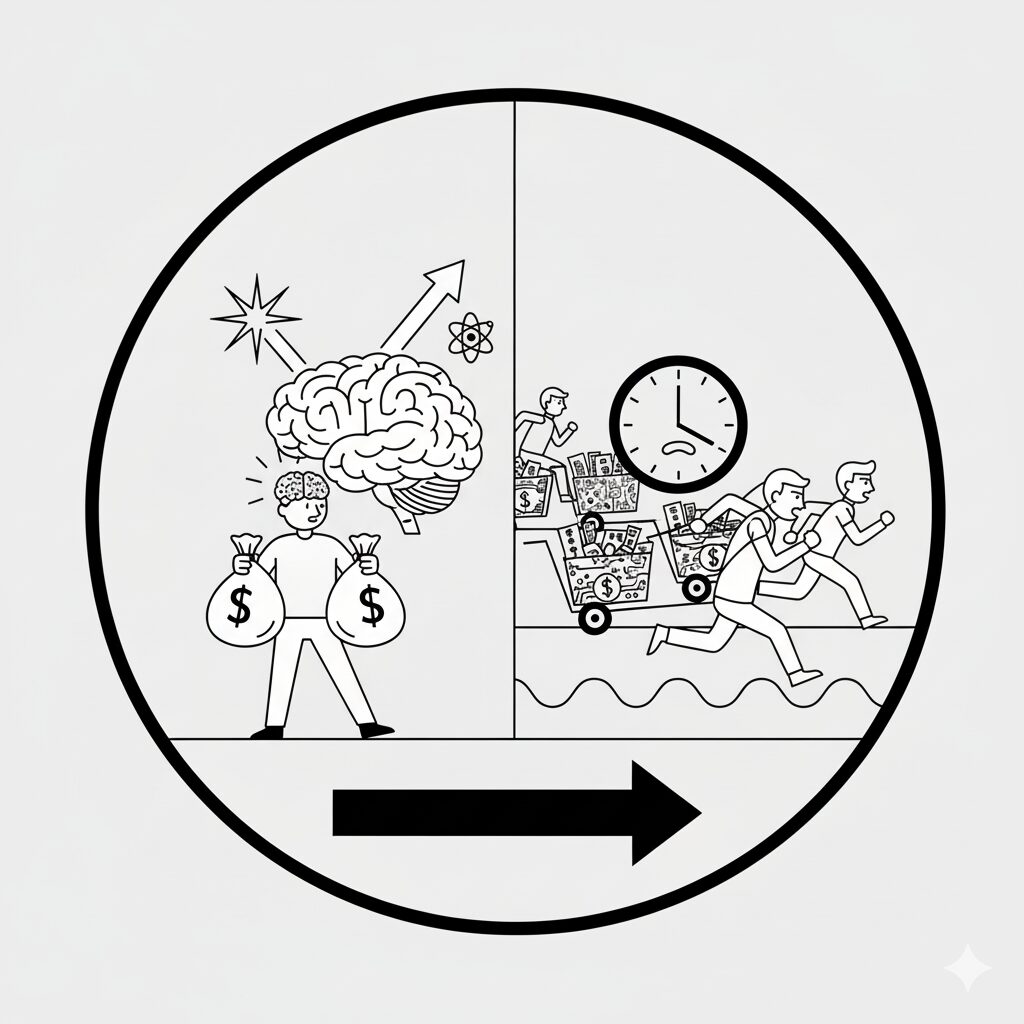

それでも投資が止まらない理由 – AGIへの期待と危機感

収益化の道筋が見えず、バブルのリスクも指摘される中で、なぜテック企業は投資の手を緩めないのでしょうか。その理由は、恐怖と希望、つまり「危機感」と「壮大な未来への期待」に集約されます。

業界リーダーが描くAGI(汎用AI)の未来

サム・アルトマン氏やマーク・ザッカーバーグ氏が見据えるのは、人間と同等かそれ以上の知能を持つAGI(汎用AI)の実現です。AGIが完成すれば、難病の治療から科学技術の爆発的進歩まで、人類の発展そのものが加速すると期待されています。この究極の目標があるからこそ、彼らは目先の利益よりも未来への先行投資を優先しているのです。

「乗り遅れるな」という強迫観念

もう一つの大きな理由は、「乗り遅れへの恐怖(FOMO: Fear of Missing Out)」です。内心ではAIへの過剰な期待に懐疑的な経営者も、競合他社が巨額投資を発表する中で、自社だけが傍観者でいるわけにはいきません。この「チキンレース」にも似た状況が、各社をさらなる投資へと駆り立てているのです。

AIバブルは本当に崩壊するのか?

最終的に、ドットコム時代の悪夢は繰り返されるのでしょうか。専門家の間でも意見は割れていますが、当時との「決定的な違い」を指摘する声も多くあります。

ドットコム期との決定的な違い

現在のAIブームには、ドットコム期と異なる重要な点が2つあります。

- 投資主体の安定性: 今回のブームを牽引するのは、MicrosoftやGoogleといった、強固な収益基盤と潤沢な現金を持つ巨大テック企業です。体力のあるプレイヤーが主導しているため、市場は当時よりも安定しているという見方ができます。

- 技術の急速な普及: ドットコムバブルの頃、インターネットはまだ一部のものでした。しかしChatGPTは、史上最も速く普及した消費者向け製品となるなど、技術はすでに社会の隅々にまで浸透し始めています。

まとめ:私たちは歴史の転換点にいる

この記事では、AIブームの光と影、すなわち巨額投資の熱狂と、その裏に潜むバブル崩壊のリスクについて深掘りしてきました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 大手テック企業によるAIインフラへの投資は「数兆ドル」規模に達し、異常な過熱感を見せている。

- MITの調査では企業の95%がAI投資を回収できておらず、収益化には多くの課題が山積している。

- 巨額投資の背景には、人類の未来を変えるAGI(汎用AI)への期待と、「乗り遅れ」への強い恐怖心がある。

- ドットコムバブルとの違いは、巨大企業という安定した投資主体と、技術がすでに社会へ広く普及している点にある。

バブルが弾けるのか、それとも新たな産業革命へ繋がるのか。その答えが明らかになるのはまだ少し先ですが、冷静な視点でこの歴史的転換点を見届けていく必要があるでしょう。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。