ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

「生成AIを導入すれば、業務は劇的に効率化する」――その期待とは裏腹に、多くの現場でAIが「高価なおしゃべりボット」と化している現実があります。導入したAIが期待した成果を出せないのは、モデルの性能が低いからではありません。問題の本質は、AIとの「付き合い方」、特にその周辺環境の設計にあるのです。https://forbesjapan.com/articles/detail/82550

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- 生成AIを導入したものの、期待したほどの成果が出ていないと感じるビジネスリーダーの方

- AIの回答精度に不満があり、現場での手戻りに悩んでいるプロジェクトマネージャーの方

- プロンプトエンジニアリングの次のステップを探している、先進的な技術担当者の方

この記事を読み終える頃には、あなたの会社のAIがなぜ「使えない」のか、そしてどうすれば「なくてはならない存在」になるのか、その道筋がはっきりと見えているはずです。

目次

プロンプトエンジニアリングの限界 – なぜ「魔法の呪文」だけではダメなのか?

ChatGPT登場とプロンプトエンジニアリングの熱狂

ChatGPTが世の中に登場したとき、私たちはその圧倒的な言語能力に驚かされました。そして同時に、「いかにしてAIから優れた回答を引き出すか」というテクニック、すなわちプロンプトエンジニアリングが大きな注目を集めました。

「〇〇という役割になりきって」「以下の制約条件を守って」といった指示を出すことで、AIの回答精度が劇的に向上することから、プロンプトは「AIを操るための魔法の呪文」ともてはやされ、多くの企業がその習得に時間と労力を費やしてきました。

この動きは、人間とAIの対話における重要な一歩であったことは間違いありません。しかし、ビジネスの現場という複雑な環境では、この「魔法の呪文」だけではすぐに限界が見えてきます。

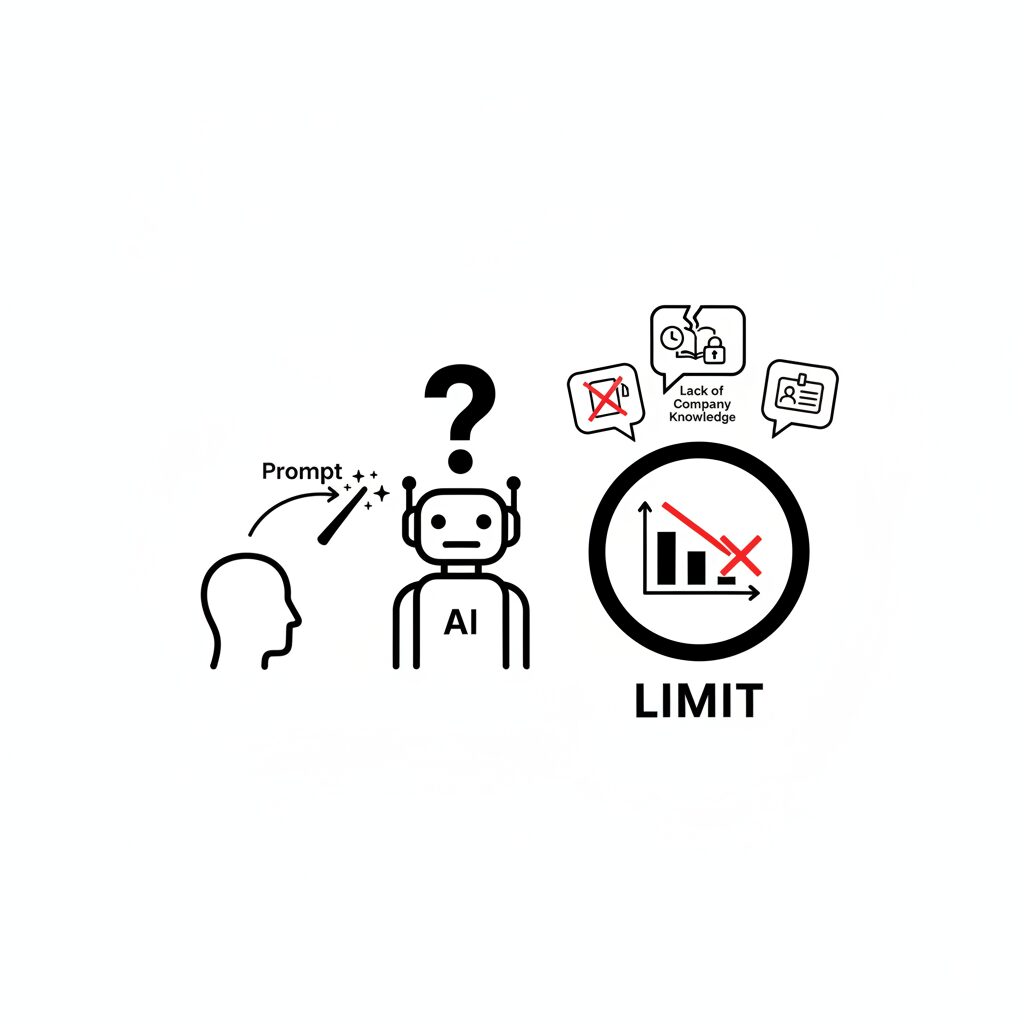

ビジネス現場で直面する「3つの壁」

プロンプトエンジニアリングは、いわばAIを「その場限り」で賢くさせる技術です。しかし、実際の業務では継続性や背景知識が求められるため、以下のような壁にぶつかります。

- 記憶喪失の壁(セッションの壁) プロンプトによる指示は、基本的にその一回の対話(セッション)で完結します。対話がリセットされれば、AIは先ほどのやり取りをすべて忘れてしまいます。「さっき伝えた顧客情報、覚えてる?」と聞いても、「申し訳ありません、存じ上げません」と返ってくるのです。これでは、継続的な業務サポートは期待できません。

- 「会社の常識」を知らない壁(知識の壁) AIはインターネット上の膨大な情報で学習していますが、あなたの会社の独自のルール、過去のプロジェクトの経緯、業界特有の専門用語や隠語までは知りません。「A社の案件、いつものフォーマットで要約しといて」と頼んでも、AIにとっては「いつものフォーマット」が何なのか知る由もないのです。

- 「誰が使っているか」を理解しない壁(役割の壁) プロンプトで役割を指定しない限り、AIは対話相手が新入社員なのか、部長なのか、あるいは経理担当者なのかを区別しません。そのため、誰に対しても同じレベル感、同じ権限で情報を提供しようとします。これは、セキュリティやコンプライアンスの観点から非常に大きなリスクとなり得ます。

【ロジの視点】

プロンプトはあくまで「その場限りの指示」に過ぎません。これではAIが組織の記憶や文脈を学習できず、単発のタスクしかこなせないのは当然の結果と言えるでしょう。AIを外部の便利屋ではなく、内部の専門家として機能させるには、その「環境」自体を設計する必要があります。

これらの壁が、AIを「ちょっと物知りな外部のインターン」程度の存在に留めてしまうのです。では、どうすればAIを「経験豊富で頼れる社内のエース」へと成長させることができるのでしょうか。その答えが、コンテキストエンジニアリングにあります。

AIを「賢い新人」から「頼れる相棒」へ変えるコンテキストエンジニアリングとは?

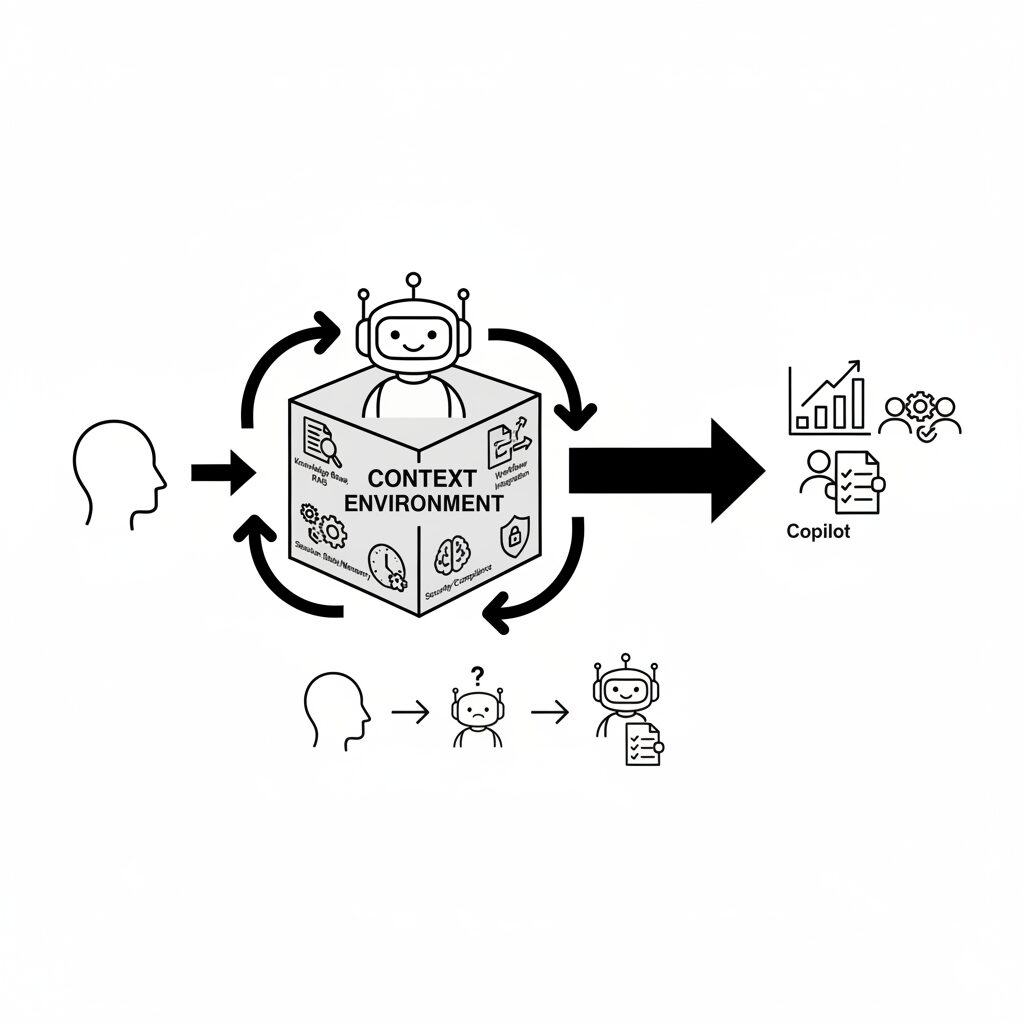

プロンプトエンジニアリングが「AIへの入力(指示)」に焦点を当てるのに対し、コンテキストエンジニアリングは「AIが置かれている環境(文脈)」そのものを設計するアプローチです。

簡単に言えば、AIにあなたの会社の「常識」や「ルール」、そして「あなたの役割」を教え込み、仕事に必要な情報(社内文書や過去のデータ)をすぐに見つけられるように周辺環境を整えてあげることです。

この「環境設定」こそが、AIを汎用的なチャットボットから、あなたのビジネスに特化した有能なコパイロットへと変貌させるのです。

コンテキストエンジニアリングを構成する5つの要素

コンテキストエンジニアリングは、主に以下の5つの要素を意図的に設計・統合することで実現されます。

- 役割と目標の整合性(Role & Goal Alignment) AIに「あなたは、保険金の請求審査をサポートするアシスタントです」や「あなたは、若手社員向けの財務分析ジュニアアナリストです」といった明確な役割(ペルソナ)を与えます。これにより、AIの応答スタイル、専門性のレベル、思考のフレームワークが固定され、出力の一貫性と信頼性が格段に向上します。

- 検索フレームワーク(Retrieval Frameworks) これがコンテキストエンジニアリングの核となる技術の一つです。RAG(Retrieval-Augmented Generation / 検索拡張生成)などの仕組みを用いて、AIを社内のナレッジベース、過去の契約書、顧客データベース、議事録といった内部データソースに接続します。ユーザーからの質問に対し、AIはまず社内情報を検索し、その正確な情報に基づいて回答を生成するようになります。これにより、「AIがもっともらしい嘘をつく(ハルシネーション)」という最大のリスクを大幅に抑制できます。

- セッション状態とメモリ(Session State & Memory) 過去の対話履歴やユーザーの行動履歴をAIが記憶し、参照できるようにします。これにより、「先ほどのA社の件ですが…」といった文脈を理解した、人間同士のような自然で連続性のある対話が可能になります。何度も同じ説明をする手間が省け、業務効率が飛躍的に向上します。

- セキュリティとコンプライアンスの制約(Security & Compliance Constraints) 「この文書は役員以外閲覧禁止」「個人情報は絶対に外部に出力しない」といった、企業のセキュリティポリシーや業界の規制をAIに組み込みます。ユーザーの役職や権限に応じて、アクセスできる情報や実行できる機能を制限することで、安全なAI活用を実現します。

- ワークフロー統合(Workflow Integration) AIを単独のチャット画面に閉じ込めるのではなく、稟議システム、顧客管理(CRM)ツール、経費精算システムといった既存の業務プロセスに直接組み込みます。例えば、「A社との打ち合わせ内容を要約して、CRMに活動履歴として登録し、関係者全員に議事録メールを送って」といった一連の作業を、AIがワンストップで実行できるようになります。

これらの要素が組み合わさることで、プロンプトという「点」の指示が、コンテキストという「面」のサポートへと昇華されるのです。

コンテキストがもたらす具体的なビジネス価値 – 保険会社の事例

コンテキストエンジニアリングがもたらす価値を、グローバルな保険会社が生成AIでクレームアシスタントを開発するケースで考えてみましょう。

もし、プロンプトエンジニアリングだけで設計した場合…

担当者が「顧客ID:12345の契約内容に基づいて、今回の事故が保険適用対象か教えて」とプロンプトを入力します。AIは一般的な保険知識に基づいて回答しようとしますが、その顧客固有の特約や過去の請求履歴を知らないため、「一般的には対象となる可能性がありますが、詳細は契約書をご確認ください」といった曖昧な回答しかできません。結局、担当者は自分で契約書や過去の履歴を調べる必要があり、ほとんど効率化されません。

もし、コンテキストエンジニアリングを導入した場合…

- (役割) AIには「経験豊富なクレーム審査担当者」という役割が与えられています。

- (検索) 担当者が「顧客ID:12345の事故について」と入力すると、AIは即座に顧客データベースと契約書保管システムを検索し、該当顧客の契約内容、特約、過去のクレーム履歴をすべて把握します。

- (メモリ) 担当者が続けて「前回の事故との関連性は?」と聞いても、AIはセッションを記憶しているため、文脈を理解して的確に回答します。

- (セキュリティ) AIは担当者の権限を認識し、支払限度額のような機密情報へのアクセスを適切に制御します。

- (ワークフロー) 最終的に保険適用が決定されると、AIは自動で査定報告書のドラフトを作成し、経理システムに支払データを連携します。

このように、適切なコンテキストが与えられたAIは、単なる質問応答システムではなく、意思決定を加速し、リスクを軽減し、業務プロセス全体を効率化する、まさに「コパイロット」として機能するのです。その違いは、モデルの性能ではなく、コンテキストの設計にあります。

これからのAI導入で考えるべきこと – 「コンテキストエンジニア」という新たな専門家

生成AIの活用が「クールなデモ」の段階を終え、ビジネスの根幹を支える「重要なインフラ」へと移行する今、経営者やプロジェクトリーダーは視点を変える必要があります。

問うべきは「どのLLMが最も優れているか?」だけではありません。

- 私たちのビジネスにおいて、AIが必要とするコンテキストは何か?

- AIに接続すべき社内データは何か?どうやってそれを整備するのか?

- AIにどのような役割と権限を与えるべきか?

- 誰がこのAIの『環境設計』に責任を持つのか?

こうした問いに答える中で、「コンテキストエンジニア」という新しい専門家の役割が浮かび上がってきます。彼らは、AIの技術的な知識と、特定の業界や業務ドメインの知識を併せ持ち、両者の橋渡しをすることで、AIがビジネスの現場で真に価値を発揮するための「環境」を設計・構築するプロフェッショナルです。

KEY SIGNAL:

基盤となるLLMの性能がやがてコモディティ化していく未来において、企業の競争優位性は「いかに自社に最適化されたコンテキストを設計し、AIを賢く育て上げられるか」にかかっている。

まとめ:AIを「おしゃべりボット」から真の「コパイロット」へ

本記事では、AI活用が失敗する根本原因と、それを乗り越えるための「コンテキストエンジニアリング」というアプローチについて解説しました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- プロンプトエンジニアリングは一時的な指示に過ぎず、継続的な業務には限界がある。

- コンテキストエンジニアリングは、AIに役割や知識を与え、ビジネスに特化した「環境」を設計するアプローチである。

- RAG(検索拡張生成)で社内データと接続し、AIの回答精度と信頼性を高めることが成功の鍵となる。

- これからのAI活用は、自社に最適なコンテキストを設計できる「コンテキストエンジニア」のような視点が不可欠となる。

もし、あなたの会社のAIが期待した成果を出せていないのであれば、それはAIの能力不足ではなく、AIが働くための「環境」が整っていないだけなのかもしれません。その小さな一歩が、AIをただの「おしゃべりボット」から、ビジネスを共に推進するかけがえのない「コパイロット」へと育てるための、最も重要なステップとなるはずです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。