ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

転職サイトpaizaによる2025年の調査が、ITエンジニアリングの現場で静かに進行する重大な「二極化」を明らかにしました。

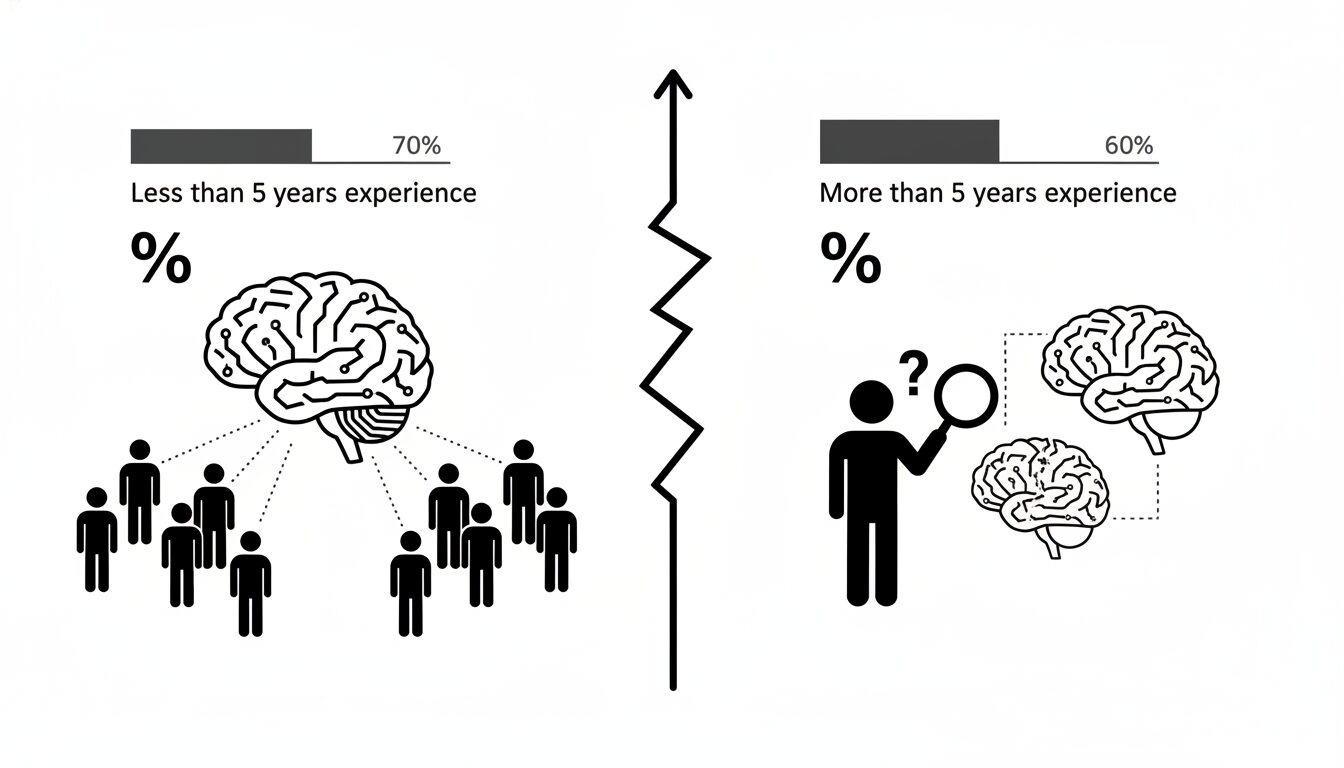

実務経験5年未満のエンジニアの**71.6%が、生成AIなしの開発に「戻れない」と回答。

対照的に、実務経験5年以上のエンジニアでは、その割合は59.4%**に留まります。

この12.2ポイントの差は、技術への適応度の違いとして片付けられるものではありません。これは、エンジニアのスキルセット、キャリアパス、そして組織の生産性そのものが、AIへの「依存度」によって二分され始めているという、極めて重要なシグナルです。

本記事では、この「依存の格差」が何を意味し、どのようなリスクを内包し、そして我々は何をすべきかを、データに基づきロジカルに解き明かします。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- AIを業務で活用し、その効率性に手応えを感じている若手エンジニアの方

- チームの生産性向上と、ジュニア層のスキル育成のバランスに悩むマネージャーの方

- AI時代における「エンジニアの本質的な価値」とは何かを模索するすべての方

この分析が、未来のキャリアを設計するための一助となれば幸いです。

目次

「依存の格差」:経験が浅いほどAIを手放せないという現実

今回のpaizaの調査データは、極めて明確な構造を示しています。

それは、「経験」と「AIへの依存度」が逆相関しているという事実です。

この傾向は日本特有のものではありません。2025年のStack Overflow (SO) 開発者サーベイ(回答者49,000人以上)も、この構造をグローバルな視点で裏付けています。

- 使用頻度の差:「早期キャリア」(1〜5年)の開発者の55.5%がAIツールを「毎日使用」しています。対して、「経験豊富な開発者」(10年以上)では47.3%に留まります。

- 信頼の格差:より本質的なのが「信頼」の差です。「AIの正確性を『強く不信』する」率は、シニア層(10年以上)が20.7%と最も高い。一方、早期キャリア層(1〜5年)は17.5%と最も低かったのです。

これは、シニア層が技術革新に抵抗しているわけではありません。彼らはコードレビュー、システムアーキテクチャ、セキュリティ、そして長期的な保守に対し、最終的な責任を負っています。彼らの「不信」は、経験に基づいた合理的なリスク評価の結果です。

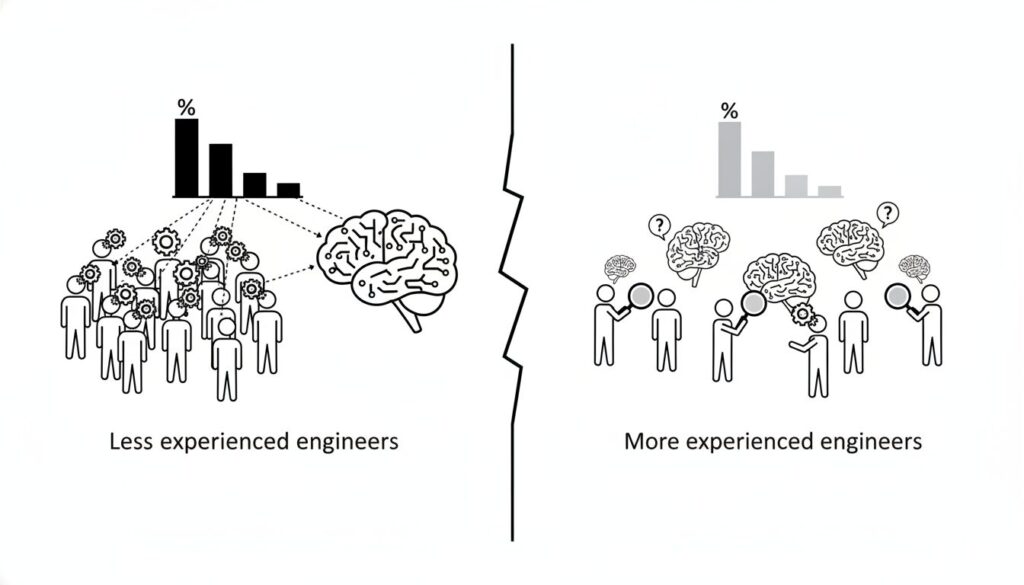

ここに、AI導入における最大のシステミック・リスクが潜んでいます。

AIが生成したコードの脆弱性やバグを特定する能力が相対的に低いジュニア層が、AIを最も「信頼」し、日常的に「依存」している。この「ねじれ」た構造こそ、我々が直視すべき最初のシグナルです。

この「依存の格差」は、個人のスキルセットの問題に留まりません。それは組織全体の「生産性」という、より実利的な課題へと直結します。

生産性のパラドックス:なぜ「週8時間」の節約が成果に繋がらないのか

AI導入の最大の目的は「生産性の向上」です。

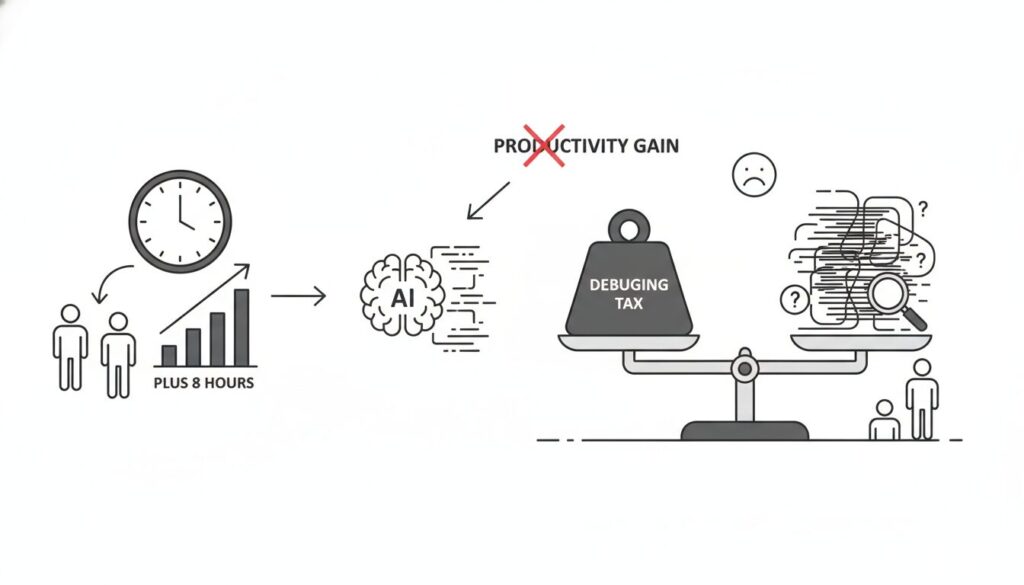

実際、paizaによる別の調査レポートでは、エンジニアの50.7%がコーディング時間の短縮を実感し、その時間は平均で週あたり約8時間(約0.2人月)に達すると報告されています。

paiza調査の「利用シーン」を見ても、「実装フェーズ」(59.7%)、「調査」(59.1%)が上位を占めており、AIが「アシスタント」として現場の効率化に貢献していることは疑いようがありません。

しかし、ここでパラドックスが生じます。

SOサーベイによれば、開発者の46%がAIの出力の正確性を「信頼していない」と回答(2024年の31%から大幅増)。さらに45%が、「AIが生成したコードのデバッグは時間がかかる」ことを主要な不満点として挙げています。

「デバッグ税」の発生とコストシフト

この現象は「生産性のパラドックス」と呼ばれます。

コード生成(主にジュニアレベルのタスク)によって節約された「週8時間」。

その時間が、コード検証とデバッグ(主にシニアレベルのタスク)という、目に見えにくい「デバッグ税」によって侵食されているのです。

Deloitteの調査も、「不正確な生成AIの結果は、経験の浅い開発者にとっては特に特定が困難である」と指摘しています。

組織全体の真の生産性向上は、単純な足し算では計算できません。コストはジュニアレベルのタスクから、ボトルネックとなるシニアレベルの「検証」タスクへとシフトしているに過ぎないのです。

しかし、この短期的な生産性の問題より、さらに深刻なリスクが潜んでいます。それが「依存」がもたらす長期的なスキルの陳腐化です。

中核的リスク:「認知的萎縮」という静かなる危機

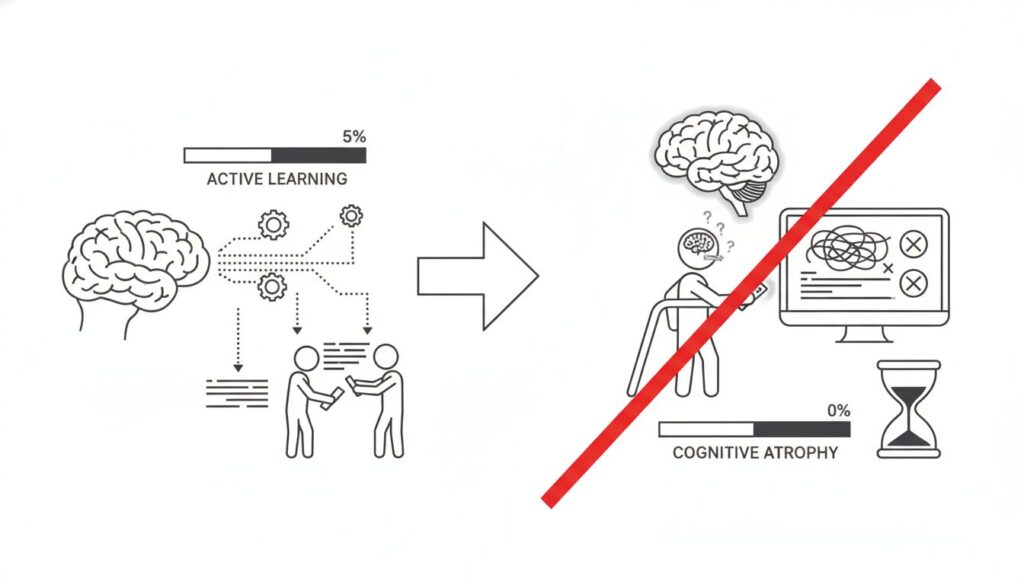

paizaの調査で「戻れない」と回答した71.6%のジュニアエンジニア。彼らは、AIの強力な支援によって、キャリアの初期段階で「苦闘」する経験をスキップしている可能性があります。

エンジニアリングの学習とは、問題に直面し、その解決策がなぜ機能するのかを根本から理解するプロセスにあります。AIは、この最も重要な学習プロセスそのものを「最適化」によって消し去る危険性をはらんでいます。

IBMが警告する「認知的萎縮」

IBMによる冷静な分析は、このリスクを「認知的萎縮 (cognitive atrophy)」という言葉で警告しています。

AIを「内省や検証なしに松葉杖として」使用し続けると、「アルゴリズム的に考える能力を弱め」、開発者が「デバッグに不慣れになる」可能性がある、という指摘です。

「ジュニア開発者の絶滅」という分析が示すように、開発者は「どのようにコードが機能するか」ではなく、「どのようにAIに指示(プロンプト)を出すか」の専門家になるかもしれません。

【ロジの視点】

AIは強力な「思考の松葉杖」になり得ます。博士課程で学んだ最も重要なスキルは、情報を鵜呑みにせず、その妥当性を検証する「批判的吟味」の姿勢でした。今ほど、そのスキルの重要性を痛感することはありません。私たちはツールを使っているのか、それとも使われているのか、常に自問すべきです。

10年後の「考古学的プログラミング」

このシナリオが導く未来は深刻です。

もし、基礎的なスキルを習得しない世代が10年後にシニアエンジニアになったと仮定します。その時、AIが生成したコードを根本的に検証できる、現在のシニア世代(AIに「不信感」を抱いている世代)が引退を始めたらどうなるでしょうか。

組織は、AIが生成した脆弱で理解不能なレガシーシステムを誰も保守できない、一種の「考古学的プログラミング」の時代を迎えることになります。これが、「失われた世代」のエンジニアを生み出すという最大のリスクシナリオです。

この深刻なリスクシナリオを回避するため、私たちは何をすべきか。具体的な戦略的提言に移ります。

戦略的提言:AI依存から「AI活用」へのシフト

この「依存の格差」というシグナルは、悲観的な未来だけを示すものではありません。それは、我々が今すぐ行動を変えるべきだという明確な要請です。

個人エンジニアへの提言:コーダーからアーキテクトへ

解決策のヒントも、paizaの調査の中に示されています。

エンジニアの90%が「(コンピュータサイエンスの基礎など)本質的な知識は重要」であると回答し、64.4%がAIの登場により学習意欲が「向上した」と答えているのです。

今こそ、AIによって「節約された週8時間」を、戦略的に「再投資」すべき時です。投資先は、AIが代替不可能なメタスキルです。

- システム設計とアーキテクチャ

- 分野横断的な問題解決能力とビジネス理解

- MLOps、AI倫理、そして高度なプロンプトエンジニアリング

目標は、AIに代替可能な「コーダー」から、AIを使いこなし、その出力結果に責任を持つ「アーキテクト」または「問題解決者」へと移行することです。

KEY SIGNAL:

AI時代のエンジニアの価値は、コード生成の「速度」ではなく、生成物を検証・統合し、システム全体の正しさを保証する「思考の深さ」によって定義される。

マネジメントへの提言:「認知的萎縮」の積極的な管理

マネージャーは、チームの「認知的萎縮」リスクを積極的に管理する責任があります。「Human-in-the-Loop」の説明責任をプロセスに組み込むのです。

- 方針例:AIが生成したコードはデフォルトで「信頼できない」ものとして扱い、その動作を理解していることを証明する、人間が作成したテストコードの添付を義務化する。

- 戦略例:「節約された時間」を「遊休時間」にせず、基礎的なCSスキルのための基礎的なCSスキルのための構造化された「学習予算」として管理し、意図的に「苦闘する」経験を設計する。

組織(経営層)への提言:AIのポテンシャルを「収穫」する

Bain & Companyのレポートが指摘するように、多くの組織はAIの利点を「窒息させる」障害(スキルギャップ、ROI追跡欠如、ツールのミスマッチ)を抱えています。

経営層の責務は、AIのポテンシャルを「収穫」することです。

- 節約時間の測定と再配置:節約されたエンジニアリングリソースを、高価値な戦略的プロジェクト(R&D、新機能開発、技術的負債の返済)に明示的に再配置する計画を立てる。

- 統合プラットフォームへの投資:AIを個々のIDE(開発環境)に留めず、SDLC(ソフトウェア開発ライフサイクル)の全体(テスト、デプロイ、監視)に組み込む「統合ツールチェーン」に投資する。

まとめ:未来のエンジニア像としての「クリティカル・シンカー」

2025年のpaizaの調査結果は、ソフトウェア開発の現場で起きている「二極化」を明確に示すシグナルです。

「戻れない」と回答した71.6%のジュニアエンジニアは、AIの成功の証であると同時に、その強力な「脱技能化」の危険性に対する警告でもあります。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 実務経験5年未満のエンジニアの71.6%がAIに強く依存し、シニア層との「依存の格差」が生まれている。

- AIによる時間節約は、シニア層による「デバッグ税(検証コスト)」の増大によって相殺される「生産性のパラドックス」が発生している。

- 最大のリスクは、ジュニア層が基礎学習をスキップすることによる「認知的萎縮」であり、長期的には「失われた世代」を生む可能性がある。

- 対策は、AIで節約した時間を「基礎知識」や「システム設計」など代替不可能なメタスキルの学習に「再投資」することである。

未来のエンジニアリングとは、コードを生成することではありません。それが正しいかを理解し、システム全体を設計する「批判的思考(クリティカル・シンキング)」そのものです。この現実を直視し、戦略的に行動する組織と個人のみが、AIの真の価値を享受できると結論づけます。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。