ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

【本記事のベース論文】

タイトル: The (Short-Term) Effects of Large Language Models on Unemployment and Earnings (大規模言語モデルが失業と賃金に与える(短期的)影響)

著者: Danqing Chen, Carina Kane, Austin Kozlowski, Nadav Kuniesvky, and James A. Evans

雑誌名あるいは会議名: arXiv:2509.15510v1 [econ.GN]

出版年: 2025 (2025年9月22日提出)

ChatGPTの登場以来、「AIによる大規模な失業」は、社会全体が共有する最大の懸念事項の一つとなりました。しかし、その議論の多くは予測や憶測に基づいています。本当に知りたいのは「実際に、労働市場では何が起きたのか?」という事実です。

本日取り上げるのは、この最も核心的な問いに対し、ChatGPT導入後の実データを用いて統計的に切り込んだシカゴ大学の研究チームによる最新論文です。

研究チームが導き出した結論は、多くの人の直感に反するものかもしれません。分析の結果、LLMの影響を強く受ける職業では、失業率は統計的に有意な変化を見せず、むしろ実質賃金が明確に上昇していたことが判明したのです。

世に溢れる「ノイズ」に惑わされず、データという「シグナル」から未来を読み解いていきましょう。

目次

問い:LLMは労働の「代替」か「補完」か

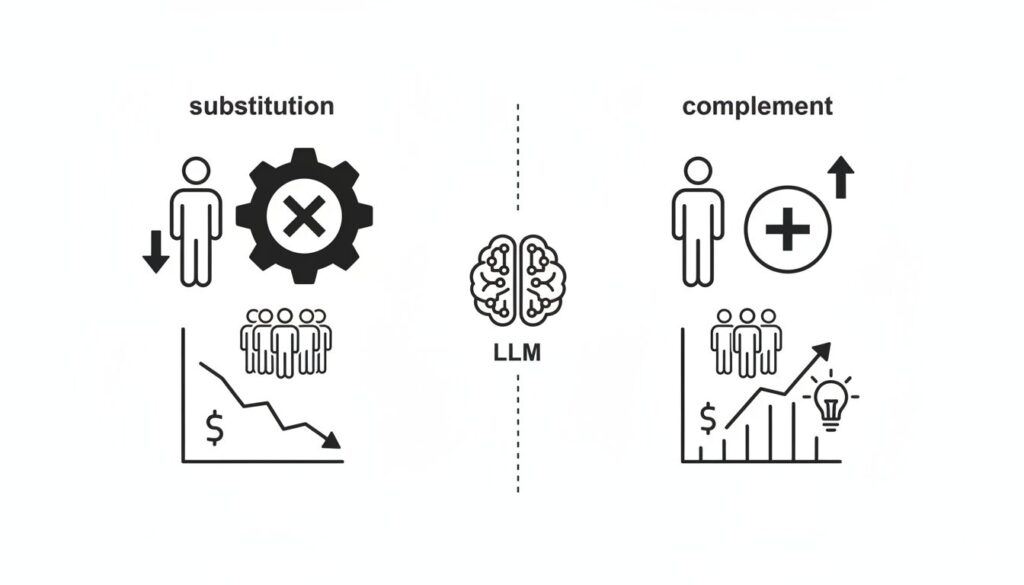

技術革新が労働市場に与える影響は、単純ではありません。経済学では、テクノロジーは二つの側面を持つと考えられています。

- 代替 (Substitute): 人間のタスクを自動化し、労働需要を減少させる力(例:単純作業の自動化)。これは雇用や賃金の低下圧力となります。

- 補完 (Complement): 人間の能力を拡張し、生産性を向上させる力(例:専門家がAIを使いこなして分析を高度化)。これは労働需要を増加させ、賃金の上昇圧力となります。

LLMは、文章作成やコーディングといったタスクを自動化(代替)する側面と、専門家の業務を支援して生産性を高める(補完)側面の両方を持っています。そのため、最終的にどちらの影響が強く出るのかは、実証的な分析が不可欠でした。

分析設計:信頼できる「反実仮想」の構築

この論文の最大の貢献は、その巧妙な分析設計にあります。

研究チームは、LLMの影響を強く受けた職業(暴露度の高い群)と、そうでない職業(暴露度の低い群)を比較しました。しかし、ChatGPTが登場する前から、両者の間には賃金や失業率のトレンドに違いがあったかもしれません。

実際、論文のFigure 3(イベントスタディ分析)を見ると、失業率において両グループのトレンドは並行ではなく、単純な比較(差分の差分法: DiD)では正しい効果を測定できないことが示されています。

そこで研究チームが用いたのが「合成差分の差分法(Synthetic Difference-in-Differences, SDiD)」です。これは、LLMの影響を受けなかった多数の職業のデータを統計的に合成し、「もしLLMが登場しなかったら、影響を受けた職業はどのような賃金・失業トレンドをたどったか」という仮想の現実(反実仮想)を精密に構築する手法です。

この「仮想のトレンド」と「実際に観測されたトレンド」の差こそが、LLMがもたらした純粋な因果効果であると推定できます。

【ロジの視点】

社会科学において「AがBの原因だ」と断言するのは非常に困難です。なぜなら、実験室とは異なり、現実世界では無数の要因が同時に動いているからです。この研究が優れているのは、SDiDという強力な統計手法を用い、「LLMの登場」という要因だけを現実のノイズから分離し、その純粋な影響(シグナル)を抽出しようと試みた点にあります。

データが示す2つの明確なシグナル

研究チームは、米国の「現行人口調査(CPS)」の月次データ(2010年~2025年)を用い、SDiDによる分析を実行しました。その結果、以下の2つの明確なシグナルが浮かび上がりました。

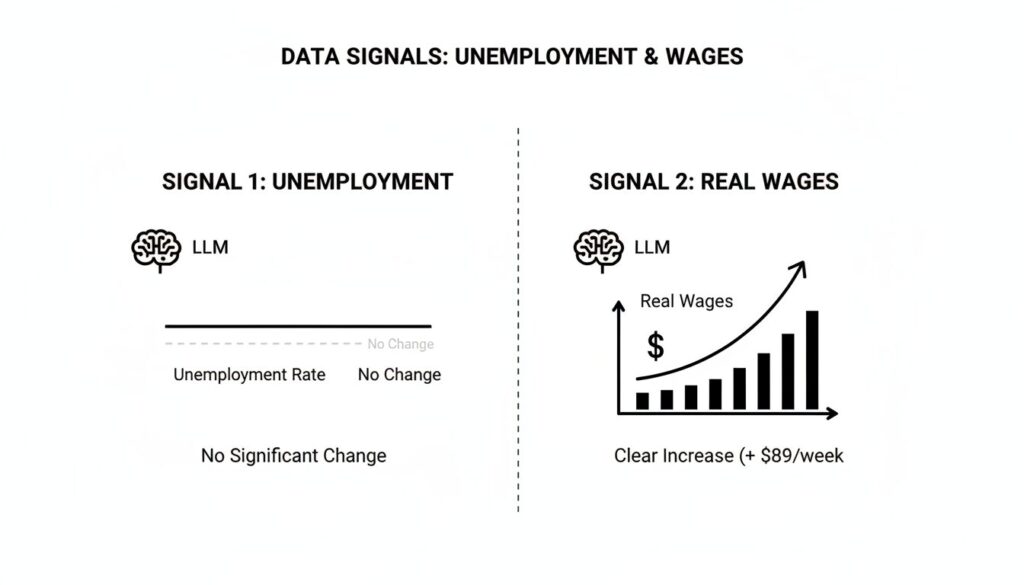

シグナル1:失業率に「変化なし」

まず、雇用の「量」に関する分析です。

論文のFigure 5に示されるように、LLMの導入が失業率に与えた影響(職業レベルでの効果)の分布は、ほぼ正確にゼロを中心としています。

一部の職業でわずかな増減はあっても、平均的な効果(ATT: Average Treatment Effect on the Treated)は0.0024(0.24パーセントポイント)と極めて小さく、統計的に「影響はなかった」と結論付けられています。少なくとも分析期間(2022年11月~2025年8月)において、LLMがシステマティックな失業を引き起こしたという証拠は観測されませんでした。

シグナル2:実質賃金は「明確に上昇」

次に、雇用の「価格」に関する分析です。

こちらは失業率と対照的な結果となりました。Figure 6が示すように、賃金への影響の分布は明らかにプラス側に偏っています。

平均効果(ATT)は、週あたり約89ドル(2010年の物価換算)の増加であり、統計的にも有意な上昇です。これは、LLMの影響を強く受けた職業に従事する労働者が、インフレを考慮しても実質的に豊かになったことを意味します。

なぜ「雇用」ではなく「賃金」が動いたのか?

失業は増えずに、賃金だけが上昇した。この一見矛盾するような結果こそが、LLM導入の「短期的」なメカニズムを解き明かす鍵となります。

論文が提示する解釈は、「生産性の補完」と「労働供給の非弾力性」です。

- LLMが労働者を「補完」し、生産性を向上させた: LLMは、多くの高度な職業(論文ではライター、プログラマー、情報セキュリティアナリストなどが高暴露職種として挙げられている)において、労働者を「代替」するのではなく、その能力を拡張する「補完」財として機能しました。

- 生産性向上により、労働需要が増加した: 労働者一人ひとりの生産性が上がったことで、企業はそうしたスキルを持つ人材を以前よりも高く評価し、より多く雇いたいと考えるようになりました(労働需要の増加)。

- しかし、労働供給は短期的には「非弾力的」である: しかし、企業が「欲しい」と考えても、その高度なスキル(LLMを使いこなす能力を含む)を持つ労働者の数は、短期間では急に増えません(労働供給が非弾力的、つまり硬直的)。

- 結果として「賃金」が上昇した: 需要(欲しい人)が増えているのに、供給(働ける人)が限られているため、その労働力の市場価値、すなわち「賃金」が競り上がる形で調整が行われた、というのが本論文の結論です。

KEY SIGNAL:

LLMの短期的な経済効果は「雇用の喪失(量の調整)」ではなく、「生産性の補完(質の向上)」であり、その価値は(労働供給の硬直性ゆえに)まず「賃金の上昇(価格の調整)」として現れる。

まとめ:短期的なシグナルと長期的な視座

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 最新の経済学研究(SDiD分析)によれば、ChatGPT導入後、LLMの影響を受けやすい職業では失業率に変化はなかった。

- 一方で、実質賃金は週あたり約89ドル(2010年価格)と明確に上昇しており、LLMの「代替」効果より「補完」効果が強かったことが示唆された。

- この「失業不変・賃金上昇」という現象は、LLMによる生産性向上で労働需要が増加した一方、短期的に労働供給が追いつかなかった(非弾力的だった)ためと解釈できる。

- これは、技術革新に対する労働市場の「短期的」な調整が、まず価格(賃金)から始まったことを示している。

この研究は、「AI=失業」という単純な悲観論に、信頼できるデータをもって一石を投じるものです。短期的には、LLMは労働者の生産性を補完し、その恩恵が賃金という形で分配されている可能性が示されました。

ただし、研究チームも強調しているように、これはあくまで導入初期の「短期的」な効果です。労働市場の調整は時間がかかります。長期的には、企業がAIを前提とした業務プロセスを再構築し、労働者が新たなスキルを習得するにつれて、現在とは異なる形での雇用の再配分(量の調整)が進む可能性は依然として残されています。

私たちは、短期的なデータに一喜一憂するのではなく、こうした信頼できるシグナルを積み重ね、長期的な変化の本質を見極めていく必要があります。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。