ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

大規模言語モデル(LLM)が、人間が「心的イメージ(頭の中で映像を思い浮かべる能力)」を使って解くはずの問題で、人間を上回るスコアを叩き出した──。にわかには信じがたいこの事実を、最新の研究が突きつけました。

AIは、私たちのように世界を「見て」いません。それにも関わらず、なぜ視覚的な想像力が問われるタスクを、人間以上にこなせるのでしょうか。この謎を解く鍵は、AIの思考の根幹にある「ある能力」に隠されていました。今回は、この衝撃的な研究成果を紐解き、AIの知性の新たな地平と、それが私たち人間の認知能力に投げかける問いについて、深く考察します。

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AIの能力の本質と、その驚くべき思考プロセスを知りたい方

- 認知科学や「意識」「知性」といったテーマに知的好奇心を持つ方

- AIの進化がもたらす未来の可能性と、ビジネスへの応用を模索する方

AIと人間の思考が交差する、知の最前線へようこそ。

【本記事のベース論文】

タイトル: ARTIFICIAL PHANTASIA: EVIDENCE FOR PROPOSITIONAL REASONING-BASED MENTAL IMAGERY IN LARGE LANGUAGE MODELS

著者: Morgan McCarty, Jorge Morales

雑誌名あるいは会議名: arXiv (Preprint)

出版年: 2025

目次

人間の「想像」、その正体を巡る長年の論争

私たちが頭の中で何かを思い浮かべる時、そのプロセスは一体どのようなものでしょうか。この問いに対し、認知心理学の世界には大きく分けて二つの対立する説が存在します。

頭の中に「絵」が浮かぶのか?:絵画説

一つは、私たちの心の中に実際に写真のような視覚イメージ(ピクチャ)が生成されているとする「絵画説」です。これは非常に直感的で、「Dを左に90度回して、下にJを付けたら?」という問いに「傘」と答えられるのは、頭の中で実際に絵を動かしているからだと説明します。この説の支持者は、視覚イメージなしにこのタスクを解くことは不可能だと考えてきました。

「言葉の定義」で理解するのか?:命題説

もう一つは、イメージとは視覚情報ではなく、「リンゴは、赤い」「リンゴは、丸い」といった言語的な記述(命題)の集合体であるとする「命題説」です。こちらによれば、私たちが「見ている」と感じるものは、実は脳内で処理されている論理的な情報の連なりに過ぎない、ということになります。

この論争に、LLMという全く新しい視点が持ち込まれたのです。

AIの”想像力”を測る思考実験

LLMはテキストデータから言語のパターンを学習した存在であり、人間のような視覚野を持ちません。つまり、LLMは「命題説」的なアプローチで世界を理解していると仮定できます。このAIに「絵画説」の根拠とされてきたタスクを解かせたらどうなるか──研究チームは、この画期的な実験に乗り出しました。

実験設計:未知の問題で真の実力を測る

研究チームは、心の中で図形を組み立てる古典的な心的イメージタスクを60問用意。そのうち48問は、AIの学習データに含まれている可能性を完全に排除するため、独自に作成した全く新しい問題です。

これを最先端のLLM(OpenAIのGPT-5、o3シリーズ等)と、比較対象として100人の人間に解かせ、そのパフォーマンスを比較しました。

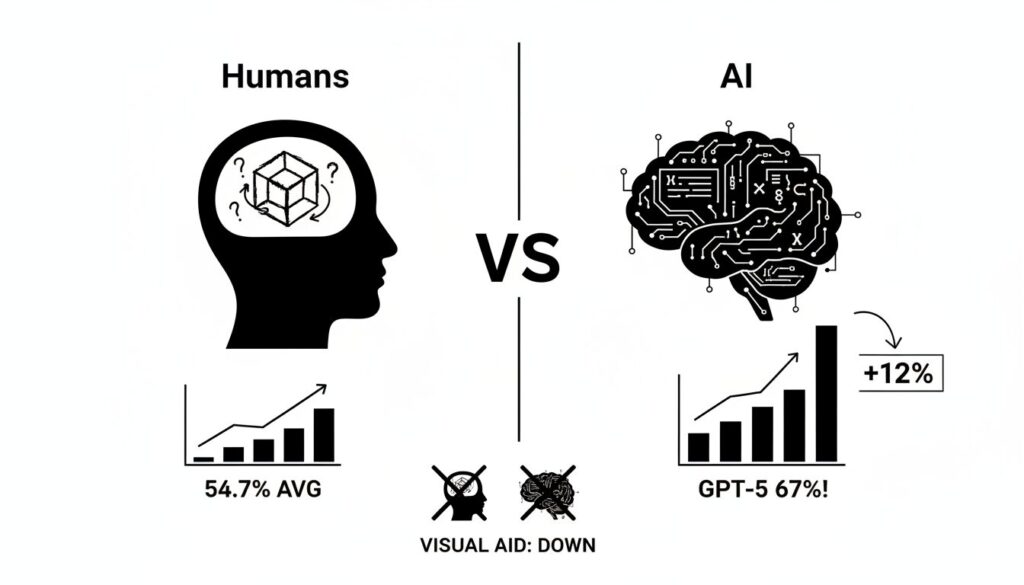

衝撃の結果:AIが人間の平均スコアを12%以上も上回る

結果は驚くべきものでした。

人間の正答率が平均54.7%であったのに対し、最も高性能なLLMであるGPT-5は67%というスコアを記録。人間を12%以上も上回るパフォーマンスを見せつけたのです。

【ロジの視点】

この結果で特に注目すべきは、LLMに画像生成機能を与えて視覚的に補助するテストも行われた点です。直感的には性能が上がりそうですが、実際には逆にパフォーマンスが低下しました。これは、LLMが人間のような視覚的イメージを介して思考しているのではなく、むしろテキストベースの純粋な論理操作こそが、その強さの源泉であることを決定的に示しています。AIは、私たちとは全く異なる知性のOSで動いているのです。

なぜAIは人間を超えられたのか?:「命題的推論」という思考OS

視覚イメージを持たないAIは、一体どのようにしてこのタスクをクリアしたのでしょうか。論文が示す答えは、AIが駆使する「命題的推論(propositional reasoning)」にあります。

AIは「絵」ではなく「空間的な関係性」で世界を把握する

LLMにとって、「大文字のD」とはピクセルの集まりではありません。それは「一本の垂直線と、その右側に接続された半円」といった、構成要素間の空間的な関係性を示す命題(言葉による定義)として処理されます。

「左に90度回転させる」という指示も、「垂直線が水平線になり、半円がその上に来る」というように、命題を論理的に書き換える操作に過ぎません。AIは、この一連の言語的な操作を驚異的な精度で実行し、最終的なオブジェクトの「定義」を導き出し、それに最も合致するラベル(例えば「傘」)を選択しているのです。

KEY SIGNAL:

LLMの成功は、従来は視覚イメージが不可欠とされた高度な認知タスクが、純粋な言語的・空間的「関係性」の操作のみで解決可能であることを証明しました。これはAIの能力の底知れなさを示すと同時に、人間の「知性」の定義そのものを揺るがすパラダイムシフトです。

視覚イメージのない人々「アファンタジア」との驚くべき共通点

実は、人口の数パーセントに、心的イメージを全く持たない「アファンタジア」の人々が存在します。彼らもまた、この種のタスクを言語的な戦略を駆使して解くことが知られています。今回のLLMの振る舞いは、彼らの認知プロセスと極めて類似しており、人間の知性がいかに多様な戦略を取りうるかを改めて浮き彫りにしました。

まとめと考察:AIが拓く、知性の新たな地平線

本研究は、AIが持つ未知の能力を明らかにしただけでなく、私たち自身の「見る」「想像する」という行為の本質を問い直す、非常に重要なマイルストーンです。

この記事のポイントを再確認しましょう。

- 人間超えの性能: 視覚イメージが必須とされたタスクで、最新LLM(GPT-5)が人間の平均スコアを12%以上も上回った。

- 非視覚的アプローチ: AIは視覚的な補助なしに、テキストベースの「命題的推論」によってタスクを解決していることが示された。

- 「関係性」の処理: AIの強みは、図形を「絵」としてではなく、構成要素間の「空間的関係性」として捉え、論理的に操作する能力にある。

- 知性の多様性: この成果は、人間の「知性」が決して単一の方法論に依存しないことを示唆しており、AI研究が認知科学に新たな光を当てる可能性を示している。

LLMが示したのは、人間とは異なる進化の経路を辿った、もう一つの「知性」の形です。この異質な知性を理解し、活用していくことが、今後の技術革新、そして私たち自身の自己理解を深める上で不可欠な鍵となるでしょう。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。