ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

AIに関する技術ニュースが絶え間なく流れる現代、私たちはその進化の速度に圧倒されがちです。しかし、本質は個々のツールやモデルのアップデートにあるのではありません。その背後で、私たちの働き方、ビジネスのあり方、そして戦略の根幹を揺るがす、より巨大な地殻変動が静かに進行しています。巷にあふれる表面的な情報を超え、2025年に本質的な変化をもたらす「5つの真実」を紐解いていきましょう。

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AIの導入を検討しているが、何から始めるべきか悩んでいる経営者やリーダーの方

- 表面的なAIニュースに飽足らず、本質的な変化を理解したいビジネスパーソンの方

- AI時代に求められる新しいスキルセットを身につけ、自身の市場価値を高めたい方

これは単なる技術解説ではなく、あなたとAIとの関係を再定義するための羅針盤です。

目次

1. AIは「道具」から「同僚」へ:自律型エージェントの衝撃

2025年に起こる最も重要な変化、それはAIの役割が受動的な「アシスタント」から、能動的で自律的な「エージェント」へと移行する「エージェントシフト」です。

これまで私たちが使ってきたAIは、命令を待つチャットツールでした。しかし、これからのAIは「エージェント」、すなわちタスクを依頼すれば、あなたに成り代わって自律的に処理してくれる執事や秘書のような存在へと進化します。

この進化のインパクトは計り知れません。例えば、従来は数人のチームが数週間を要した「中期経営計画」の策定。これを最新のAIエージェントに「当社の最新データと市場トレンドを分析し、今後3年間の中期経営計画のドラフトを、詳細なデータ分析とグラフ付きで作成してほしい」と依頼します。するとAIは、社内データ基盤にアクセスして分析を開始し、公開情報と照らし合わせ、わずか10分程度で数十ページの詳細なレポートをアウトプットするのです。

【ロジの視点】

「AIをどう使うか」という問いは、もはや時代遅れかもしれません。これからは「どのAIエージェントに、何を任せるか」そして「彼らをどうマネジメントするか」という、まさに経営者や管理職のような視点が求められます。これは、単なるスキルシフトではなく、思考様式の変革です。

この変化は、私たち人間に全く新しいスキルセットを要求します。それは、専門スキルを持つAIエージェントのチームを管理し、タスクを委任する「AIの上司」としての能力です。調査エージェント、ライティングエージェント、編集エージェントといった専門家集団を指揮する能力は、誰もが自らの影響力を増幅させるために必須のスキルとなるでしょう。

2. 「ソフトウェア」から「成果」へ:ビジネスモデルの根本変革

AIエージェントの台頭は、「エージェントエコノミー」という新たな市場を生み出し、エンタープライズソフトウェアのビジネスモデルを根底から覆します。

従来のモデルでは、企業はソフトウェア(SaaS)のライセンスを購入し、従業員がそれを使って成果を出していました。しかしAIエージェントは、自律的にソフトウェアを操作し、目標達成のためのワークフローを実行します。

これにより、企業は「人間がツールを使う」というプロセスを迂回し、AIエージェントがもたらす「成果」そのものを購入できるようになります。例えば、CRMのライセンスではなく、CRM内でリード管理を自律的に行う「AIセールスエージェント」の機能をサブスクリプションで利用する「Agent-as-a-Service (AaaS)」が一般化するのです。

このシフトが破壊的である理由は、価値の源泉がツールそのものではなく、エージェントが提供する自動化された「成果」へと移行するためです。世界のAIエージェント市場は、2025年の76億3000万ドルから2030年までに526億ドル以上へ達すると予測されており、このシフトがもたらす経済的インパクトの巨大さを示唆しています。

3. 本当のAI格差は「データ基盤」と「協業モデル」から生まれる

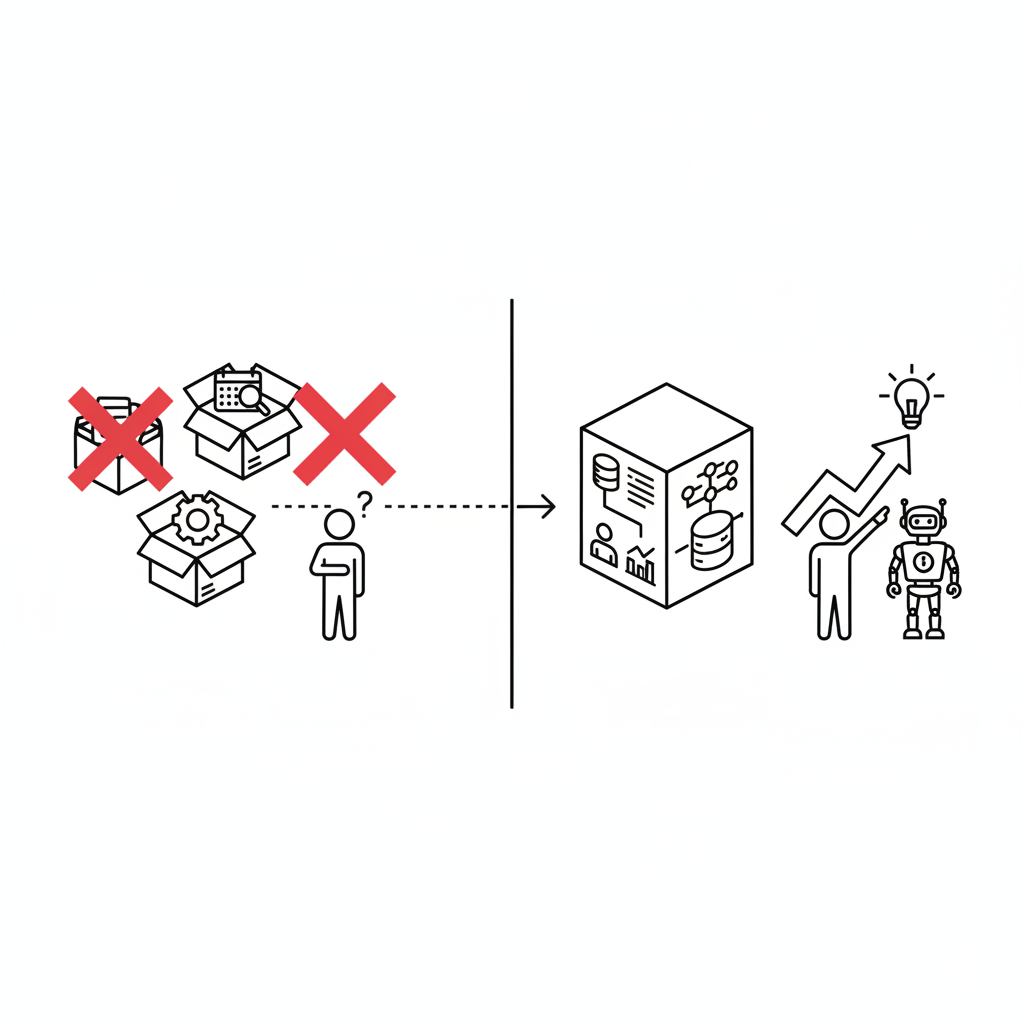

将来、企業の競争力を分けるのは、AI技術の有無ではありません。本当の格差は、「データ戦略」と「人間とAIの協業モデル」を組織として習得できているかにかかっています。

「データ戦略なしにAI戦略なし」という言葉が示すように、データはAIの燃料です。最高のAIモデルも、質の悪い燃料では性能を発揮できません。多くの企業で課題となっているのが、部署ごと、システムごとにデータが分断される「データのサイロ化」です。これがAI活用の最大の障壁となります。

KEY SIGNAL:

真の競争優位は、技術そのものではなく、強固なデータ基盤の上で、人間とデジタルワーカーが一体となって成果を出す組織能力を構築できるかどうかにかかっているのです。

この課題を乗り越えた企業は、絶大な成果を上げています。富士フイルムでは、グループ内に散在していたデータを統合。経営陣が生成AIに「最新の販売データから見る、A事業の課題と機会を教えて」と話しかけるだけで、瞬時に高精度な分析レポートを入手できる体制を構築しました。

高価なAIを導入しても、それを支えるデータ基盤と、従業員がAIを効果的に指示・管理する能力(「AIの上司」スキル)がなければ、宝の持ち腐れとなってしまうのです。

4. 労働力不足という逆境が生む、日本の「静かなAI革命」

日本のAI導入は世界に比べて遅れている、としばしば指摘されます。しかし、日本が直面する深刻な労働力不足こそが、逆説的に、極めて実用的でインパクトの大きいAI活用を推進する原動力となっています。

その象徴が、キリンビールの取り組みです。彼らは、これまで高齢化する専門家の勘と経験に依存していた複雑な醸造計画業務をAIで自動化しました。ここで重要なのは、AIが専門家を「置き換える」のではなく、彼らの暗黙知を形式知化し、スケールさせるために活用された点です。この取り組みにより、年間数千時間の労働時間が削減されただけでなく、貴重な匠の技を次世代に継承するという課題にも応えました。

他にも、塩野義製薬は創薬研究のデータ分析を最大70%高速化し、ANAはグループ全社員4万人がデータに基づいた改善活動を行える基盤を構築しています。これらは単なる技術追従ではなく、現場の切実な課題に根差した、世界が学ぶべき人間中心のAI活用モデルと言えるでしょう。

5. AIは「組織のOS」になる:自然言語がビジネスを動かす未来

さらに長期的な視点に立てば、AIは「組織のOS(オペレーティングシステム)」へと進化していくでしょう。OSがなければPCがただの箱であるように、未来の企業活動は、AIというOSの上で動くのが当たり前になるのです。

AIが組織のOSとなる世界とは、製造ラインのロボットから会計システム、人事評価システムに至るまで、あらゆるビジネスプロセスがAIによって有機的に連携し、自律的に最適化されていく世界です。そして、私たち人間にとって最大の変革は、プログラミングや専門ツールの知識が不要になり、日常的な「言葉」で高度な業務を遂行できるようになることです。

もちろん、セキュリティや信頼性への懸念は残ります。しかし、主要なAI開発企業は「安全、責任、信頼」を最重要視し、悪意ある利用への対策や徹底的な安全性検証に多大なリソースを投じています。また、機密データを保護するため、日本国内のデータセンターで処理を完結させる動きも加速しています。

まとめ:明日から、あなたの仕事をAIという「同僚」に任せてみよう

2025年のAIを巡る最も重要なシグナルは、技術そのものの進化以上に、私たちの働き方、ビジネスの仕組み、そして習得すべきスキルセットの変革の中にあります。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- AIの役割は、命令を待つ「道具」から自律的に動く「同僚(エージェント)」へと根本的にシフトする。

- ビジネスモデルは、ツール提供(SaaS)から成果提供(AaaS)へと移行し、価値の源泉そのものが変わる。

- 真のAI格差を生むのは技術の有無ではなく、AIの性能を最大化する「データ基盤」と「協業モデル」である。

- 未来の組織ではAIがOSとなり、人間は「言葉」によってAIを指揮する「AIの上司」としての能力が求められる。

この大きな変化の波を乗りこなすための一歩は、驚くほどシンプルです。「AIに関する本を10冊読むよりも、まずは10分、実際に最新のAIに触れてみる」。一部の部署からでも法人向けAIサービスを導入し、社員が日常業務の中でAIと対話する。その小さな成功体験の積み重ねが、やがて組織全体をAIネイティブな文化へと変貌させていくのです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。