ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

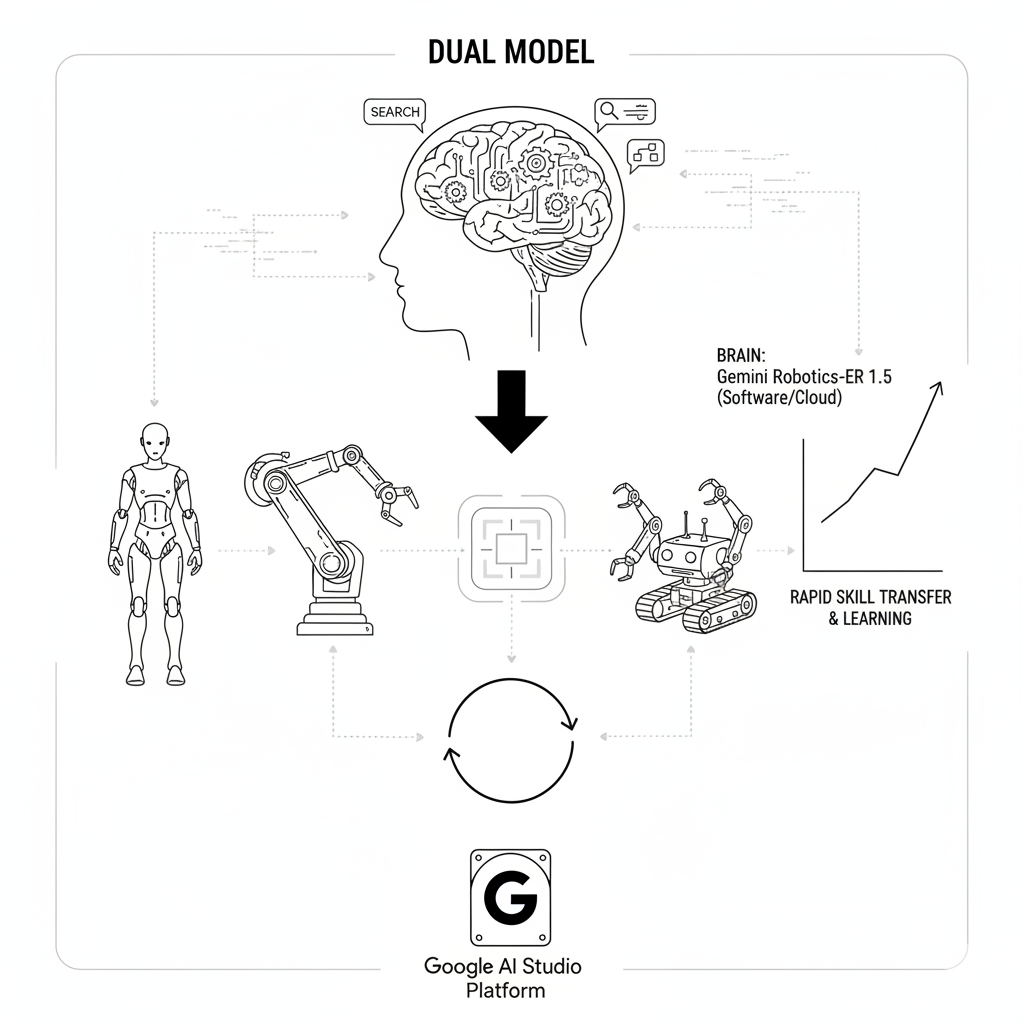

これまで私たちが「ロボット」という言葉から想起してきたのは、特定のタスクを繰り返す産業機械のイメージでした。しかし、その定義が根本から覆されるパラダイムシフトが、今まさに起ころうとしています。Googleが発表したGemini Robotics 1.5は、ロボットが単なる命令実行機から、自律的に推論し問題を解決する 「物理エージェント」 へと進化する夜明けを告げるものです。この変革の核心には、高度な推論を担う「脳」と物理的な実行を担う「身体」を分離する 「デュアルモデル」戦略 が存在します。https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2509/26/news109.html

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AIやロボット技術の最新トレンドを、ビジネス視点で理解したい方

- テクノロジーが社会や産業構造をどう変えるか、その本質に興味がある方

- Googleの長期的な戦略や、未来のプラットフォームビジネスに関心のある方

この技術革新がもたらす4つの本質的な変化を、論理的に紐解いていきましょう。

目次

ロボットが行動する前に「内なる独り言」で思考する

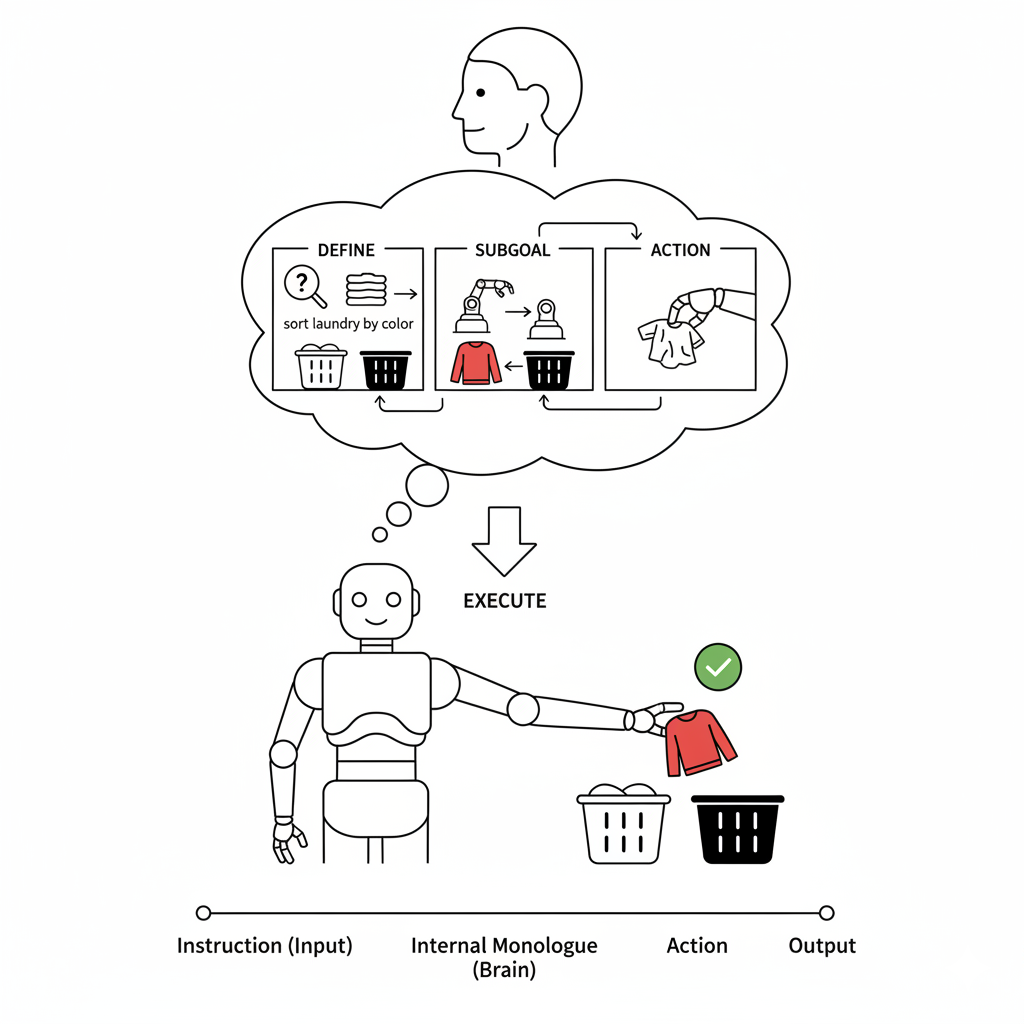

Gemini Roboticsが持つ最も革新的な能力の一つは、指示されたタスクを実行する前に、自然言語で内的な推論、つまり 「内なる独り言」 を生成する点です。これは、従来のモデルが指示を直接的な動作に変換していたのとは一線を画します。

例えば、「洗濯物を色で分けて」という曖昧な命令に対し、ロボットはまず以下のような多段階の思考を巡らせます。

- 目的の定義: 「『色で分ける』とは、白い服を白いカゴに、それ以外の色の服を黒いカゴに入れることだ」とタスクのゴールを明確にします。

- サブゴールの形成: 「赤いセーターを見つけた。これは色物なので、黒いカゴに入れるべきだ」といった具体的な行動計画を立てます。

- 動作レベルの思考: さらに、「セーターが掴みにくい形をしているから、一度手前に引き寄せてから掴もう」といった、物理的な動作レベルでの微調整まで自ら考え、行動に移るのです。

【ロジの視点】

この「内なる独り言」は、単なる機能追加ではありません。ロボットの行動原理がブラックボックスではなくなり、人間がその意図を理解し、信頼するための論理的な基盤となるのです。エラー発生時の原因究明が容易になる点は、人間とロボットが安全に共存する社会を実現する上で、決定的に重要な意味を持ちます。

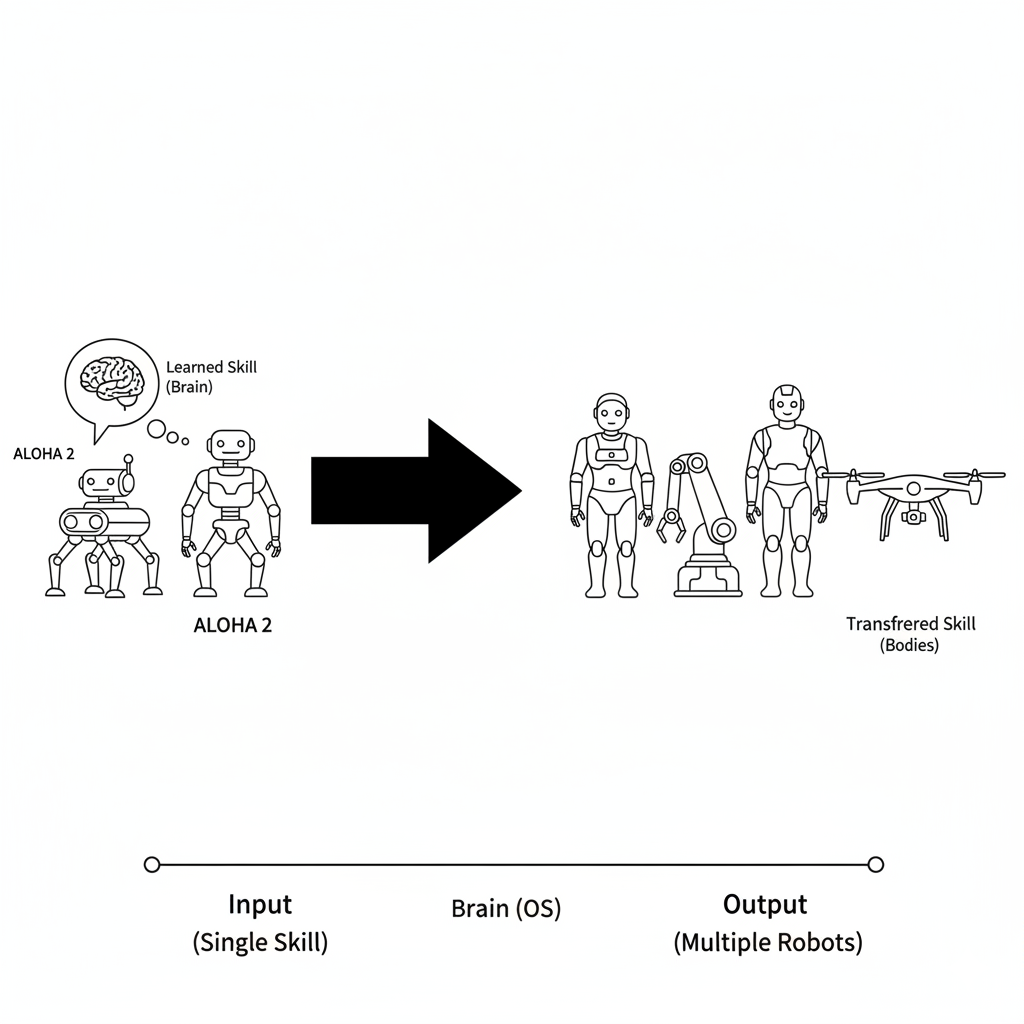

一度学んだスキルを、全く異なる身体(ロボット)に転移させる

ロボット工学における長年の課題は、特定のロボットで学習したスキルが、別の形状のロボットには簡単に転移できないという「スケーリングの壁」でした。

Gemini Robotics 1.5は、この問題を克服する驚くべき能力を示しました。例えば、研究用の双腕ロボット『ALOHA 2』で学習したスキルを、人間型の『Apollo』や、産業用アームである『Franka』のような、構造もメーカーも全く異なるプラットフォームに、モデルを再調整することなく転移させることができるのです。

このブレークスルーが持つ戦略的な意味合いは計り知れません。特定のハードウェアに依存しない、より本質的な「動きの概念」をAIが学習していることを意味します。これまで個別のロボットごとに必要だったデータ収集と訓練が、今後は多様なロボット群からデータを集約し、単一の汎用モデルを訓練できるようになるため、新しい行動の学習が指数関数的に加速される道が開かれました。

知らないことは「脳」が自らググる(Web検索する)

ロボットの「脳」として機能するGemini Robotics-ER 1.5は、決定的な 「エージェント能力」 を備えています。それは、自身の知識が及ばない問題に直面した際、Google検索のようなデジタルツールを自ら呼び出して外部情報を調べる機能です。

具体例として、ロボットが地域のゴミ分別ルールのような、訓練データに含まれていないローカルな情報を必要とするシナリオを考えてみましょう。

- 現状認識: 目の前のゴミの種類を視覚的に認識します。

- タスク分解: 「ゴミを分別する」という目標を、「各ゴミの素材を特定する」「地域のルールを調べる」「正しいゴミ箱に捨てる」というサブタスクに分解します。

- 情報収集: 「この地域の分別ルールは?」という知識の不足を自覚し、自律的にGoogle検索を実行して正しい情報を取得します。

- 行動計画の策定: 検索結果を元に、どのゴミをどの曜日に、どの袋に入れるべきかという最終的な計画を立て、実行役の「身体」に指示を出します。

この機能は、ロボットが自身の直接的な知覚や訓練データの範囲を完全に超えた問題解決を可能にすることを意味します。物理的な世界で活動しながら、インターネットという膨大な知識ベースにアクセスできるこの能力は、ロボットの応用範囲を劇的に広げる画期的な一歩です。

Googleが目指すのは「ロボット界のWindows」

Googleの一連の発表から見えてくるのは、単一のロボット製品を作ることではなく、業界全体の 「オペレーティングシステム(OS)」 を構築するという壮大な戦略です。

Googleは、「脳」であるGemini Robotics-ER 1.5のAPIを、開発者向けプラットフォーム「Google AI Studio」を通じて公開しました。これにより、他の企業がロボットの「身体」(ハードウェア)の構築に集中できる環境を整えようとしています。その中でGoogleは、すべてのロボットに共通して搭載される「脳」を提供するのです。

これは、かつてMicrosoftがWindows OSでPCメーカーとの間に築いたエコシステムと非常によく似た戦略です。このアプローチは、単一の製品を販売するのではなく、業界全体のプラットフォームとしての地位を確立し、あらゆるロボットから価値を生み出すための、極めて戦略的な動きと言えるでしょう。

KEY SIGNAL:

もはや、これが『起こるかどうか』が問題なのではない。この深遠な技術変革を、我々が『どのように管理していくか』が、今まさに問われている中心的な課題なのです。

まとめ:思考するロボットがもたらす、産業OS化という未来

この記事で解説した4つの進化は、ロボットを単なる『ツール』から、自ら問題を解決する汎用的な『パートナー』へと変えるものです。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 思考の言語化: ロボットは行動前に「内なる独り言」で思考し、行動の透明性と安全性を高める。

- スキルの転移: 一つのロボットで学んだスキルを、異なる形状のロボットへ再調整なしで転移させ、学習を加速させる。

- 自律的な情報収集: 知識が不足した場合、自らWeb検索を行い、訓練データの範囲を超えた問題解決を実現する。

- プラットフォーム戦略: Googleはロボットの「脳」となるOSを提供し、業界全体のプラットフォーム構築を目指している。

高度なAI(脳)、高性能なハードウェア(身体)、そしてスケーラブルな訓練手法の融合は、身体性を持つ知能が私たちの経済や日常生活に広く統合される未来の土台を築きました。この変化の本質を理解し、次なる時代に備えることが、私たちには求められています。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。