ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

2025年11月、教育データの分析における一つのマイルストーンとなるレポートが公開されました。

学校向け生成AIサービス「スタディポケット」が発表した『学校現場の生成AI活用実態レポート(2025年冬版)』です。

500万件に及ぶ利用ログの解析結果は、教育現場におけるAI活用の実態が、理想的な「均質化」とは程遠い状態にあることを冷徹に示しています。

多くの学校が導入フェーズを終え、活用フェーズへと移行する中で直面している「壁」。

その正体が、データによって可視化されました。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- 教育機関の管理職: 導入したツールが現場で塩漬けになることを危惧している方。

- 自治体・教育委員会の担当者: データに基づいた次なる施策の根拠を求めている方。

- 組織変革を目指すリーダー: 特定の「個」に依存しない持続可能な組織構造を模索している方。

現場の感覚値として語られてきた課題を、定量的なファクトとして再定義します。

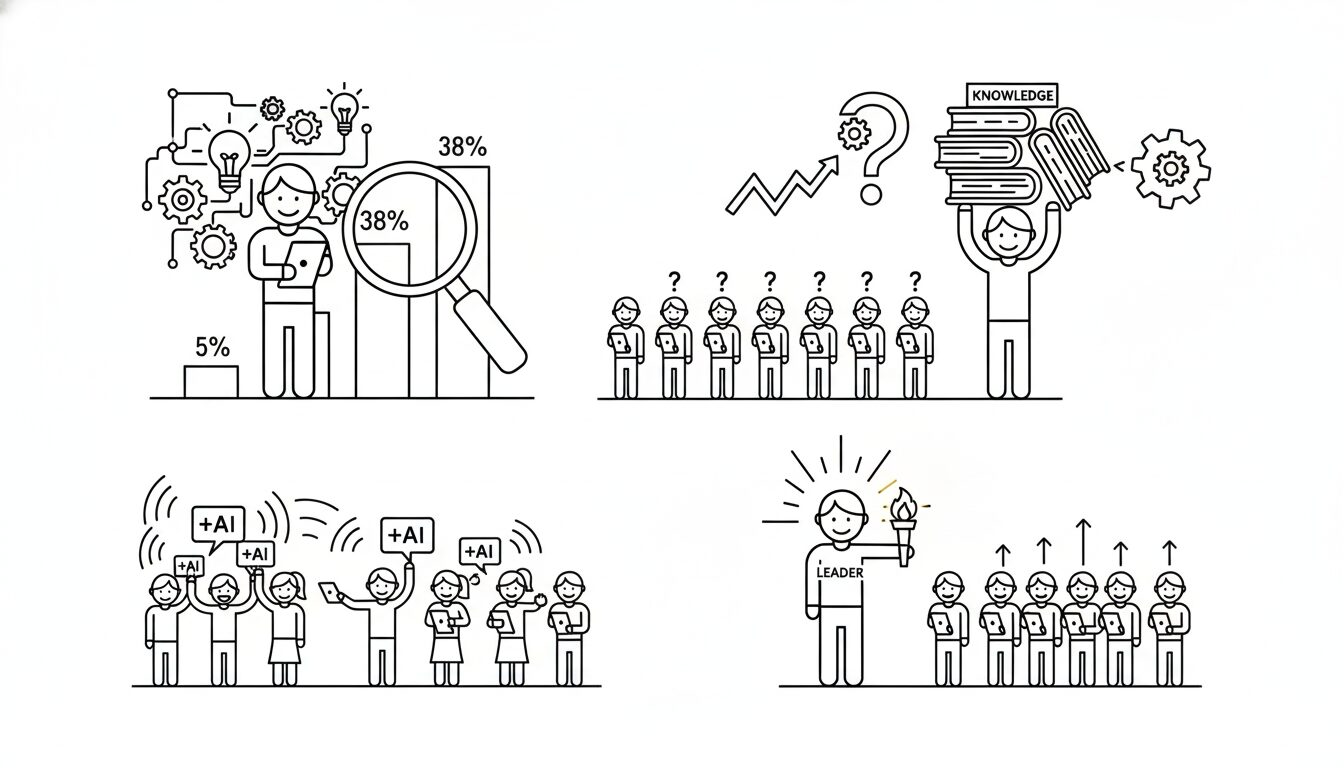

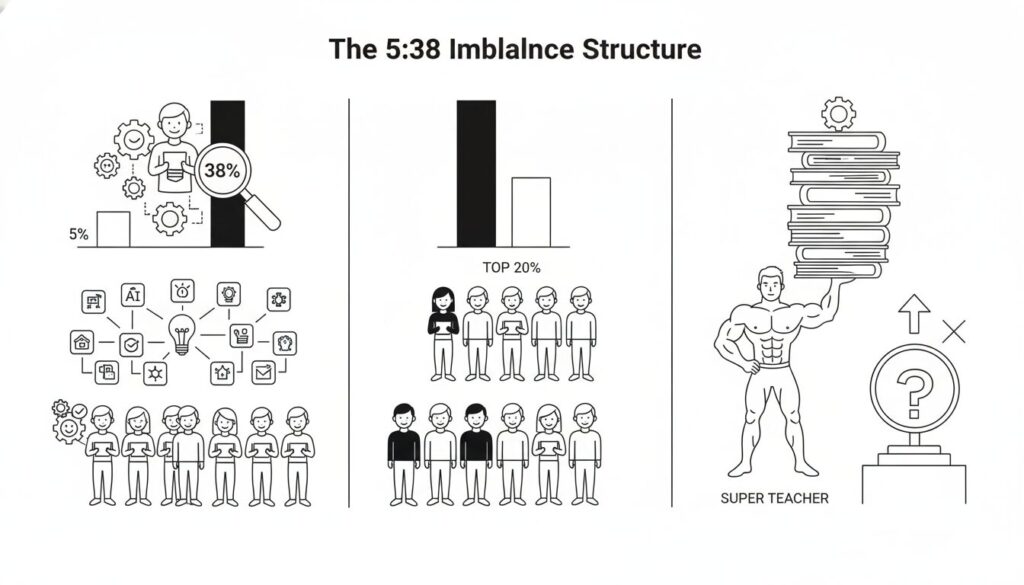

「5対38」の不均衡構造

パレートの法則すら凌駕する集中

ビジネスの世界には「20%の要素が80%の結果を生む」というパレートの法則が存在しますが、今回の調査結果はそれよりも遥かに鋭利な集中を示しています。

上位5%の教員が、全メッセージの約38%を生成しているのです。

範囲を上位20%まで拡大すると、その占有率は約73%に達します。

この数字が意味することは明白です。

多くの組織において、生成AIはいまだ「組織のインフラ」として機能しておらず、極めて少数の「デジタルリテラシーの高い教員」による個人的な拡張ツールに留まっています。

ごく一部のイノベーターが大量の試行錯誤を繰り返し、残りの大半は様子見、あるいは限定的な利用に終始している。これが、平均値では見えてこない現場の解像度の高い実態です。

「特定教員依存」という脆弱性

この偏りは、組織としての脆弱性に直結します。

データは学校を「特定教員依存型」と「組織浸透型」の二つに明確に分類しました。前者はトップ20%の教員が利用の9割以上を占有する状態を指します。

ここで懸念されるのは、ナレッジの断絶です。特定の「スーパーティーチャー」に依存した運用は、その個人の異動や退職とともに崩壊するリスクを常に孕んでいます。

持続可能性の観点から見れば、突出した個人の成果よりも、平準化された組織的なベースアップこそが求められるフェーズに来ていると言えるでしょう。

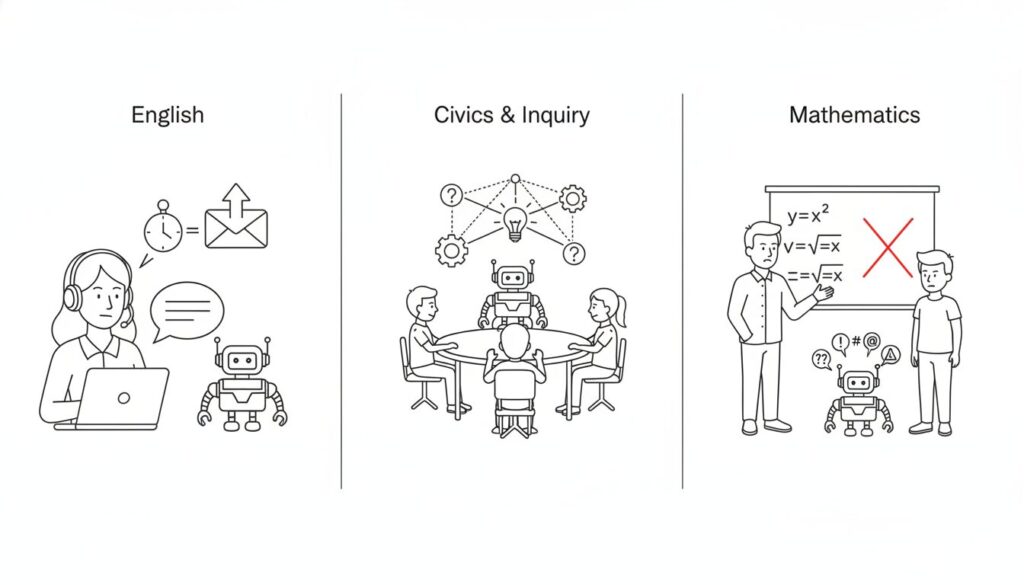

教科特性が映し出す「AIへの期待値」

利用の偏りは「人」だけでなく、「教科」によっても顕著な違いを見せています。ここからは、教員がAIに何を求めているのか、その期待値の質的差異を読み解きます。

英語:効率化への最短経路

メッセージ総量で首位となったのは「英語」です。

大規模言語モデル(LLM)が本質的に確率的な言語生成装置であることを踏まえれば、この結果は合理的です。翻訳、英作文添削、会話生成といったタスクは、AIの能力と完璧に合致します。

英語科での利用拡大は、AIを「作業時間の短縮ツール」として捉えた場合の成功体験が得やすいためでしょう。教員はここで、明確な実利としての「時間」を得ています。

公民・探究:思考プロセスの外部化

対照的な動きを見せているのが、「公民」「地理歴史」「探究学習」です。

これらは1人あたりの平均活用回数、すなわち「利用の深さ」で上位に位置しています。

正解のない社会課題を扱うこれらの教科では、AIは正解を出力するマシンではなく、議論の壁打ち相手や、多角的な視点を提供する「思考のパートナー」として機能しています。

スタディポケットの機能である「探究チャット(答えを教えずに考えさせる機能)」との親和性も高く、教員自身がAIの特性を深く理解し、生徒の思考プロセスを拡張するために活用している様子がデータから伺えます。

数学:論理と確率の相克

一方で、主要5教科の中で数学の利用は相対的に低調です。

従来のテキストベースの生成AIが抱える計算処理の弱点や、ハルシネーションへの懸念が、厳密な正解を求める数学という教科特性と衝突している現状があります。

しかし、これは過渡期の現象と捉えるべきです。モデルの推論能力向上に伴い、練習問題の生成や解法のプロセス解説といった補助的な領域から、徐々に浸透していくと予測されます。

【ロジの視点】

教科ごとの利用差は、教員のITリテラシーの差ではなく、「AIが得意とするタスク」と「教科が求めるタスク」の合致度(Product-Market Fit)の差に過ぎません。無理に全教科一律の活用を目指すのではなく、英語や社会科のような「勝ち筋」のある教科から重点的に浸透させ、成功事例を横展開する戦略が合理的です。

組織を変える二つのトリガー

では、一部の教員に閉じた現状を打破し、組織全体へ浸透させるためのレバーはどこにあるのでしょうか。データは、教員自身の学習意欲を刺激する「外部要因」と、組織の空気を醸成する「内部要因」の二つを提示しています。

生徒という名の「学習加速装置」

興味深い相関が確認されました。「生徒もAIを利用している学校では、教員1人あたりのメッセージ数が約1.6倍になる」という事実です。

デジタルネイティブである生徒がAIを使いこなす環境は、教員に対して健全なプレッシャーを与えます。生徒の質問に答えるため、あるいは生徒の活用を指導するために、教員自身がAIを学ばざるを得ない状況が生まれるのです。

これは、教育が教員から生徒への一方通行ではなく、テクノロジー受容においては生徒が教員を牽引しうることを示唆しています。

管理職による心理的安全性の担保

そして、組織論として最も注視すべきデータがここにあります。

管理職が積極的に活用している学校では、一般教員の利用率が16ポイント高く、ヘビーユーザーの出現率も約1.6倍に達しています。

新しい技術の導入において、現場の最大の障壁は「失敗への恐れ」や「評価への不安」です。管理職自らがAIを使用し、試行錯誤する姿を見せることは、言葉による指示以上に強力な「許可証」となります。

「管理職も使っているのだから、自分も使ってよい」という心理的安全性が担保された時、初めて組織の硬直性は解け、自律的な活用が始まります。

KEY SIGNAL:

組織的なAI活用の成否は、高機能なツールの導入ではなく、「生徒との共創環境」の構築と、「管理職による実践」という行動規範の提示にかかっている。

まとめ:データの「先」にあるアクション

今回の500万件のデータ分析は、教育現場におけるAI活用の現在地を鮮明にしました。

重要なポイントを再構成します。

- 極端な集中: 上位5%が利用の38%を占める現状は、組織的な脆弱性を示唆している。

- 教科別の最適解: 英語の「効率化」と社会科の「思考深化」は、異なるレイヤーの成功事例である。

- ボトムアップの圧力: 生徒の利用が教員の学習意欲を引き上げるドライバーとなる。

- トップダウンの模範: 管理職の実践こそが、組織全体の利用障壁を下げる鍵である。

AI活用を「個人のスキル」の問題として矮小化せず、「組織の構造」の問題として捉え直すこと。

そして、管理職やリーダー層がまず最初のユーザーとなること。

データが示す最短の解決策は、極めてシンプルかつ本質的な行動変容を求めています。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。