ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

イーロン・マスク氏率いるxAIが、新たな知識基盤「Grokipedia」のバージョン0.1を公開しました。これは単なる静的な情報集積所ではありません。同社の生成AI「Grok」と深く連携し、「真実のみを提供する」という極めて野心的なビジョンを掲げています。この動きは、既存の知識基盤であるWikipediaへの、明確な挑戦です。

本記事では、Grokipediaの技術的背景と、既存の知識体系、特にWikipediaに及ぼすであろう本質的な影響を分析します。

この記事は、次のような方へ向けて書きました。

- AIが社会の「知識」をどう再定義するかに興味を持つ方

- GrokipediaとWikipediaの設計思想の違いを深く知りたい方

- 情報の「真実性」をAIがどう担保するのか、その技術的課題に関心がある方

AIが編纂する『知』は、何を映し出すのか。その可能性とリスクを考察します。

目次

Grokipediaとは何か?xAIが放つ次世代の知識基盤

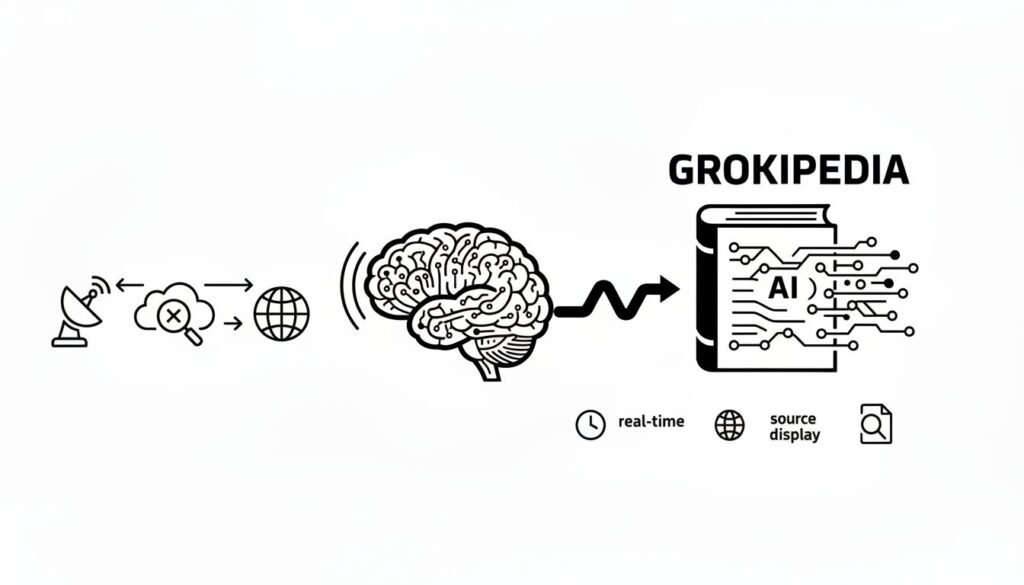

Grokipediaは、全く新しいコンセプトの百科事典です。その駆動核は、xAIが開発した生成AI「Grok」です。Grokは、リアルタイムのウェブ情報にアクセスし、しばしばユーモラスな対話能力を持つことで知られています。Grokipediaは、このGrokの能力を活用し、動的で信頼性の高い情報提供を目指すプラットフォームです。

イーロン・マスクが掲げる「真実のみ」という野心

マスク氏は、Wikipediaの特定記述に見られる中立性への疑義を、かねてより示してきました。彼がGrokipediaに託す目標は、「真実のみの提供」という一点に集約されます。これは、特定のイデオロギーに偏らず、客観的な事実に基づく知識体系への渇望の表れです。

提供されたニュースによれば、マスク氏はこのバージョン0.1を「Wikipediaを上回る品質を持つ」と主張しています。その具体的な根拠はまだ不明瞭ですが、Grokの持つ情報アクセス能力と生成能力への強い自信が伺えます。

生成AI「Grok」との分かち難い連携

Grokipediaの最大の差異化要因は、生成AI「Grok」との連携にあります。従来の百科事典が、人間による執筆と査読を経て情報を固定化するのに対し、Grokipediaは常に最新の情報を反映し得ます。

静的な記事提示に留まらず、ユーザーの文脈に応じた動的な解説生成が期待されます。また、記事公開時点で確認されている「出典元の表示」機能は、情報の透明性と検証可能性を担保する上で不可欠な要素です。

現行バージョン0.1の概要と限界

公開されたバージョン0.1は、壮大な構想の第一歩です。

- 記事数: 約88万件(公開時点)

- 言語: 英語のみ(日本語非対応)

- 機能: 出典元の表示

- 利用料: 無料

記事数は英語版Wikipedia(約690万件超)に遠く及びませんが、Grokipediaは量ではなく、情報の「質」と「鮮度」で勝負する戦略でしょう。日本語対応が待たれるところです。

GrokipediaはWikipediaを本当に超えるのか?両者の本質的な違いを分析

Grokipediaが「Wikipediaを超える」ためには、既存のモデルが直面する課題を克服し、明確な優位性を実証する必要があります。両者の設計思想、情報生成プロセス、そして更新性の3点から比較分析します。

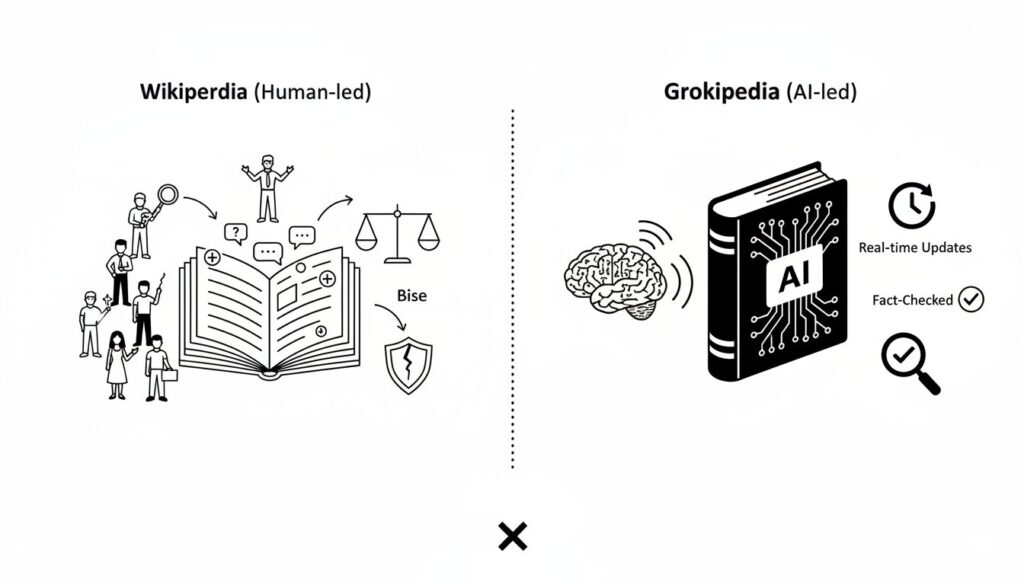

思想と中立性:オープンな共同編集 vs AIによる真実の追求

Wikipediaの基盤は「オープンな共同編集」です。この原則は、多様な視点を取り入れ、中立性を担保する仕組みとして機能してきました。しかし、この開放性は同時に、悪意ある編集や編集合戦、システム的バイアスの脆弱性を常に内包します。

対してGrokipediaは、AIによる「真実」の追求を掲げます。これは、人間の主観的バイアスを排し、データ駆動型の客観的な知識体系を目指す試みです。しかし、このアプローチは「AIのバイアス」という新たな課題と直面します。AIの学習データが偏れば、生成される知識もまた偏るためです。

【ロジの視点】

AIが提示する「真実」とは、本質的に、学習データに内在する相関関係を反映した「統計的な蓋然性(がいぜんせい)」の表出です。そのバイアスから完全に逃れることは極めて困難であり、AIが提示する『真実』に対しても、私たちは常にメタ認知(批判的視点)を要求されます。

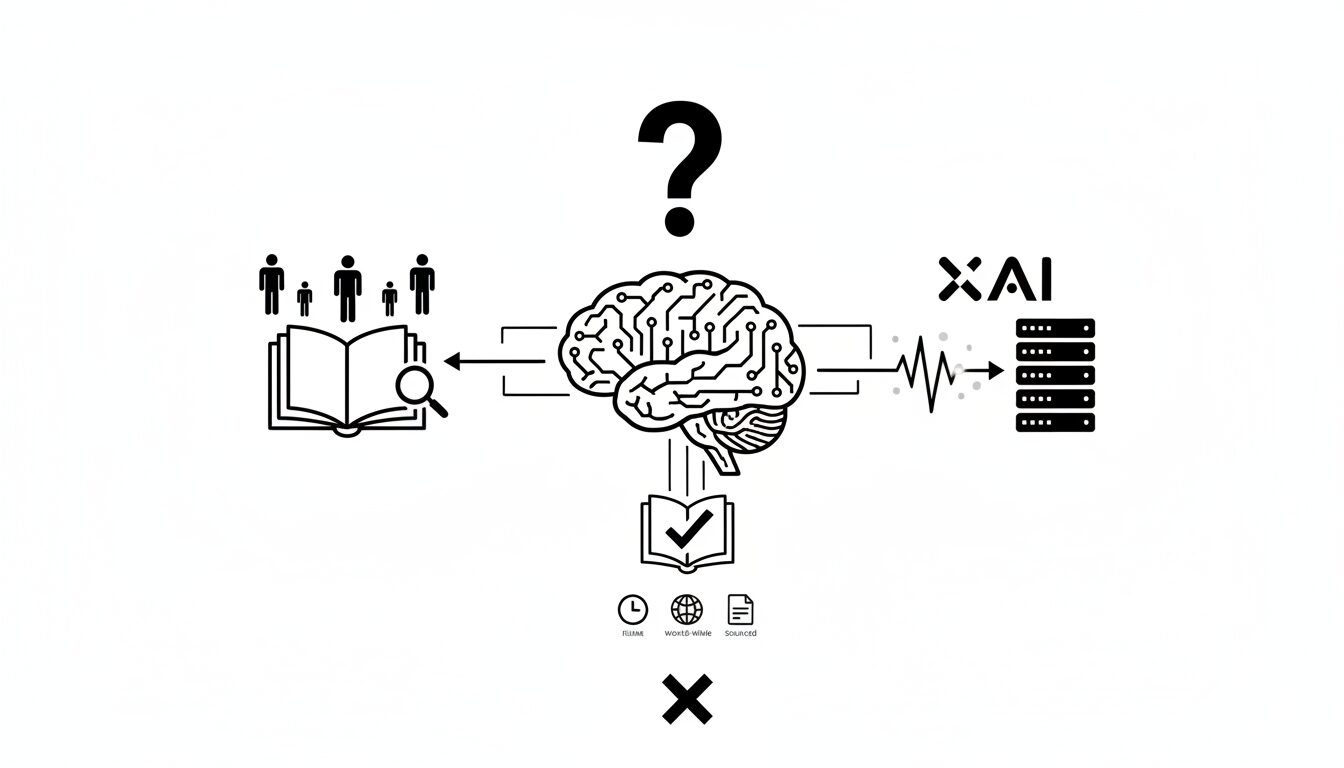

情報の生成プロセス:人間主導のボトムアップ vs AI主導のトップダウン

Wikipediaの記事は、世界中のボランティア編集者の手による引用と査読に基づき、一つひとつ積み上げられるボトムアップ型で生成されます。

対照的に、GrokipediaはGrokという強力なAIがウェブ情報を解析・生成するトップダウン型モデルと推察されます。この手法は、圧倒的な速度と規模で知識を体系化する潜在力を持ちます。ただし、その生成プロセスがブラックボックス化しやすいため、「出典の明記」による透明性の確保が極めて重要になります。

更新速度と網羅性:リアルタイム情報への追従能力

Grokの公表されている強みは、X(旧Twitter)を含むリアルタイムの情報源へのアクセス能力です。この能力がGrokipediaに完全統合された場合、発生直後の事象や最新の研究成果も即座に反映可能となります。

人間による査読プロセスが必須であり、速報性においてタイムラグが生じるWikipediaに対し、これは明確な技術的優位性です。

KEY SIGNAL:

Grokipediaの真の価値は記事数ではなく、AIが「信頼性」をどう定義・担保し、人間と知識の関係性をどう変容させるかという、壮大な社会実験である点にあります。

AI百科事典が直面する普遍的な課題とGrokipediaの挑戦

Grokipediaが知識基盤として広く受容されるには、生成AIが抱える根本的な課題を乗り越えなければなりません。

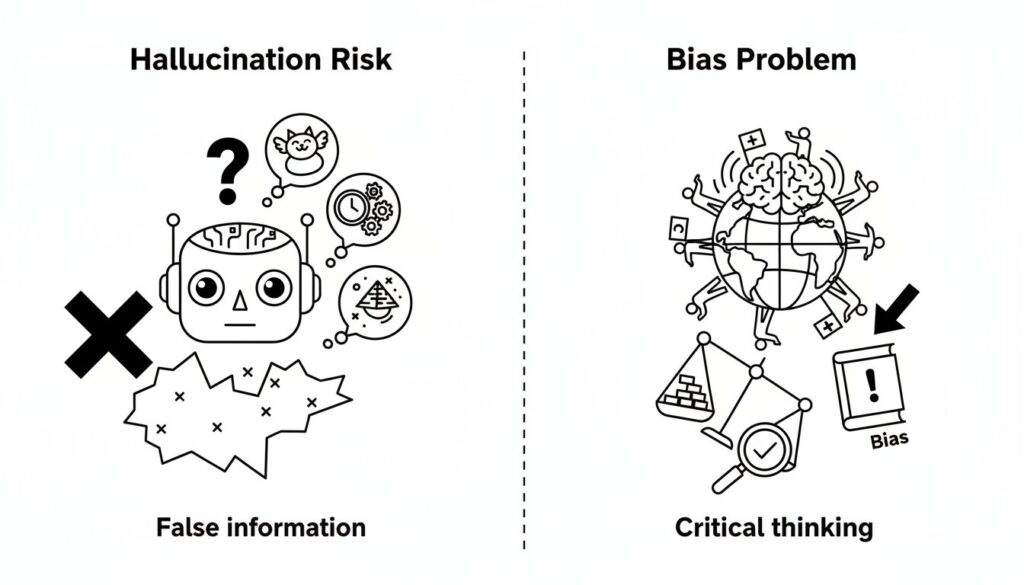

「ハルシネーション」のリスク:AIは虚偽を生成しないか?

生成AIには、事実無根の情報を、さも事実であるかのように生成する「ハルシネーション(虚偽生成)」という深刻な問題があります。正確性を第一義とする百科事典において、このリスクは致命的です。xAIがハルシネーションを抑制するために導入する具体的な技術的実装が、Grokipediaの信頼性を測る試金石となります。

情報のバイアス問題:誰にとっての「真実」を提供するのか?

「真実」という言葉の定義は、極めて重大です。歴史観や政治的見解が対立する事象を、Grokipediaはどう記述するのでしょうか。AIの学習データ自体が、特定の言語圏や文化圏の視点に偏っている可能性は常に存在します。

マスク氏の目指す「真実」が特定の価値観に依拠するものであった場合、それは新たな情報バイアスをシステム化することに他なりません。この「バイアスの制御」こそ、Grokipediaが直面する最重要課題です。

まとめ:Grokipediaが切り拓く「知」の新たな地平線

今回は、xAIが新たに公開したAI百科事典「Grokipedia」について、その本質と課題を分析しました。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- Grokipediaは、生成AI「Grok」と連携し「真実」の提供を目指す、次世代のAI百科事典である。

- Wikipediaの「人間の共同編集」に対し、Grokipediaは「AIによるリアルタイム生成」で差別化を図る。

- ハルシネーション(虚偽生成)とAIバイアスの克服が、信頼性確保の絶対条件である。

- Grokipediaの登場は、私たちが「知」とどう向き合うかを問い直すシグナルである。

Grokipediaが提示する「知」を鵜呑みにするのではなく、その「知」が何を反映しているのかを常に見極める視点が、私たち利用者には求められます。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。 アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。