ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

これまでAIの覇権争いは、純粋な「賢さ」を競う技術力の戦いだと思われてきました。しかし2024年9月、その常識は覆されます。Googleの「Gemini」が、絶対王者ChatGPTを日本のApp Storeランキングで抜き去ったのです。その原動力は、複雑な論文要約でも高度なコーディングでもなく、「nano-banana」という愛称で呼ばれた一つの画像生成機能でした。この現象は、AI戦争の未来を占う上で、極めて重要なシグナルを発しています。https://www.itmedia.co.jp/aiplus/articles/2509/19/news145.html

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- AI業界の最新トレンドや、競争の力学を深く理解したい方

- 自社のサービスやプロダクトに、AIをどう組み込むべきか悩んでいる企画・開発担当者

- テクノロジーが文化や消費行動に与える影響に関心のあるマーケターやクリエイター

この記事を読み終える頃には、AIの価値を測る尺度が、あなたの頭の中でアップデートされているはずです。

目次

教訓1:最もユーザーを「楽しませた」AIが市場を制した

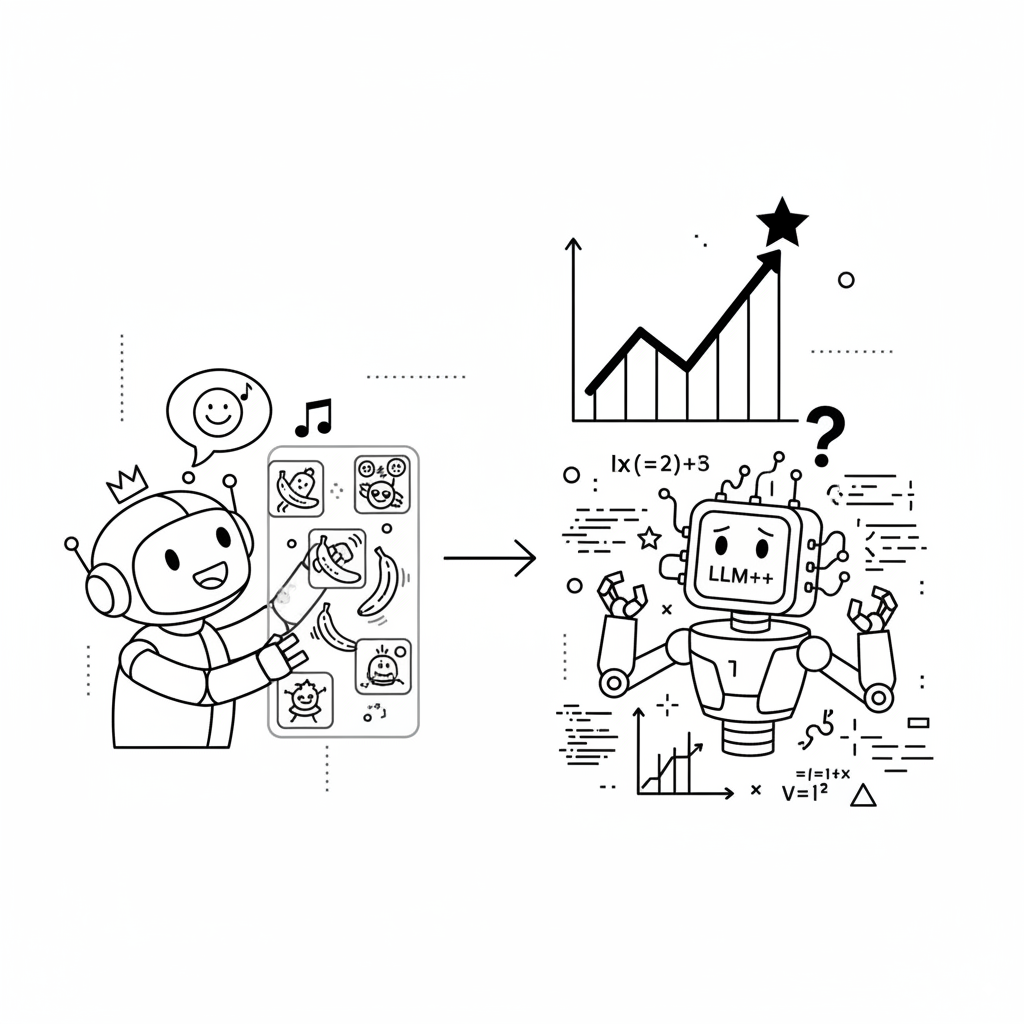

AI競争の主戦場は、もはや大規模言語モデル(LLM)のベンチマークスコアだけで決まるものではなくなりました。戦いは、ユーザーが直接触れ、体験するアプリケーションの魅力へと急速に移行しています。

Geminiは、テキストベースのタスクにおいてChatGPTほど包括的ではないと見なされることもありました。にもかかわらず、ランキングで勝利を収めたのです。これは単なる勝利ではなく、AI戦争における最も強力な武器がベンチマークスコアではなく、抗いがたいほど楽しい一つの機能であることを証明した、戦略的なマスタークラスでした。「nano-banana」は、プラットフォーム全体の普及を牽引するほどの魅力でユーザーを惹きつけた「キラーアプリ」だったのです。

【ロジの視点】

この現象は、BtoC市場における技術普及の古典的なモデルを再確認させます。つまり、技術の純粋な優位性(スペック)よりも、それがもたらす新しい「体験価値」や「感情的な便益」がいかに大きいかが、初期のマスアダプションを左右するのです。Geminiは「賢さ」ではなく「楽しさ」という一点で、市場の臨界点を超えたと言えるでしょう。

教訓2:最高の機能とは、文化の「デジタルツイン」である

「nano-banana」のトレンドが、なぜ特に日本でこれほど爆発的な成功を収めたのでしょうか。その答えは、テクノロジーと文化の完璧な融合にあります。日本には、古くから深く根付いた「キャラクター文化」が存在し、その背景には万物に魂が宿ると考える神道のアニミズム思想があります。この無生物への擬人化を自然に受け入れる文化的土壌が、「自分自身をキャラクターにする」という体験に完璧にマッチしたのです。

この機能が巧みだったのは、単に画像をフィギュア風に変換するだけではなかった点です。生成される画像には、精巧なパッケージボックスや、背景のPCモニターに映る「3Dモデリングプロセス」といった、マニア心をくすぐるディテールまでが緻密に再現されていました。

これにより、ユーザーは単に絵を作るのではなく、「ハイエンドな収集品を所有するという体験そのもの」をシミュレートすることができたのです。この現象は、数十億ドル規模のアニメフィギュア市場という、日本の巨大な文化経済の「デジタルツイン」を創出したに他なりません。

教訓3:技術の真価は「キャラクターの一貫性」に隠されていた

「nano-banana」の魔法のような体験を技術的に支えた屋台骨は、Googleの最新画像生成AI 「Imagen 3」 が実現した 「キャラクターの一貫性(Character Consistency)」 と呼ばれる機能でした。これは、同じ会話セッション内であれば、複数のプロンプトや編集を経ても、生成されるキャラクターの顔や服装といった主要な特徴を一貫して維持できる技術です。

この機能こそが、ユーザー体験の心理的な核心でした。なぜなら、それは単に面白い画像を生成するだけでなく、自分自身を異なる時代やアートスタイル、様々なシチュエーションに登場させるという、根源的な自己表現やアイデンティティ探求の欲求に応えたからです。それは「あるキャラクター」の画像ではなく、「私」の画像を、何度でも確実に作り出す体験でした。

従来のAI画像ツールでは、同じ人物を別のポーズで描かせると顔が変わってしまい、見る者に不気味な違和感を与える「不気味の谷」に陥りがちでした。Geminiが顔の類似性を維持し、この問題を巧みに回避できたことは、体験の質を決定的に高め、バイラルヒットに不可欠な信頼性をユーザーに与えたのです。

KEY SIGNAL:

AI競争の勝者は必ずしも「最も賢い」AIを持つ者ではなく、それを最もアクセスしやすく、楽しく、共有したくなる形でパッケージングした者になる。

教訓4:AIはクリエイターエコノミーを根底から変えつつある

専門知識がなくても、簡単な指示だけでプロ品質の結果を生み出せる「nano-banana」のようなツールは、「創造性の民主化」を劇的に加速させています。

特に「キャラクターの一貫性」機能は、クリエイターにとって画期的な意味を持ちます。例えば、小規模な事業のオーナーが、たった一日の午後で、ソーシャルメディアキャンペーン全体で使える一貫したブランドマスコットを考案し、生成できるようになったのです。これは、かつて専門の3Dアーティストやイラストレーターに依頼し、数週間を要した作業でした。

これは、ブランディングやデジタルストーリーテリングのあり方を根本から覆す可能性を秘めています。もはやAIは単なる作業効率化のツールではなく、アイデアを形にするための「共同創造のパートナー」へと進化しつつある未来を、この現象は明確に示唆しているのです。

教訓5:戦場は「統合体験(エコシステム)」の次元へ

「nano-banana」現象は、もう一つの重要な未来を示唆しています。それは、AIの価値が単体機能の優劣だけでなく、既存のサービスといかにシームレスに連携し、統合された体験を提供できるかで決まるようになる、ということです。

今回の主役は画像生成でしたが、Geminiの真の強みは、Google検索による最新情報へのアクセス、GmailやGoogleマップといった広大なエコシステムとの連携にあります。ユーザーは今後、「楽しい」を入口にGeminiを使い始め、やがて日常のタスク管理や情報収集といった実用的な面でも、そのエコシステムに深く依存していく可能性があります。

ChatGPTが「GPT Store」で独自の経済圏を築こうとしているのに対し、Googleは自社の既存サービスとAIを融合させることで、「究極のGoogleアシスタント」を目指しているのです。AI戦争の戦場は、モデルの性能を競う二次元的な戦いから、文化的な共鳴、ユーザーエンゲージメント、そしてエコシステム統合をめぐる多次元的な戦いへと進化しました。

まとめ:「楽しさ」が技術を凌駕する、AI競争の新次元

「nano-banana」現象は、一過性のミームではなく、消費者向けAI市場における新たな成功モデルを示した強力な概念実証でした。文化的な共鳴、アクセシビリティ、そして純粋な「楽しさ」が、純粋な技術的優位性をも凌駕しうることを証明したのです。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- AI市場の勝敗は、もはや技術的な賢さだけでなく、ユーザーを「楽しませる」キラー機能の有無に左右されるようになった。

- 成功する機能は、その地域の文化(例:日本のキャラクター文化)と深く結びついた「デジタルツイン」として機能する。

- ユーザー体験の質は、「キャラクターの一貫性」のような、自己表現を可能にする技術的基盤によって決定づけられる。

- AI競争の主戦場は、単体モデルの性能から、既存サービスと連携した「統合体験(エコシステム)」の構築へと移行している。

次に市場の勢力図を塗り替える「次のnano-banana」は、一体どのような形で現れるのでしょうか。AIの覇権争いは、間違いなく新たな章に突入したのです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。