ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

私たちの仕事や日常に深く浸透したChatGPT。しかし、その使い方一つで、あなたのキャリアの成長曲線が大きく変わる可能性があるとしたら、どうしますか?最近、OpenAIとハーバード大学が発表した共同調査は、7億人の利用データから、AIとの向き合い方がもたらす残酷なまでの格差を明らかにしました。それは、単なる利用頻度の差ではありません。AIというテクノロジーに対する「知性のスタンス」そのものの違いなのです。https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2509/20/news003.html

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- ChatGPTを日常的に使っているが、もっとうまく活用したいと考えている方

- AI時代に、自身の市場価値を本質的に高めたいと願うビジネスパーソン

- AIを使って、チーム全体の知的生産性を向上させたいマネジメント層の方

この記事を読み終える頃、あなたのChatGPTは「便利な部下」から「最強の参謀」へと進化を遂げているはずです。

目次

AIは「仕事の道具」ではなかった? 7億人のデータが明かす意外な全体像

本題に入る前に、まずは今回の調査で明らかになった「AI利用の真実」を見ていきましょう。私たちが抱いていたイメージを覆す、驚きの事実がいくつも含まれています。

事実1:主戦場は職場ではなく「個人の生活」

「仕事の生産性向上ツール」というイメージとは裏腹に、利用目的の約30%が業務関連、そして残りの約70%がプライベートなタスクの遂行でした。ユーザーはAIとの付き合いが長くなるほど、その価値を「夕飯の献立相談」「旅行プランの作成」「学習支援」といった、生活全般を支えるパートナーとして深く認識するようになっているのです。AIは「生産性ツール」から、私たちの生活全体を支える「ライフOS」へと進化しつつあります。

事実2:「男性の道具」から「女性が多数派」へ

サービス開始当初、ユーザーの約80%は男性でした。しかし、その構図は完全に覆され、2025年7月には女性ユーザーが52%を占め、多数派となったのです。これは、AIのユースケースが専門的な技術タスクから、性別を問わない普遍的な生活課題の解決へとシフトしたことの証左と言えるでしょう。

事実3:人々の使い方は3種類に分類される

150万件の会話データを分析した結果、人々のChatGPTの使い方は、大きく3つのカテゴリーに分類できることが分かりました。

- Asking(質問・相談):49% 「〜とは何か教えて」「この問題の解決策は?」など、意思決定のための情報収集や壁打ち相手としての使い方。

- Doing(実行・生成):40% 「ブログ記事を書いて」「この文章を要約して」など、作業を代行させるアシスタントとしての使い方。

- Expressing(表現・吐露):11% 「今日は疲れたよ」など、自分の意見や感情をただ表現する使い方。カウンセラーや話し相手としての役割です。

約半数が「相談」、4割が「作業代行」、そして1割が「話し相手」。このバランスこそが、次の本題に繋がる重要な鍵となります。

【本題】「伸びる人」と「普通の人」を分ける、たった1つの違い

さて、ここからが本質的なシグナルです。

調査チームが利用者層と利用方法をクロス分析したところ、衝撃的な傾向が浮かび上がりました。

それは、「高学歴で高所得の専門職ほど、『Doing(実行)』よりも『Asking(相談)』を多用する」という事実です。

もう一度言います。

年収が高く、専門的な仕事をしている人ほど、ChatGPTに「ブログ記事を書いて」と作業を丸投げするのではなく、「この事業計画の潜在的なリスクを3つ挙げて」と、高度な意思決定のための相談相手として使っていたのです。

調査チームは、この結果について「知識集約型の職業において、ChatGPTが意思決定や問題解決の生産性を高めるための助言者として、経済的価値を生み出している」と結論付けています。

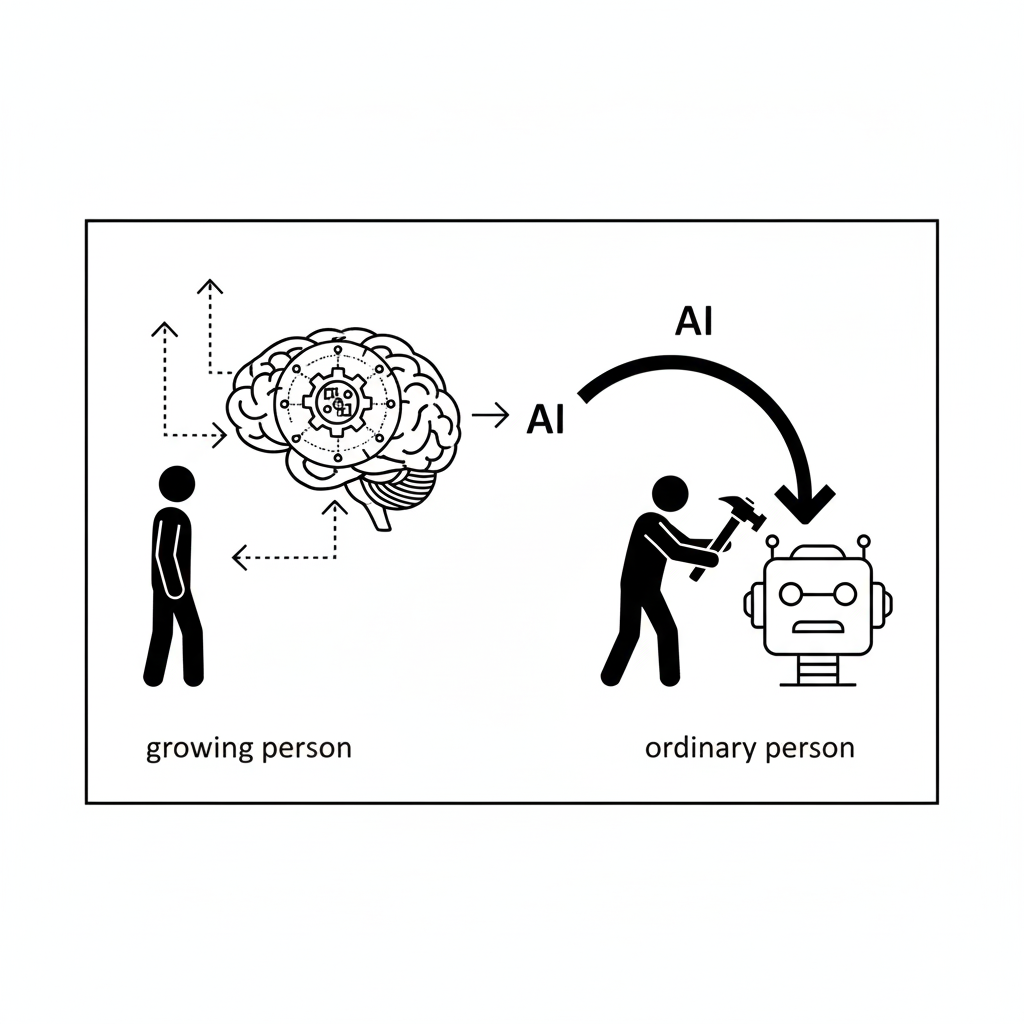

【ロジの視点】

このデータが示すのは、AIを「思考のアウトソーシング先」と捉えるか、「思考を拡張するパートナー」と捉えるかの決定的な違いです。前者は自身の思考力を代替させているのに対し、後者はAIを触媒として、より高次の思考へと到達している。この差が、長期的に大きな価値の差を生むことは論理的な帰結と言えるでしょう。

なぜ彼らは「相談」するのか? AIを「参謀」にする思考法

なぜ、高所得層はAIに「作業」をさせず、「相談」をするのでしょうか。その理由は、彼らが対峙している仕事の本質にあります。

1. 彼らにとって「作業(Doing)」は価値の源泉ではない

高度な専門職や管理職にとって、価値の源泉は「手を動かして何かを作ること」だけではありません。彼らの仕事の核心は、不確実な情報の中から最善の道筋を見つけ出し、「より良い意思決定を下すこと」にあります。

彼らにとって、単純な文章作成やデータ整理といった「Doing」のタスクは、すでに効率化されているか、他者に任せるべきもの。それよりも、自らの判断の質を高めるために、あらゆる角度から情報を集め、多角的な視点を得ることが重要になるのです。

だからこそ彼らは、AIを「全知全能ではないが、非常に博識で疲れ知らずの壁打ち相手」として活用し、自らの思考を深め、判断の精度を上げるための「思考のパートナー」として使っているのです。

2. 「参謀」としてのChatGPT活用具体例

彼らは具体的に、どのような「Asking(相談)」をしているのでしょうか。

- 視点の拡張: 「私たちはこの新商品を若者向けに考えているが、逆にシニア層に響く可能性はないだろうか?その場合のマーケティング戦略のアイデアを5つ提案してほしい。」

- リスクの洗い出し: 「このプロジェクト計画について、私が見落としている可能性のあるリスクや弱点を、批判的な視点から指摘してほしい。」

- 思考の構造化: 「Aという意見とBという意見が対立している。この問題の根本的な論点を整理し、両者が納得できるような第3の解決策を考えるためのフレームワークを提示してほしい。」

これらの問いかけは、単に答えを求めるものではありません。AIとの対話を通じて、自分一人ではたどり着けなかった視点や気づきを得て、最終的な意思決定の質を高めることを目的としています。

あなたの使い方は大丈夫? AI時代に価値が「下がる人」と「上がる人」

この調査結果は、私たち一人ひとりに重要な問いを投げかけています。

「あなたのChatGPTの使い方は、あなた自身の価値を高めていますか?」

「Doing(実行)」中心の使い方は、短期的には非常に便利です。 しかし、その先に待っているのは、「AIに代替される未来」かもしれません。あなたがAIに「やらせている」仕事は、いずれ他の誰もがAIにやらせるようになり、そのスキル自体の市場価値は低下していきます。

一方で、「Asking(相談)」中心の使い方は、あなた自身の能力を拡張します。

AIという優秀な参謀から得た多角的な情報を元に、より質の高い意思決定を下し、より創造的な問題解決を行う。これは、AIには決して真似のできない、人間にしかできない高度な知的活動です。

KEY SIGNAL:

価値が下がる人: AIを自分の代わりに作業させる人。自分のスキルをAIにアウトソースしている状態。

価値が上がる人: AIを自分の能力を拡張するために使う人。AIを思考のパートナーとして活用している状態。

これからの時代に求められるのは、AIに作業をさせる能力だけではありません。それ以上に、AIとの対話を通じて思考を深め、最終的な責任を持って「決断」する能力こそが、あなたの市場価値を決定づけるのです。

まとめ:明日から、あなたのChatGPTを「参謀」に育てよう

今回のOpenAIとハーバード大学の調査は、私たちが無意識のうちに行っていたChatGPTの使い方に、明確な階層が存在することを明らかにしました。それは、AIという革命的なテクノロジーとどう向き合い、自らの能力をどう進化させていくかという、知性のスタンスの違いです。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- ChatGPTの利用は業務(30%)よりプライベート(70%)が主で、利用者の多数派は女性(52%)へと変化している。

- 利用方法は「Asking(相談)」「Doing(実行)」「Expressing(表現)」に大別され、高所得な専門職ほど「Asking」を多用する傾向がある。

- AI時代に価値が下がるのは「AIに作業を代行させる人」、価値が上がるのは「AIを思考のパートナーとして能力を拡張する人」である。

- 価値を高める鍵は、AIに答えを求めるだけでなく、AIとの対話を通じて思考を深め、より質の高い「決断」を下す能力にある。

もし今、あなたの使い方が「Doing」に偏っているとしても、悲観する必要は全くありません。むしろ、あなたは今日、自分の使い方を一段階引き上げるための、非常に重要な「地図」を手に入れたのです。明日から、いつもの「〇〇を書いて」という指示の前に、「この件について、君はどう思う?」と問いかけてみてください。その小さな変化が、あなたの未来を大きく変えるはずです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。