ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」をあなたに。

ロジです。

現在、教育界は生成AIがもたらす革命への期待に満ちています。一人ひとりに最適化された学びが、教室の風景を根底から覆す—。そんな未来像が語られています。しかし、この変革の本質は、技術スペックの解説の中にはありません。最前線で起きているのは、単に答えを速く出すことではないのです。むしろ、意図的に「答えを教えない」AIや、教師の仕事を「自動化」するのではなく「人間化」する未来にこそ、その真実が隠されています。https://ledge.ai/articles/google_learn_your_way_ai_textbook

この記事は、きっとあなたの役に立ちます。

- 教育現場でのAI導入に課題を感じている教育関係者の方

- AIが教育の未来をどう変えるのか、その本質を知りたい方

- 最新技術の動向だけでなく、その背景にある構造問題を理解したい方

本質を見抜くための5つの教訓、早速見ていきましょう。

目次

1. 100年前から変わらない「教育革命」の壁

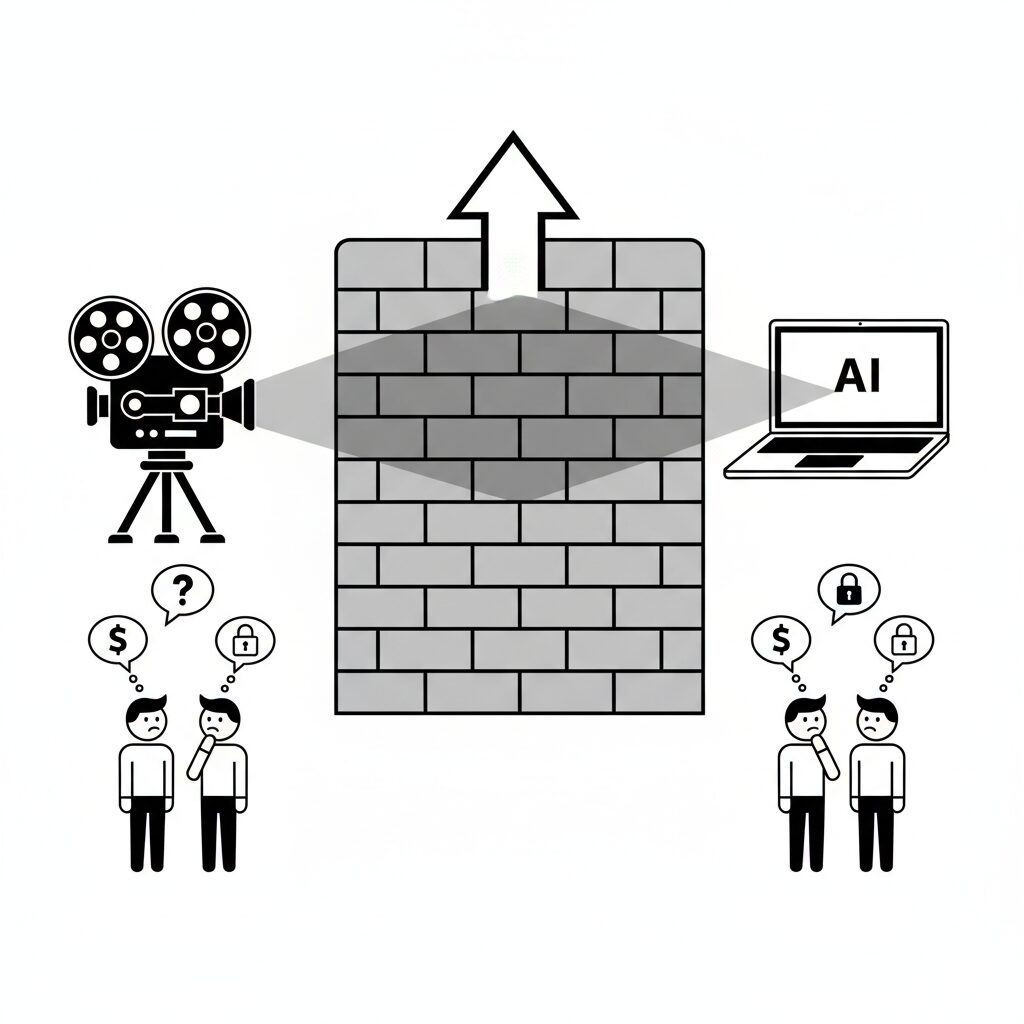

教育におけるテクノロジー革命の物語は、生成AIから始まるわけではありません。原点は100年以上前、発明家トーマス・エジソンが「映画は教科書に取って代わるだろう」と予言したことに遡ります。しかし、その予言は実現しませんでした。革命を阻んだ障壁は、現代の私たちにも驚くほど身近なものです。

- 教員のスキル不足

- 高額な機材と維持管理コスト

- 物理的なアクセスの制約

- 最適なコンテンツの不足

衝撃的なのは、これらの課題が、今日の教育現場がAI導入で直面する課題と不気味なほど酷似しているという事実です。テクノロジーは映写機からAIへと進化しましたが、それを阻む根本的な壁は変わっていません。この歴史的事実は、教育革新の成否を分けるのが技術そのものではなく、それを取り巻く人間的、そして構造的な課題であることを静かに教えてくれます。

【ロジの視点】

テクノロジーの名前が変わっても、人間社会が抱える根本的な課題は変わりません。歴史というレンズを通してこそ、私たちは現代の課題の本質を正確に捉えることができるのです。これは教育分野に限りません。

2. 答えを「教えない」AI家庭教師の逆説

AIといえば、即座に答えをくれる万能アシスタントを想像するかもしれません。しかし教育AIの最前線では、その常識を覆すアプローチが注目されています。代表例が、カーンアカデミーのAIチューター「Khanmigo」です。

Khanmigoの最大の特徴は、意図的に「答えを教えない」点にあります。古代ギリシャの哲学者ソクラテスのように、生徒自身が答えにたどり着けるよう、対話を通じて導くのです。このアプローチは、教育の目的を単なる「情報の伝達」から「思考力の育成」へとシフトさせます。答えを暗記するのではなく、答えに至るプロセスを自分で考え抜く経験こそが、真の学力、すなわち批判的思考力を育むからです。AIが目指すのは、知識を注入する機械ではなく、生徒の思考を促す最高のパートナーなのです。

3. AI教育が目指すのは「自動化」ではなく「人間化」である

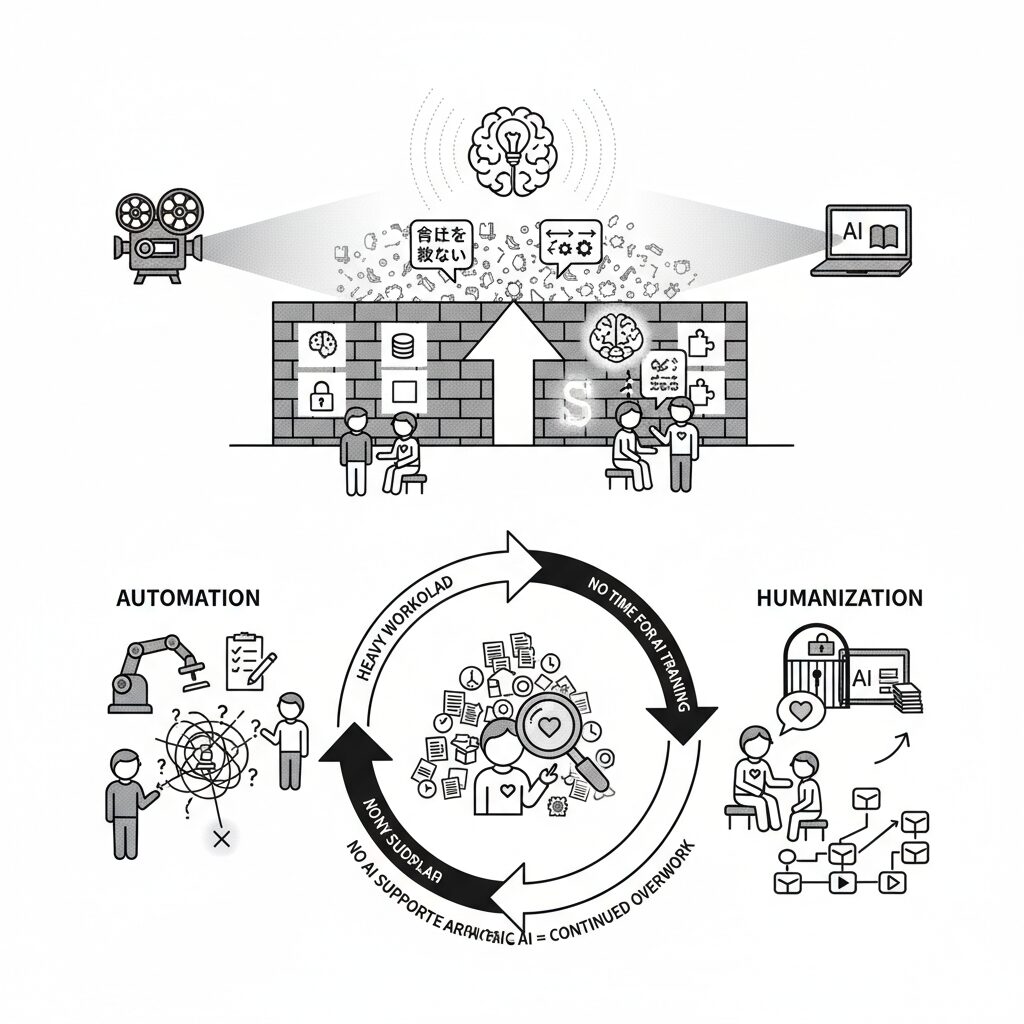

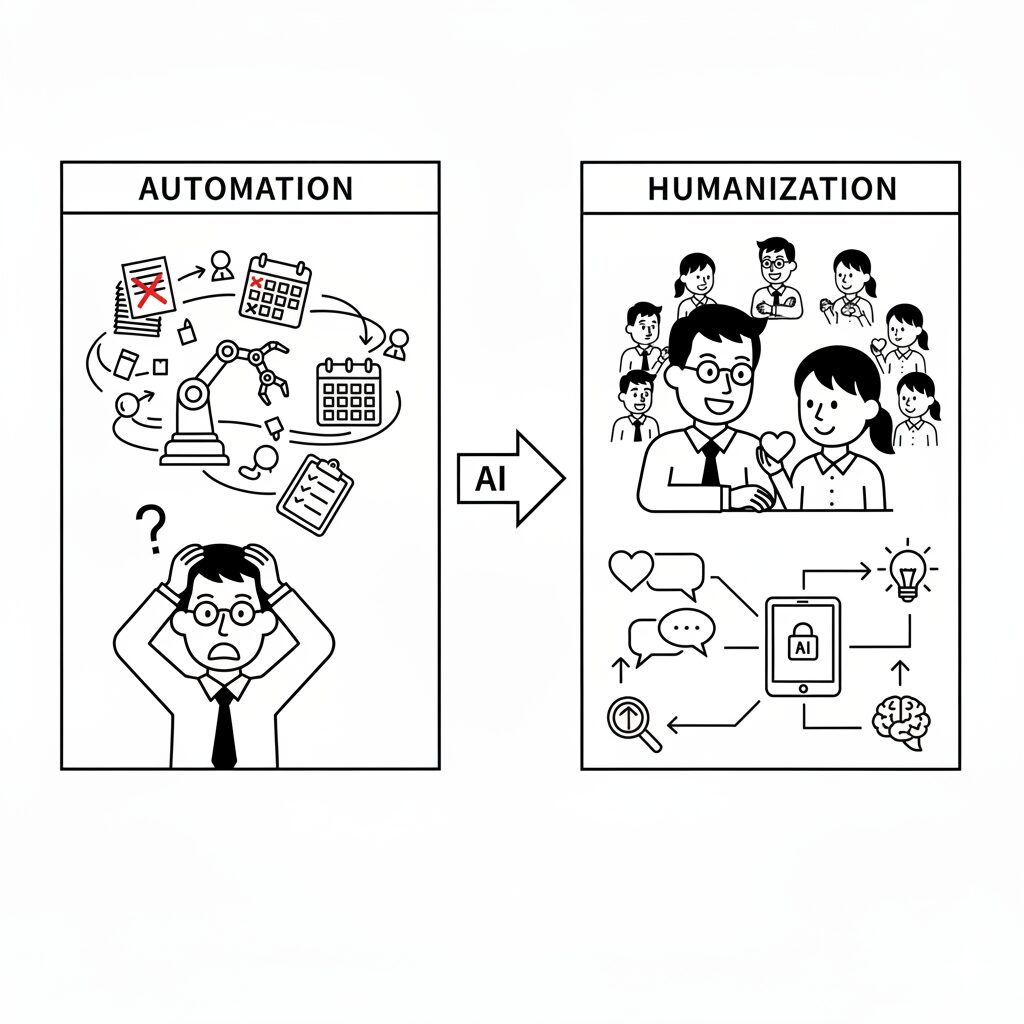

「AIが教師の仕事を奪うのではないか?」—これは、最もよく聞かれる懸念の一つです。しかし、先進的なビジョンが示す未来はその正反対です。AI時代の教育が目指す真のゴールは、教育の「自動化」ではなく、むしろ「人間化」にあります。

教師の役割は「舞台上の賢人」から「傍らの案内人」へと移行すると言われています。採点や授業計画、事務作業といった機械的なタスクをAIが引き受けることで、教師は本来人間にしかできない、より本質的な役割に集中できるようになるのです。それは、生徒一人ひとりの成長を見守るメンターであり、知的好奇心を刺激するファシリテーターであり、悩みに寄り添う共感者であることです。テクノロジーが進化すればするほど、教育における人間的な繋がりの価値は、ますます高まっていくでしょう。

4. 最もAIを必要とする人々にAIが届かないという悪循環

AIは、多忙を極める教師にとって救世主となる可能性を秘めています。しかし、ここには深刻な構造的パラドックスが存在します。

日本の教師は、国の定める上限を遥かに超える時間外勤務を行っており、その業務の多くは、まさにAIが得意とする領域です。皮肉なことに、AIの恩恵を最も受けるべき教師たちが、新しいシステムを学ぶための時間的・精神的な余裕を全く持てないのです。これは「負のスパイラル」と呼ぶべき状況です。過重労働がAI導入の妨げとなり、AIが導入されないために業務負担は減らない。国のビジョンと現場の現実との間には、依然として大きな溝が存在しています。

5. 生徒一人ひとりのための「学習ドクター」としてのAI

AIがもたらす最も革命的な変化の一つは、学習困難を「生徒の能力不足」ではなく「診断可能な課題」として捉え直す点です。これを体現するのが、日本のEdTech企業が提供するAI教材「atama+」です。

このAIの働きは、まさに患者を診断する「ドクター」です。生徒が問題を間違えたとき、AIは単元間の知識の繋がりを構造化した「知識グラフ」を遡り、つまずきの「根本原因」を突き止めます。たとえそれが、本人が忘れてしまった小学校の単元にあったとしてもです。原因を特定すると、AIはその生徒のためだけの「世界に一つだけのカリキュラム」を自動生成し、弱点を完全に克服させてから次に進みます。学習のつまずきは、才能の問題ではなく、的確に診断し治療できる課題なのだという発想の転換は、教育のあり方を根底から変える力を持っています。

KEY SIGNAL:

このテクノロジーが私たちの教育システムを、より人間味のないものではなく、より人間味あふれるものにできたかどうか—それこそが、この革命の真の成功を測る究極の指標となるだろう。

まとめ:AIを「賢い道具」から「人間性を高めるパートナー」へ

トーマス・エジソンの夢から一世紀、AIの登場で、テクノロジーはついに教育を真に変革する力を持ちました。しかしその成功は、私たちが100年前から抱え続ける人間的、そして構造的な課題をいかに乗り越えるかにかかっています。

この記事のポイントをおさらいしましょう。

- 教育革新の壁は技術ではなく、100年前から変わらない人間的・構造的な課題にある。

- 真に効果的なAIは答えを教えず、対話を通じて生徒自身の思考力を育むパートナーとなる。

- AIの目的は教師の「自動化」ではなく、人間的な役割に集中させる「人間化」である。

- AIを最も必要とする多忙な教師にこそ、学ぶ余裕がなく届かないという構造的な悪循環が存在する。

この記事が、あなたの教育に対する見方をアップデートする一助となれば幸いです。

以上、最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。

当メディア「AI Signal Japan」では、

ノイズの多いAIの世界から、未来を読み解くための本質的な「シグナル」だけを抽出し、分かりやすくお届けしています!

運営者は、ロジ。博士号(Ph.D.)を取得後も、知的好奇心からデータ分析や統計の世界を探求しています。

アカデミックな視点から、表面的なニュースだけでは分からないAIの「本質」を、ロジカルに紐解いていきます。